在这里,大运河心跳600年

作者: 徐欧露

根本不用靠近,隆隆的水声已经灌满耳朵。

每秒1400立方米的水流被卧波巨石挡住去路,纵身一跃,激流飞瀑,声若虎啸。

在氤氲水汽中,天际线如波浪起伏,“戴村坝”三个字也看不真切了。但就是这个名字,曾经关乎国家的命脉。

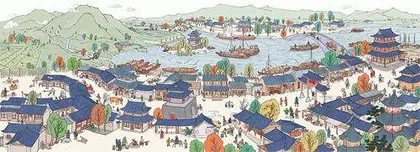

位于山东泰安市东平县的戴村坝,是中国古代水利工程京杭大运河的“运河之心”。它的建成,解决了丘陵地段运河断流的难题,“八百斛之舟迅流无滞”,保障了明清两代500多年京杭运河南北大动脉的贯通。

“运河之心”

公元1411年,明永乐九年,工部尚书宋礼站在大运河畔,忧心忡忡。

当时,明成祖朱棣即位后迁都北京,政治、军事、经济中心北移,加之北方外族犯边,物资运输成为头等大事。可现实只有“民苦其劳”的河陆联运和“险远多失亡”的海运。最经济、安全的京杭大运河,多段堵塞,北上受阻已经几十年。山东的会通河段,也因1391年黄河在原武(今河南原阳西北)决口,洪水挟泥沙滚滚北上,堵塞尤甚。

让宋礼忧心忡忡的,正是奉命疏浚这条450余里淤塞的会通河道一事。于是,宋礼调发山东六郡及徐州、应天镇民众30万,复通故道,又新开运道120余里。可是,河道疏通好了,却渠成无水,难于行舟。

水在哪里?

如果把京杭大运河的地势画成纵向剖面图,就像起伏的山丘,南方较为平坦,进入山东丘陵地带地势明显升高,“山脊”就在山东济宁的南旺镇。以江淮水面为0点计算,南旺高出水面30多米,被称为“运河水脊”。

“当时京杭大运河南北交通大动脉的贯通,‘卡脖子’的点就在南旺。”文博专家吴绪刚说。

大运河北段普遍缺乏适当水源,需要引水济运。元代大运河的“首席专家”郭守敬设计修建会通河时,就采用了“遏汶入洸”的办法,在黄河下游最大支流大汶河上筑堽城坝,引汶水到济宁,分流南北济运。可因为黄河决口,济宁以北的南旺遭侵淤,成了京杭大运河的制高点。济宁地势比南旺低,往南旺方向分水,成了“水往高处流”。

这使元代的会通河常患浅涩,漕船稍大即搁浅,河道运量受限,不得不主要依靠海运。换句话说,只疏通河道,不考虑水源和地势高差,解决不了根本问题。

就在宋礼急得夜不能寐,微服寻访良策时,一名河工提出建议:南旺是运河的制高点,要解决元代引汶至济宁后难以北流的难题,要把分水处设置在南旺“水脊”。而把水引到这个制高点,又必须选择比它地势更高的汶水河段建坝拦水。

后来,宋礼采纳了这个建议。就这样,16.5万河工不舍昼夜,历时8年,完成了中国运河史上著名的“引汶济运”工程:在汶河上修建戴村坝,拦住下泄河水,并在戴村坝上游新开小汶河至南旺,建南旺分水工程,通过在河底建造一个鱼脊状的石拨,将汶水分流南北。

被戴村坝截住的汶河水,掉头南行,温驯地流向“运河水脊”,冲荡南北,贯通运河,也贯通了几百年的南北经济动脉。

“一砖之精妙”

吴绪刚父亲的姥姥家,就在戴村坝上游的小汶河畔。

一年汛季,吴绪刚回家走亲戚。一觉醒来,雨没变大,门前的水却突然“开了口”。他们赶紧跑到戴村坝,发现有人在上面垒了一行砖。

原来是下游的州城遭了涝,州城人连夜上来摆的。砖只有5厘米高,却一下收住了下泻的水势。待砖被拿走,不到一天,上游的水也退了。

研究一辈子运河,吴绪刚对这行砖念念不忘,“戴村坝的设计,一砖之精妙”。

水利专家曾将戴村坝的设计、技术、功能总结为“三绝”:一坝使运兴国旺500年,功能发挥堪称一绝;“高一分坝毁,低一分水断”,科学设计堪称一绝;在沙滩基础上用木桩筑坝,建筑构造堪称一绝。

大坝北侧的戴村坝博物馆,摆放着一组微缩模型,展示了戴村坝调节水高的奥妙所在:戴村坝主石坝全长437.5米,分为滚水坝、乱石坝、玲珑坝,三部分坝体高低不同,随着汶水水位的升降,分级漫水,调节入运水量,被称为“小三位一体”。而主石坝东北方又配有窦公堤、三合土坝。窦公堤既能帮助三合土坝泄洪,又能正面迎水、保护主坝,被称为“大三位一体”。大小“三位一体”各自独立,又互为配合。

此间设计的巧妙,让人们常将戴村坝与都江堰媲美,有“江南都江堰、江北戴村坝”之说。吴绪刚对这两个水利工程做过比较研究,在他看来,二者在分水、控水和牢固性上十分相似,但也大有不同。

比如,大汶河河槽为沙地,相比都江堰等石质地基,沙地因不稳固,向来是水利工程的难题。而戴村坝,解决了这一难题——

戴村坝的坝基既不是石料,也不是土方,而是密布的柏木桩。木桩表皮经过皮烧炭化处理,形成有防腐防蛀特性的炭化层。木桩底部包裹着锥形铁角,插在沙基中,缝隙用黏土填充灌注。木桩上层,用多层大块条石和一层厚重的面石垒砌,每块条石必须达到6吨至7吨以上。为了防止滑落,工匠们又加一道保险,用铁锔、铁闩和铁扣将万斤巨石连接,石缝间还用了非常特殊的黏合剂。整个坝体的立面呈弧形,弓背面向迎水,增加预应力。主石坝下方又建缓冲坎,减轻飞腾下的水流冲蚀下方坝体,坝体高度的设定,还兼顾了上游流沙的沉淀问题。

2001年,戴村坝部分遭大洪水冲决。后来,戴村坝乱石坝按原貌拆除重建,滚水坝、玲珑坝坝体水泥灌浆加固。工程竣工,汶河水至,时值近40年来最大径流量,经历数次洪水冲击后,大坝岿然不动。

人们在岸边立起一块纪念碑,上面写道:“事水利而责任重大,岂敢懈怠。”

穿凿宁知禹德崇

“人力本因天地力,河功诚擅古今功。由来大巧原无巧,穿凿宁知禹德崇。”这首乾隆皇帝驻跸南旺时写下的《题分水龙王庙》,今天仍能在南旺的石碑上看到。

从南端的杭州三堡船闸,到北端的北京通惠河,走遍京杭大运河的吴绪刚越来越觉得,“戴村坝是一个大文化”。

“大坝是一个多面文化现象的载体,而非一个简单的只能供水通航的石坝,它是中华民族科学结晶的载体。”吴绪刚认为,戴村坝凝结了中国千年的治水智慧。

这里有大禹治水的因势利导。相传大禹治水时采用“疏”法,根据地势高低、水流缓急等来疏通天然河道。引汶济运、南旺分水看似强用人力,实则建立在对水利水势的长期观察和思考上,无不是因势利导、因地制宜的延续。

这里有都江堰的系统思维。都江堰最为人熟知的标志鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口,其实只是一小部分,真正的都江堰是由渠首枢纽、灌区各级引水渠道、各类工程建筑物、大中小型水库和塘堰等所构成的庞大工程系统。同样,戴村坝不仅有大小“三位一体”的设计,疏河济运、挖泉集流、设柜蓄水、建湖泄涨及防河保运等一系列缜密措施汇聚于此,才保证了漕运畅通。

这里有郭守敬的实践真知。大运河进京“最后一公里”的通惠河,以“勘测之精确”为后世传颂,很少有人知道,“巧思绝人”的郭守敬从提出方案到最后修成通惠河历经30年、两次失败。

这里还有历代治水者的心系苍生。从大禹、李冰到郭守敬,无不“行在一时而功及万世”。“戴村坝是活着的文化遗产,对戴村坝要做到活态保护、开发和利用。”东平湖文旅集团相关负责人说,“我们要传承好,让更多的人了解戴村坝,了解其中的文化。”

如今,东平县以戴村坝为龙头,推出“运河文化水上游”旅游线路,实现文旅深度融合,每年七八月的“戴坝虎啸”成为东平奇观。

“这几年,慕名而来的游客越来越多。”戴村坝博物馆讲解员马海燕说。

站在白浪滚滚的大坝前,马海燕扯着嗓子,开始直播:“可以看到水势如千龙同舞,声音似百虎齐啸,也可以看到洪水漫坝,白浪翻滚,宛如卧波巨龙,飞流直下,水汽升腾,声若龙吟虎啸……”