破局周期魔咒!多元化与海外业务如何重塑中联重科?

作者: 姬婧瑛

当下,科技革命与大国博弈相互交织,技术创新推动的产业升级,成为重塑全球竞争格局的关键变量。贡献中国出口总值59%的机电产品,分量尤其吃重。

然而,机电制造领域的许多行业,如光伏设备、集成电路、船舶、工程机械,收入容易受宏观经济周期和产业周期波动牵引,从而影响研发投入乃至企业生存。因此,企业转型升级,命题之一便是跨越周期陷阱,实现持续生长。

“去周期化”,怎么去?有哪些企业可以作为样本?

作为工程机械龙头的中联重科,或可提供参照。

4月29日,中联重科发布2025年一季报。2025 年一季度,其实现营业收入121.17 亿元,同比增长2.92%,归母净利润14.1亿元,同比大幅增长53.98% ;整体毛利率28.67%,同比提升0.21 个百分点,归母净利率11.64%,同比提升3.86个百分点;经营性现金流净额7.4亿元,同比大幅增长140.96%。

而最值得关注的是,其2025 年一季度境外收入65.68亿元,同比增长15.17%,境外收入占比达到54.2%,同比提升5.77个百分点。对照2024年度业绩来看,其境外收入占比已从当时的超过51%,进一步提升到54.2%。

2024 年,其实现营收454.78 亿元,净利润40.09 亿元;剔除股份支付费用8.66 亿元的影响后,净利润同比增长18.39% ;毛利率28.17%,创近4年新高;资产负债率为2012年以来最低。

不过,最亮眼的是其营收结构的变化:境外业务营收占比过半;四大新兴业务⸺高空机械、土方机械、农业机械、矿山机械的营收占比也超过48%,而与地产高度相关的营收占比则降至13%,2025年一季度进一步降至10%出头。这意味着,中联重科的全球化、多元化转型成效显著,其业绩已逐渐摆脱房地产和基建周期波动的影响。2024年12月以来,其已获先锋领航等外资机构加仓。

“从数据上看,我们现在其实已经是一家非周期性企业了。”中联重科首席财务官CFO杜毅刚说。

“去周期化”这条路上,中联重科是如何破局的?

周期低点,开启数字化转型

“清水混凝土诗人”安藤忠雄,以质朴材质对话光影,摘得普利兹克奖。长沙中联智慧产业城,以“中国印”为灵感的中联重科全球总部大楼,如今成为清水混凝土建构的中式工程美学代表。

乔迁新址前,詹纯新选了个夜深人静的时间,抱了抱路边每一棵陪伴他“滚石上山”的大树。中联重科自前身长沙建设机械研究院时代起,就扎根岳麓区的银盆岭上,身为中联重科董事长、CEO的詹纯新因此说,“我们中联人,走的都是上坡路”。

这段笔直的上坡路,从时任建机院副院长的詹纯新1992年带领7名技术人员创业,一直走到2013年。

中联重科所在的工程机械行业,与地产、基建周期强关联。2008年,四万亿计划拉动地产业快速上行。2010年起,国家危机应对政策陆续退出,2013年,“国五条”、限购等调控措施落地,楼市步入调整期。

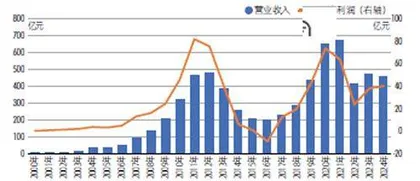

高速发展的机械行业随之换挡,中联重科成立20年间营收平均30%的年复合增速戛然而止(图1)。2013―2016 年,其营收均为负增长,2016年营收200.23亿元,为2012年高峰期的42%,且录得上市后首次亏损,也是至今唯一一次亏损。

图1 :2000—2024年中联重科营收、净利润

在詹纯新看来,2013年也是公司最危险的时候。“2012年,是中联重科20周年庆。20年一路高歌,猝不及防一下掉到冰窖里。之前业务快速增长,积累的应收账款、二手设备问题开始显现,由于公司整体上市,母体输血都没有渠道。”

从2014年开始,中联重科开始去杠杆、去产能、去库存、降成本、补短板。

与此同时,中联重科开始数字化转型。那段时间,詹纯新回忆:“我们每周开一次会,一次开六七个小时,开了50多次。”在盘点所有客户信息、彻底清理账务的同时,中联重科建起了客户基础数据库。

大树的年轮上,有节疤的地方,也是树干最强的地方。如果说,上一轮行业低谷的冲击让中联重科迈出了数字化第一步,那么,又一轮行业低谷,则开启其全球化跨越式发展。

“九字诀”破解全球化,境外收入已过半

2020年,“房住不炒”的基调下,热点城市因城施策、精准调控,地产行业越过巅峰、走到拐点。工程机械国内市场需求随之收缩,行业业绩被连带下行。到2022年,中联重科营收同比下降38%,净利润下降62.7%,同处阵痛期的三一重工和徐工机械,净利润分别下降64.3%、48%。

国内业务磨底之际,詹纯新把目光投向了海外。2020 年,正值“双循环战略”首倡,希音爆红,中企出海正酣。而中联重科的海外收入占比只有5.89%,不温不火,却也空间巨大。

詹纯新召集七个海外大区老总开会,结果七人全在长沙。企业出海,如何服务境外需求?他拿出了20年前就开始思考的空港模式。

即在各地招聘员工,作为“地面部队”,寻找商机,并反馈到公司后台,后台支持团队作为“飞行部队”,共同协作完成商机转化。

为实现航空港模式的高效落地,中联重科搭建了“品字型”的管理体系。总公司层面设有海外公司,下有“地面部队”;各事业部层面,设有面向海外的部门,担当“飞行部队”,并在研发、制造、销售、服务上也区分了国内和海外市场。整个公司从纵横两个方向,搭建起海外服务矩阵。

同时,詹纯新要求,每个事业部的总经理要经常走进海外市场一线,“指挥员不只要听到炮声,还必须置身于战场”。其海外公司和每个事业部都设置了全球业务中心,定期进行点检,每次点检,总经理必须在现场,第一时间进行指挥决策。

航空港模式几经打磨,2022年落地成形。当年,中联重科境外市场营收接近100亿元,几近2021 年的两倍,在总营收中的占比由2021年的8.6%骤增至24%,公司上下出海信心倍增。

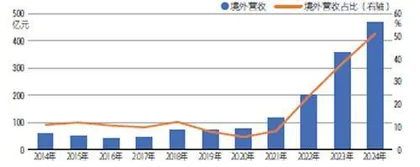

2020 年之前,中联重科境外营收维持在25 亿至38 亿元之间;2020 年之后快速上行,2024 年达到233.8 亿元,4 年复合增长率高达57.2%,对其总营收的贡献由5.89%上涨至51.41%(图2)。

图2 :2014—2024年中联重科境外营收及占总营收的比重

今天,中联重科将全球化战略的秘诀浓缩成九个字:端对端、数字化、本土化。

端对端,即取消代理商,基于航空港模式,由本土员工触达市场,后方团队服务客户,制造端与市场端直接对接。

机电产品销售,普遍采用轻资产的经销模式,委托熟悉当地的代理商负责。过去,中联重科也是如此。但其中不乏弊端。

尤其是,企业与客户隔着一环,不利于第一时间了解客户需求、掌握其经营状况,打通研发、生产、销售、服务全流程。其实,越是大客户,越愿意跟厂家直接打交道,以获取快速响应。相比之下,直销模式前期投入大,但后期获益多。

“直营体系这么多优势,为什么做的企业不多?因为它对管理有着变态级的要求。”中联重科端对端的基石,是2013年开始加速搭建的数字化底座,能够满足精细化管理的要求。

经过10多年超100亿元的投入,中联重科搭建了一套完整的数字化平台和大数据监控系统。公司几乎所有的业务活动数据,都上传到一个平台。前方签的所有合同,后台都能实时共享,并以销定产、定采,实现了全公司一盘棋、全部业务一本账、业务流程全闭环。

透明的体系下,“哪个型号的螺丝钉多采购一个,大数据平台都会爆出来”,每个人的业绩也都一目了然。

在此基础上,中联重科构建了“绩效合伙、品字型管理、孪生平台”的体系,对人员和业务进行有效管控。通过绩效合伙,将所有人员的绩效与业绩挂钩,内部实现公开、公平、公正分配,有效激活一线的战斗力;品字型管理,让业务后台有效地牵引市场一线,实现“人人有人盯,事事有人管”;孪生平台(镜像平台),让境外一线的业务活动全流程在后台孪生映射,实现规范、透明、高效的闭环管理和“管好人、备好物、算好账”的目标。

值得一提的是,由于一个平台包打天下,数字化如今正成为中联重科不可复制的护城河,其他公司若要效仿,将面临巨大的历史数据治理成本。

本土化方面,中联重科不只在全球布设“地面部队”找商机、做服务,还把生产基地建到当地、招聘熟悉当地市场和文化的本地员工。“以前是国内做出好的产品销往国外,现在应对国际市场需求,就地就近适配研发。”中联重科联席总裁王永祥介绍。

截至2024年末,中联重科已在意大利、德国、印度、墨西哥等8个国家建成11个境外生产基地、30 余个一级业务航空港、390 多个二三级网点,全球境外本土化员工有4400多人,服务备件仓库210多个。到2025年一季度末,其境外生产基地进一步提升到13个,全球网点超过430个,服务备件仓库超220个,海外员工约7300人,其中当地籍本土化员工约4600人。

2025年德国宝马展(bauma 2025)开幕前夕,中联重科德国工厂二期项目正式奠基。此前的2月,匈牙利高机智能工厂宣布落地。中联重科在德国摩泰克的工厂也已完成生产线技术升级,德国拉贝的工厂实现重组转型,印度工厂完成市场网络的深化布局,墨西哥工厂全面投产。

概而言之,航空港模式帮助中联重科快速开拓境外业务版图,端对端直销模式和数字化则大幅提升了境外业务运营效能,本土化战略助力其在境外形成持续创新的产业生态,也为其应对复杂的国际环境平添了砝码。

詹纯新曾规划:“我们海外的员工和国内的员工一半对一半,海外的收入和国内的收入一半对一半。”如今,前一目标正在路上。到2025 年末,中联重科境外员工将达到8000―10000人。

后一个已经实现。2024 年,中联重科的境外营收同比增长30.6%至233.8 亿元,首次突破200 亿元,且占比首次突破50%,超过国内营收。这是中联重科全线产品出海销售的结果。其中,混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大产品线整体出口销售规模同比增长超过35%,土方产品出口销售规模同比增长超过27%。2025 年,中联重科预计境外营收占比将提升至60%―70%,并将资源进一步向境外倾斜。