吐鲁番护井“活地图”:一家三代守护新疆“地下运河”

作者: 梧桐雨今年“五一”期间,45岁的木拉提成功疏通一条被堵塞的坎儿井暗渠后,脸上露出欣慰的笑容。新疆坎儿井是全球最复杂的地下水利工程,被列入世界文化遗产。25年来,木拉提从跟着父辈掏捞竖井的少年,成长为吐鲁番坎儿井的“活地图”和坚定守护者。他在国际会议上讲解坎儿井的建造智慧,令外国学者惊叹。他的女儿也曾在联合国教科文组织演讲,女儿研究坎儿井的论文,甚至登上世界顶级学术期刊。木拉提一家三代守护坎儿井故事的每一页都写满了执着、热爱与担当。

从小跟着父亲

守护坎儿井

1980年,木拉提出生在新疆吐鲁番的一个小乡村。这里自古高温干旱少雨,有“火洲”之称,智慧的古人发明了坎儿井,以此来解决水源难题。从他记事起,坎儿井就是生活中不可缺少的一部分。

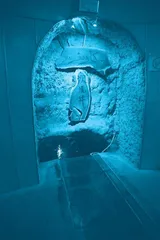

父亲是村里坎儿井的守护者之一,木拉提从小就跟着父亲在坎儿井边忙活。父亲告诉他,坎儿井是人们生活的命脉,它由竖井、暗渠、明渠和涝坝(小型蓄水池)四个部分组成。坎儿井的构造原理是:在高山雪水潜流处寻找水源,隔一定距离打一处竖井,然后再依地势高低在井底修通暗渠,沟通各井。最后,将地下渠道的出水口与地面渠道相连接,把地下水引至地面灌溉农田。

那时候,父亲带着他钻入幽深的竖井,检查着每一处隐患,疏通堵塞的暗渠。木拉提觉得每天在狭窄昏暗的竖井和暗渠中劳作是一件苦差事。不辞辛劳的父亲总是耐心地教他如何判断坎儿井的“健康状况”、如何维护坎儿井的设施。

在冬日的寒风里,天还未亮,父亲就会出门,查看坎儿井的出水情况。那时候,木拉提觉得坎儿井仿佛就是生活的全部,而父亲就是那个守护生活的人。

2000 年,木拉提刚参加工作便投身到坎儿井的保护工作中。当时,他跟着老技术员走遍吐鲁番的各个村落,开始手绘坎儿井分布图。那个年代,没有先进的 GPS 定位设备,全靠罗盘辨别方向。

有些废弃的坎儿井藏在戈壁深处,只能顺着芦苇丛里的渗水痕迹寻找,木拉提的笔记本上详细地记录着每一次的勘探信息。

22岁那年,木拉提认识了刚分配到文化站的阿依古丽,她是全乡唯一一位精通国家通用语言的姑娘。有一次,阿依古丽带着工作组走访村民,木拉提正趴在坎儿井的明渠上测量流速,认真地画着竖井倾斜角度的示意图。两人交谈时,他脱口而出的专业术语,让阿依古丽手中的钢笔不由得停顿了一下。

3个月后,他们再次相遇。当时,暴风雨冲垮了明渠堤坝,浑浊的洪水裹挟着枯枝败叶奔涌而下。木拉提蹚着齐膝的泥水组织抢险,阿依古丽举着应急灯冲在最前面。当她被湍急的水流冲倒时,木拉提奋不顾身地游过去攥住了她的手腕。

这场生死考验,让两人产生了爱情。阿依古丽开始在下班后,偷偷跟着木拉提学习坎儿井的维护技术。渐渐地,通过学习,她也能分辨出不同岩层的渗水声了。“你看这芦苇根系的走向,”木拉提把她的手按在井壁上说:“它们指示着地下水的走向。”这时,不远处传来坎儿井特有的汩汩水声。

不惧生死

守护“地下运河”

就这样,两人因坎儿井结缘牵手。婚后,阿依古丽主动操持家务,让丈夫能够全身心地投入守护坎儿井的工作中。每当木拉提遇到困难时,她总是耐心倾听,给予他鼓励和支持。“你是坎儿井的守护者,我们全家都为你骄傲!”妻子的话温暖着木拉提的心。

木拉提每年要进行上百次实地勘查,每一次下井都充满风险。

有一年除夕,木拉提的手机铃声突然响起。“亚尔镇的坎儿井结冰堵塞了!”电话那头的村民焦急万分地说。木拉提二话不说,拎起工具包就赶赴现场。零下15摄氏度的严寒中,他趴在冰冷的竖井边,用铁锹敲碎冻结的井沿,进入黑暗的竖井中。他一点点清理着冰块和淤塞物,凌晨三时,水道终于被疏通,清冽的井水喷涌而出,木拉提这才浑身湿透地回到家。妻子心疼不已,赶忙给他递上一碗热汤。

这样的场景,在过去25年里重复了不下百次。特大洪水冲毁三处枢纽,木拉提坚守现场36小时;暗渠突发塌方,他带头抢险被碎石划伤手臂……同事们常说:“只要有木科长在,坎儿井就塌不了。”

除了抢险,日常养护更显匠心。每周三次对坎儿井的巡检,木拉提总会带着自制的“体检工具”——竹制探针和自制测流仪检测管壁厚度、计算分水比例。在霍依拉坎儿孜村,他发现一段暗渠渗水严重,果断采用“三合土嵌缝法”,将当地特有的红柳枝与黏土混合填塞,既降低了造价又延长了暗渠使用寿命。他抚摸着修复后的暗渠说,这些土办法,都是跟老匠人学的。村民们感慨:“木拉提比我们更爱坎儿井。”

2009年,国家启动坎儿井保护利用工程,木拉提成为首批技术执行者。他带领团队革新传统养护工艺,将现代防渗技术与古法掏捞相结合。在古渔村修复现场,他每天驻守在暗渠洞口,监督工人严格按照“卵形涵加固法”操作。看到工人为图快想用碎石填补裂缝,他当场叫停,“每条管壁的裂痕都必须使用定制的陶片修补,误差不能超过0.5毫米。”正是这种近乎苛刻的认真负责态度,让77条坎儿井得以修复,12条濒临干涸的古渠重现清流,灌溉面积增加了3000余亩。

坎儿井是世界上最复杂的地下水利工程,被誉为新疆的“地下运河”,总长度曾达5000多公里,与万里长城、京杭大运河并称为中国古代三大工程,已被列入世界文化遗产。木拉提深知,守护坎儿井不仅仅是要让它继续发挥灌溉功能,更要将其蕴含的文化传承下去。

2019 年,木拉提推动建成坎儿井博物馆,而博物馆的地基,正是当年他参与修复的琼坎儿井明渠遗址。在这里,参观者可以直观地了解坎儿井的结构和建造过程,感受先辈们的智慧和艰辛。木拉提轻轻擦拭着陈列的百年淘沙工具,这些坎土曼、油灯、藤筐,每一件都承载着坎儿井的记忆。坎儿井博物馆开放后,日均接待游客300余人,带动了周边民宿、餐饮收入激增。

之后,木拉提主导实施了“坎儿井保护 + 乡村旅游”项目。在霍依拉坎儿孜村,他坚持保留坎儿井的传统木质井盖。虽然钢筋混凝土井盖更耐用,但他觉得松木井盖才是坎儿井的“老味道”。为此,木拉提还为松木井盖做了防腐处理,使木质井盖的使用寿命能延长 20年。这种“修旧如旧”的理念,让高昌区 90%的坎儿井保留了原生态风貌。

木拉提还将修复后的琼坎儿井明渠改造成景观水道,两岸种满葡萄藤,在涝坝周边建起民俗文化广场。该项目让坎儿井周边的村落发生了翻天覆地的变化。村民热西提·铁木尔的家就在坎儿井旁,以前,井水只能用来浇地;现在,游客们围着坎儿井拍照打卡,他家的年收入增长到20多万元。

2022 年,坎儿井博物馆接待游客超5万余人次,当地村民人均增收 8000 多元。看着这一切,木拉提心中满是欣慰。

让千年坎儿井

焕发新活力

木拉提至今难忘,父亲临终前递给他一把铜制测量尺,并叮嘱道:“坎儿井养活了我们几代人,你要守护好。坎儿井不是普通的管道,是会呼吸的生命体。”这成为木拉提坚守一生的事业动力,也成为这个家庭代代相传的信念。

在家庭氛围的熏陶下,木拉提的女儿也对保护坎儿井产生了浓厚的兴趣。她积极参与到坎儿井保护志愿者队伍中,利用节假日给游客们讲解坎儿井的故事。她想把爸爸的事业延续下去,让更多人了解和保护坎儿井。

坎儿井不仅是吐鲁番的生命线,更是中华文明智慧的结晶。木拉提在传承的基础上,提议利用数字化技术,建立坎儿井数据库,让人们可以更直观地了解坎儿井的内部结构和运行原理。

如今,游客扫码就能看到暗渠内部影像,连千年前的淘沙工具都能进行3D还原。这项创新让古老的坎儿井拥有了“数字生命体征”。

如今,在坎儿井博物馆的声光电展厅里,游客们戴上VR眼镜就能跟随木拉提的足迹穿越地下暗河。木拉提的女儿已经成长为环境工程学博士,她的研究论文《坎儿井微生物群落对极端干旱的适应性反应》,登上了世界顶级学术期刊。

木拉提的卧室里,挂着三幅不同风格的坎儿井结构图:父亲留下的羊皮纸手稿,木拉提绘制的CAD工程图,女儿制作的3D打印模型。阿依古丽常戏称这是“坎儿井家族表情包”。最神奇的是,木拉提发现父亲当年标记的几处“水脉敏感区”,竟与现代卫星探测的地下水位关键节点高度吻合。

这种传承在日常生活里化作无数细节:木拉提教会女儿辨认芦苇株龄时,顺道讲起民国年间坎儿井纠纷调解案例;阿依古丽通过传统玫瑰花酱制作工艺,启发女儿研发文物保护涂料。

这种传承,还让坎儿井走进各种大场合。木拉提在国际会议上讲解坎儿井的建造智慧,令外国学者不禁发出阵阵惊叹;阿依古丽在新疆妇女大会上分享家庭守护坎儿井的故事;女儿在联合国教科文组织的演讲中则说:“坎儿井教会我,最伟大的人类文明工程都是用最谦卑的姿态融入大地。”

25年间,在木拉提的带领下,当地已有108 条坎儿井恢复活水,第8期保护工程即将启动,6 条濒危坎儿井被列入抢救名单。木拉提常说:“坎儿井就像吐鲁番的毛细血管,只要水流不断,绿洲就会有生机。”

木拉提一家三代人用自己的坚守,让古老的坎儿井在新时代焕发出新的活力。

责编/伊和和

E-mail:yihehe@163.com