半世查目奥,毕生求真义

作者: 车翀

1968年12月24日,30万千米外的地月空间黯淡无光,阿波罗8号飞船载着三位宇航员飞速划过,人类首次踏足深空中的处女地。与此同时,行程约5 000千米的火车刚刚鸣笛,拖着沉重行李的王今觉,正在憧憬着边疆的未来。这一年,王今觉26岁。

幼承家学,报效祖国,“到祖国最需要的地方去”

王今觉 1942 年生于吉林,出身医学世家的他自幼便沉浸在医学的熏陶中,父母、祖辈皆为医生。上初中起,家里便邀请了两位中医,给王今觉“开小灶”。顺理成章地,王今觉考上了北京中医学院(今北京中医药大学),立志成为一名优秀的医生。

时代的烙印贯穿了王老的一生。大学毕业,正值国家大力开展“知识青年上山下乡”运动,部分支援西北五省的指标分到了北京中医学院,王今觉心想,“新疆地广人稀,但是疾病一点儿也不少,而且缺医短药,我要去祖国最需要的地方”,于是主动报名前往新疆。

“去新疆是我自己的选择,都知道新疆是我国最边远、最艰苦的边疆,都想去建设祖国,二十多名同学报了新疆,但只有五个名额,还得竞争呢。”品学兼优又是班干部的王今觉,最后脱颖而出。1968 年 12 月 24 日,王今觉光荣地坐上了驶向乌鲁木齐的火车。从此,王老将最好的年华无私地奉献给了祖国的边疆。

初涉风沙,扎根边疆不言苦

到了新疆,王今觉一行等待分配,“北疆的阿尔泰有两个名额,畜牧厅、阿克苏专区、昌吉各一个。大家一合计,我主动提出去阿克苏专区。”阿克苏专区在可分配的地区中毗邻国境、最为偏远,王今觉主动请缨,将条件稍好一点儿的分配名额留给了同学们。“到了阿克苏专区,等待再分配,有一个到乌什县的名额,我就去了乌什县,那是真正的边疆了。”

按原本的规划,医学院校的学生们下乡以后主要从事医学工作,但实际分配中,王今觉被分到了乌什县第 13 生产大队,从事农业劳动,这一干就是半年。“当时也没有人问话,我就跟着大家天天去庄稼地干活、运土、拆建房屋,虽然辛苦,但也充实。”每天下工以后,王老便点上两盏煤油灯,在没有通电的住处坚持学习。

半年后的一天,生产队长看着在地里一如既往辛苦劳动的王今觉,感觉他和别的知青很不一样,问道:“你是不是在北京犯了什么错误啊?”这让王老十分诧异:“我没犯错误啊,就是和其他人一样来劳动呀。”队长更疑惑了:“那你为什么这么使劲地劳动?其他人都去休息了。”王老一看,这才发现广阔的田地中只剩自己在劳作了。细细一聊,得知王今觉是中医院校毕业的,队长十分高兴,赶忙把队里的卫生员叫到跟前,安排其跟着王今觉一起给人看病。王老却十分为难,“看病不像种地,我不会说话呀,维族同胞说的话我听不懂,我说的他们也听不懂”。队长一想,叫来了维族同志“艾买提·玉素夫”(音译)当翻译,就这样,一个小小的三人医疗组在祖国的最西端成立了。

王老的医疗组解决了生产队里的大问题,新疆地广人稀、交通不变,很多偏远村落离县里的医院有数百里,真有急诊重症根本来不及就医。王今觉在 13 大队的住处比较宽敞,王老和领导申请后,让出了最大的一个房间摆上了三张病床,将自己的家变成了“生产队医院”,“我住一头,严重一点儿的患者我就留下来‘住院’”,就这样,生产队也有了自己的“小医院”。随着医疗工作的开展,缺药的问题困扰着王老,“当时乡村只有些西药,而且也不太够,得找中药来解决问题”。当时乌什县根本没有现成的中药材,王老就去阿克苏专区的医药公司专门采购,更是采购了药种,在田地中种植起来。得益于王老上学期间经常前往制药中心学习中药知识,更得益于半年多的农业劳动和虚心地接受农村再教育,王老将中药种得红红火火。自己采药、种药、收药、炮制、行医用药,王老宛如一位从中医典籍中走出来的古代医家,守护着现代的西部边疆。

策马戈壁,巡回医疗不顾身

策马戈壁,饮马天山,上马跋涉、下马扶伤,无数次穿越戈壁与沙漠,为一个个绿洲、村落带去医药与治疗,这是很长一段时间内王老的生活状态。乌什县乃至整个阿克苏专区鲜有城镇,一个个村庄围绕着水源、绿洲散布在一片片无人区中,于是前往各个村庄、农场巡回医疗成了王老的重要工作,不仅在生产队如此,当被调到公社医院后仍是如此。“经常是带上医药包、几天的干粮,骑上马或骆驼就出发了,遇到过很多危险,但也见到过许多震撼的景色。”王老感慨道。

曾有一次巡回医疗,需要去沙漠深处的 15 生产大队。“当时带路的队长说很近,走一天就能到,我们骑上骆驼就出发了,结果走到了天黑也没看到村庄。”王老十分疑惑,得到的答案却是“还有一天的路”,只得扎营休息。“当时路边有个半人高的小石头房子,大家就蜷曲着卧在里面将就了一宿,天一亮又继续赶路了。”又走了一天,天已然全黑,粮食和水都消耗尽了,王老也没看到村庄。在领队“就在前方”的鼓舞下,又渴又饿的王老又走了几个小时,听见了潺潺水声,过了桥,看到了不远处有一片房子,15 大队终于到了。当时的画面让王老记忆犹新:月光洒满在暗色的沙漠里,天上群星闪烁,家家户户也闪着灯火,宛如星空。“乡亲们听说医生要到了,都在家门口等着接我们呢,好不热闹!”王老赶忙准备开始看诊,乡亲们却摆摆手,一个个拉着王老的胳膊,招呼王老赶快吃饭,第二天再开始看病。

第二天,公社书记和队长告诉王老,大队管辖的村庄里有两名患者情况很危险,需要急诊。“从 15 大队出发,到村里还要一天多的时间,向导告诉我们,有一条近路能节省七八个小时,但要过桥,无法骑马通过。”王老想了想,时间就是生命,过桥步行去村庄更省时间。

一行人骑马飞奔,赶到山涧前时天已全黑,王老环顾四周,没找到桥的所在。书记打着手电细细搜索了一番,给王老指了方位,王老定睛一看,“哪有什么桥啊,就是一个几米的木头横在山涧上,只有一个脚掌的宽度,栏杆等什么都没有”。王老看得心里发颤,拿了块石头扔进山沟,想通过回声来判断有多深,但根本听不到回声。“当时不害怕是不可能的,掉下去这就是真的牺牲了,书记说:‘我先过,你大胆地走,别害怕’。”

当人面临生命危险的时候,退缩是本能,但是对医者身份的坚守与对另一条生命发自内心的敬畏,又可以让人越过这种本能,冲上前去。SARS、“新冠”期间顶上前线的医护们如是,60 年前阿勒泰荒漠中峡谷旁的王今觉也如是。王老想,“要是掉下去我就一把抱住木头,实在抱不住就牺牲了吧,我必须看病人!”桥并不稳当,经不住几人同时走,只得一个个通过,王老拿手电筒照着路,心一横,一步、两步、三步、四步,四大步,稳稳当当地过来了。

到了村里一看,是两个发着高热的孩子,细细查看,原来是麻疹合并肺炎,十分危重。“已经看了很多患者,带的西药不够长期用,只能先紧急退热、消炎处理,我就和村民说还是得把他们送到公社去,最好能送到县医院。”于是一行人连夜从大漠深处赶回了公社,经过王老的悉心医治,患者最终转危为安。

饮马天山,抓捕逃匪无惧心

1984 年,工作表现突出的王老被调入乌什县医院,王老也把中药种到了县医院。“当时县里也没有中药,仍然是经常去戈壁滩采药,县医院地方多,我就把闲置的土地开垦出来,种上了药材。”除了巡回医疗与采药,王老也肩负起了下乡调查的责任,专区安排了慢性支气管炎、高血压、脑血管病等病种的流调工作以及中药材资源的普查,王老跑遍了整个专区,顺利完成任务。

一次外出采药、调查,刚刚抵达天山脚下的王老接到电话,让王老一下子紧张起来。原来,有一伙逃匪会从附近经过,王老一行离得最近,上级要求王老去追捕叛逃人员。“我原计划就在山脚下采药,当时对上山根本没有思想准备,上山的路特别不好走,一开始是骑着马走,再高些就只能牵着马走了,走着走着到了雪线,见到了天山上的雪,这就已经差不多 4 000 米高度了。”

上了雪山以后,王老走到晚上,也没发现逃匪的踪迹,一行人在山腰上找了个避风的地方,点上火堆,就席地休息了。天色暗淡,夜间的温度已降至冰点,一阵凌冽的寒风吹过,将山沟中高高矮矮的树吹得晃动不停、响声大作。王老特别警觉:“我们就想是不是有坏人通过了,大家赶忙抄起家伙,准备堵截。有拿棍子的,我也握着匕首,都准备好了。”警惕地观察一会儿,发现是风的缘故,大家刚刚松了一口气,却发现远处有幽幽的绿光,而且越来越多、越来越近,随着一声凄厉的嚎叫,王老的心一下子提到了嗓子眼:遇到狼群了。

王老心中害怕,但强作镇定、冷静安排,六七个人在王老的指挥下,围着火堆,各自拿着武器,人与狼群开始了对峙。饥饿的狼群低声吼叫着,慑于火光不敢上前,但也不肯离去,王老一行人都做好了殊死搏斗的准备,镇定地应对这随时可能爆发的战斗。人与狼就这么僵持了大半夜,天色转亮,占不到便宜的狼群才在头狼的叫声中不甘地退去。王老这才发现,衣服已经被汗水打湿了。

整点行囊,继续翻山搜捕,王老一行人走到了一条山沟,见一条小溪潺潺,“我们就想简单地洗洗脸,也补充点儿水”。王老警惕地观察四周,发现有个人趴在溪水的高处,好像一直在喝水总不起身。握紧武器,展开队形,大家小心地沿着小溪围了上去,王老勇敢地走上前检查,这人的脖子上赫然一道深可见骨的伤口,血已经流干,死去有一段时间了。王老仔细观察,附近的大石头上有手印,还有遗留下的包裹,原来是一位巡逻至此的基干民兵勇敢地阻拦叛逃人员,不幸牺牲。王老意识到逃犯应该是已经通过了,赶忙向上级汇报,很快县人民武装部便要求王老检验尸体、写出详细的报告,回去以后将所见的情况写成正式的汇报,向北京报告。王老完成报告后,让一个人先行回程送报告,剩下的人继续追击。

到了天山最高的山峰,王老无暇欣赏壮美的风光,盯着那皑皑白雪,寻找叛逃人员的踪迹。“还是没有找到,后来听无线电广播,才通报叛逃人员一行八九人已经翻越了山脉,出了境”。

这次惊心动魄的经历,给王老留下了一道刻骨的“伤痕”。新疆的日光晒照在皑皑白雪上,强烈的反光刺伤了王老的眼睛。“下山以后,眼睛越来越不舒服,后来右眼出现了黑点,慢慢地就看不清楚了,确诊是严重的白内障。”虽然医生建议回北京治疗,但阿克苏专区的医疗工作繁重,王老走不开,县里也离不开王老。又过了 2 年,王老的右眼渐渐变白了,基本失去了视力,县里开了好几次会,才决定让王老回北京治病。

翻遍古籍,遍查经典,辑补孤本编《本草》

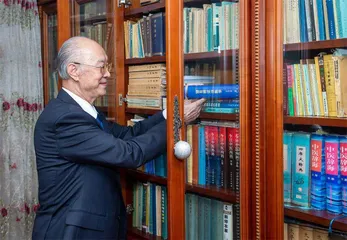

1984 年,中国中医科学院中药研究所受国家委托,参与国家重点课题《中华本草》的编修工作,需要懂医学、懂药学、懂文献的人才,王老受邀参加。经过多方协调,1990年,王老调入中国中医科学院中药研究所,正式参与《中华本草》的编修工作。就这样,王老依依不舍地离开了已然扎根的新疆,回到了家乡北京。

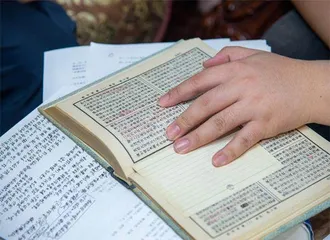

堪称“新《本草纲目》”的《中华本草》编纂历时 10 年,王老作为筹备组的一员,几乎跑遍了北京每一座图书馆,查阅的古籍浩如烟海。1993 年春,王老意外地在未归档的中医研究院库藏图书中,找到一本明代洪武年间的李东垣《用药珍珠囊》万卷楼抄本,书皮焦脆,书中散布斑斑暗黄水痕,残损较重,许多文字看不清了。王老如获至宝,翻阅了大量文献、史书、医药志、地方志,研究了书品、印鉴、纸张、版式、书体、墨色、名号、避讳和文献学、版本学内容,明确了这正是湮没已久的“东垣《用药珍珠囊》”。1999 年,《中华本草》编纂工作初步完成,王老刚从繁忙的工作中脱身,便开始辑补《用药珍珠囊》,纠正了李东垣时代以来 700 多年百余种版本错误、内容混乱,考证、辑补“抄本”中残缺文字数百处,恢复了原书全部内容,填补了本草文献研究上的空白,东垣《用药珍珠囊》再次以原貌呈现在世人眼前。