骨骼怎么养才能“返老还童”

受访专家

移平

主任医师,教授。中日友好医院脊柱外科主任。兼任中国老年脊柱关节病专业委员会委员,北京中西医结合学会骨科专业委员会委员、秘书长等。

擅长颈椎病、胸腰椎疾患、严重骨与关节创伤的手术及中西医结合治疗,对于老年性骨关节疾病如骨质疏松、颈肩腰腿痛、骨质增生等退行性骨关节病变的诊断治疗有深入研究。

门诊时间:周一、周四、周五上午

骨骼是我们每个人体内最坚固的部分,在特定的情况下也能够让人们战胜时间,在自然天地间留下生命存在过的痕迹。骨骼支撑了人的体态,人体每一个动作的完成都离不开骨骼的支持,骨骼健康对人体健康的重要性不言而喻。66岁的张阿姨,却深受骨骼问题的困扰。

张阿姨患有糖尿病,多年来一直反反复复,但最让张阿姨困扰的并不是糖尿病,而是骨折。20年间,她先后骨折了6次!每次骨折少不了卧床,而卧床养好病后张阿姨感觉自己反而更加虚弱了,6次骨折严重恶化了张阿姨的生存状态。来自中日友好医院脊柱外科的移平主任告诉我们,之所以张阿姨会经历6次骨折,正是因为“静悄悄的杀手”——骨质疏松。

据我国首个骨质疏松症流行病学调查结果显示,我国50岁以上人群骨质疏松症患病率为19.2%;65岁以上人群达到32.0%,其中男性为10.7%,女性高达51.6%。另据国际骨质疏松基金会数据,全球50岁以上人群中,1/3女性和1/5男性受骨质疏松威胁。这一发病水平几乎与高血压相当,但仍不是骨质疏松发病的真实面貌。骨质疏松实际的发病数据远高于目前的统计和大家的想象,大量的患者根本未发现、未知晓。

骨质疏松常见问题与答疑

问题1:我(58岁女性)刚刚退休没两年就查出骨质疏松,为什么一退休骨量掉这么快?

专家答:骨量不是从退休开始才衰减的,骨量的丢失是一个渐进的过程,特别是老年人,随着年龄的增加,骨质疏松发生风险逐渐增加。在二三十岁的时候,人体骨量会达到峰值,此时的骨密度最高。随着年龄的增长,到了50岁以后,特别是女性绝经以后,会出现一个快速的骨量丢失过程,会持续约十年的时间,等到60岁之后骨量丢失的速度开始减缓,但仍在持续。

等到我们80岁弯腰驼背的时候,我们已经丢失掉人体骨骼的30%—50%。男性的骨量丢失速度较女性相对有所减缓,在50岁以后会逐渐缓慢地出现骨量的丢失,80岁的时候,男性身体中的骨量会丢失20%—30%。

问题2:我才40多岁,为什么也会出现骨质疏松,骨质疏松不是上了年纪才会有的问题吗?

答:并非只有老年人才会出现骨质疏松,由于激素水平的波动,妇女绝经后的前10年也容易发生骨质疏松,另外,一些长期治疗(如放疗)和长期服用的药物(如糖皮质激素、免疫抑制剂等)也会导致骨质疏松症的发生。常见代谢病如糖尿病等也会影响整个人体的内分泌代谢,从而影响骨代谢,造成骨质疏松的提前出现。

骨骼健康如何评测

骨质疏松虽然看不见摸不着,但是我们可以通过一些简单的问题进行自测,测试自己的骨质疏松风险高低。下面是国际骨质疏松基金会(IOF)推荐的骨质疏松风险测试题,如果有任何一条问题的答案为“是”,表明有患上骨质疏松的危险。任何两条问题的答案为“是”,表明是骨质疏松的高危人群,需要进一步去医院检查。

最便捷的方法——骨质疏松自测题

1.您是否曾经因为轻微的碰撞或者跌倒就会伤到自己的骨骼?

2.您的父母有没有过轻微碰撞或者跌倒就发生髋部骨折的情况?

3.您经常连续3个月以上服用激素类药品吗?

4.您身高是否比年轻时减少了(超过4厘米)?

5.您经常大量饮酒吗?

6.您每天吸烟超过20支吗?

7.您经常患腹泻吗?(由于消化道问题或者肠炎引起的)

8.女士回答:您是否在45岁之前就绝经了?

9.女士回答:你是否曾经有连续12个月以上没有月经(除怀孕期间)?

10.男士回答:您是否有阳痿或者缺乏性欲这些表现?

最准确的方法——骨密度检查

上述问题可以用于辨别风险的高低,而如果想准确获知骨骼密度、骨质疏松程度,可能需要进行骨密度检测。生活中,您经常有驼背、腰背部酸痛、抽筋的情况,也建议您到医院进行骨密度检查。

骨密度检查

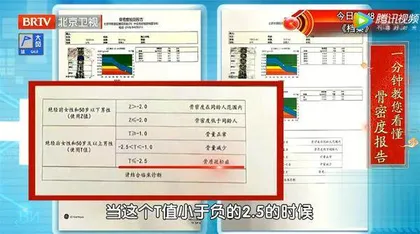

骨密度检查的全称为“双能X线骨密度检查”,是诊断骨质疏松的金标准。骨密度检查无创,辐射量相当于过一次安检门,很适合老年人定期筛查。当此项检查的T值大于-1时表示骨量正常,保证日常饮食和运动即可;当T值大于-2.5并小于-1时,提示骨量减少,建议日常注意饮食,如多食用牛奶、鱼虾、豆制品等富含钙的食物以及蛋黄、鱼肝油等富含维生素D的食物,并多在阳光下活动,促进骨质形成,减少骨量流失;当T值小于或等于-2.5时则意味着已经发生骨质疏松,建议应根据自身症状额外补充钙质或维生素D,及时调整饮食,多晒太阳,适当进行户外活动。

骨质疏松为何会发生

为什么骨骼会发生骨质疏松?这其实来源于骨骼代谢的失衡。与很多人感受不同,骨骼并不是一成不变的“死物”,它仍然处于新陈代谢中,只是比别的组织器官代谢更慢,一年仅代谢10%左右。而依此推算,相当于10年以后每个人都换了一副新的骨骼。目前临床使用的人工关节材料寿命通常在15—20年,部分超过20年。而正常情况下人体自身的骨骼、关节能够不惧磨损、陪伴我们终身,便是因为骨骼在不断地更新、代谢。

这种骨骼的新陈代谢保持了骨骼的耐用,但也让骨质疏松成了可能。骨骼的新陈代谢本质上是新骨骼生成与旧骨骼的破坏吸收,即成骨与破骨,分别通过成骨细胞与破骨细胞完成。如果将骨骼想象成房子,那成骨细胞就是建筑施工队,而破骨细胞便是拆迁队,他们天天都在拆旧墙建新墙。当二者不平衡,成骨少于破骨,骨量就不断流失,到了一定程度,骨质疏松就出现了,相当于房子被拆成了危房。

35岁前,人的成骨活动大于破骨活动,所以骨量一直在增加;但过了35岁,破骨细胞多于成骨细胞,骨量慢慢减少,到了一定程度就会导致骨质疏松。可以说,骨量衰减在人到中年时就已经开始了,基础骨量多少、衰减速度决定了人体会在什么年龄出现骨质疏松。

那么,预防骨质疏松的方法也十分明确了——扩大骨量的存储量,以及延缓骨量衰减的速度。移主任告诉我们,我们可以从两个方面来做:一是减少3个影响骨骼健康的 “破坏分子”,二是增加2个“保镖”,让钙质更好地沉淀在骨骼中。

控制骨骼的3 个“破坏分子”

移主任告诉我们,在骨骼的正常衰减过程中,有3个“破坏分子”会大大加速骨量衰减的速度,预防避免或者有效控制它们对延缓骨量衰减有益。

坏分子之一——代谢性疾病(以糖尿病为主)

糖尿病患者体内缺乏胰岛素,导致机体处于高糖状态,当大量的糖排出体外,会带来钙、磷的丢失,导致血钙水平偏低,影响骨骼合成,从而使破骨细胞作用大于成骨细胞作用。这相当于“偷走”了建筑队的施工原材料,使得建筑队建房子的速度大大放慢,自然跟不上拆迁队拆墙的速度了。

另外,一部分降糖药也会加速破骨细胞生长,同时体内缺乏胰岛素,使得蛋白质合成产生障碍,而蛋白质也是构成骨架的基本物质。

据流行病学调查,约一半的糖尿病患者有骨质疏松,且糖尿病患者发生骨折的概率比普通人高47%—62%,随着年龄增加,这个比例还会增加。所以,建议糖尿病患者定期进行针对性筛查,及时评估骨质疏松的风险,必要时及时干预。

糖友需警惕的骨质疏松信号:①缺钙引起的抽筋表现:双腿或双上肢抽筋;②骨痛、全身疼痛;③变矮超过4厘米,此时可能已经发生了骨质疏松所致的椎体压缩性骨折。

坏分子之二——不正确的弯腰姿势

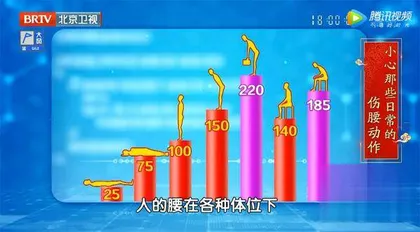

腰椎是骨质疏松骨折的好发部位,很多患者都是因骨质疏松造成腰椎椎体压缩性骨折后,才意识到异常进而就诊。注意腰部保护可以有效避免腰椎受伤,骨质疏松者更需要注意保护腰部。弯腰提重物时,如果姿势不正确,提一桶5千克的水,腰部要承担35千克的重量。

如上图所示,对于一个体重为70千克的人来说,平躺时腰椎负荷最低,仅为25千克。而弯腰提重物时压力最高,可能达到220千克,对于健康人来说,也应该尽量避免,长此以往可能会增加腰肌、腰椎损伤的风险,在骨量衰减的情况下更易出现骨质疏松相关的腰椎病变。移主任建议,提重物时,尽量不弯腰先蹲下,再起身,保持腰部的垂直。

小贴士:骨质疏松痛和腰椎间盘痛的区别

骨质疏松引起的疼痛:广泛性、没有固定疼痛点、劳累后加重。

腰椎间盘突出的疼痛:比较重,常伴有下肢痛、麻、无力。

坏分子之三——瘦(肌肉缺乏)

肌肉是人体运动系统的重要组成部分,肌肉衰减会导致运动、平衡能力下降,发生跌倒的风险会大大增加。同时,肌肉包裹在骨骼、关节周围,起到了重要的缓冲、保护作用,肌肉衰减也意味着在受到外力打击时,骨骼更容易发生损伤。当肌肉强壮后,骨骼可以承受更大的压力,减少稍微一受伤就容易骨折的情况。

而且,骨折等骨骼损伤发生后,活动能力下降甚至是长期卧床,会进一步加剧肌肉衰减,这也是一种恶性循环。

除了补钙,骨骼还需要2个保镖

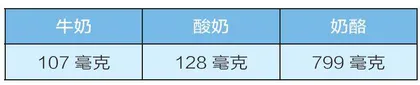

预防骨质疏松,大家最熟悉的方法就是补钙。移主任告诉我们,对于骨代谢能力没有异常的骨质疏松者来说,通过饮食补充钙质是最安全且性价比较高的方法。一般来说,老年人每天需要1200—1500毫克的钙,下列食物都是生活中含钙(每100克中含钙量)较高的食物。

1.快速补钙——奶制品

奶制品中含有活性钙,人体吸收率高,利用率也较高。同时,奶制品可以在补钙的同时提供丰富的优质蛋白,强健骨骼事半功倍。但我国相当比例的人存在乳糖不耐受的情况,喝牛奶后可能出现胀气、腹泻等不适,可以饮用酸奶、人工去除乳糖的“舒化奶”“零乳糖牛奶”等,也可以食用奶酪。但需注意部分奶酪品种含盐量较高。