儿童骨骺损伤的治疗与护理注意事项

作者: 尹晓芸 李翠翠

骨骺是骨骼两端膨大的部分,是儿童骨骼发育的关键结构,其损伤直接影响骨骼纵向生长潜力。由于儿童骨组织存在特殊生物学特性,骨骺损伤若处理不当,易导致肢体短缩、成角畸形等后遗症,因此掌握科学护理方法对保障儿童骨骼正常发育具有重要意义。

骨骺损伤的生物学基础与损伤机制

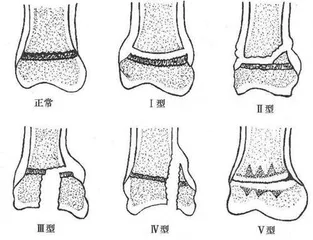

骨骺作为长骨生长的核心区域,由生长板、次级骨化中心及周围软骨组织构成。生长板通过软骨细胞的分裂增殖,决定骨骼纵向生长速度,该区域富含干细胞和未分化软骨细胞,其组织结构具有明显分层特征。骨骺损伤常见于高能量创伤,如运动损伤、交通事故或高处坠落等情况,暴力作用方向与骨骺解剖结构共同决定损伤类型。根据Salter-Harris分型标准,骨骺损伤可分为5种主要类型,其中Ⅱ型损伤发生率最高。不同类型损伤对生长板破坏程度各异,Ⅰ型损伤仅累及生长板,Ⅴ型则表现为生长板压缩性损伤,预后相对较差。

如何治疗与护理儿童骨骺损伤

1.精准诊断:明确损伤状况

若怀疑儿童出现骨骺损伤,及时就医进行全面检查是关键。医生会详细询问受伤经过,包括受伤的时间、地点、受力方向和程度等信息,同时对受伤部位进行细致的体格检查,观察有无畸形、压痛、反常活动等情况。X线检查是诊断骨骺损伤的重要手段之一,能清晰显示骨骼的结构变化,但对于一些细微的骨骺损伤或早期损伤,需要借助磁共振成像(MRI)或计算机断层扫描(CT)等影像学技术来进一步明确诊断。准确的诊断能为医生制订个性化的治疗方案和护理计划提供依据。

2.急救处理

在儿童发生骨骺损伤后的现场急救中,首要任务是确保他们的安全,避免二次伤害。若受伤部位有开放性伤口,应立即用干净的纱布或毛巾按压止血,并尽量避免触碰伤口周围的组织,防止感染。对于骨折或严重脱位的情况,不要盲目搬动患儿,以免加重骨骺损伤。可以使用简易的固定装置,如木板、硬纸板等,对受伤部位进行临时固定,固定范围应包括骨折部位的上下两个关节,以减少骨折断端的移动。在送往医院的过程中,尽量保持平稳,避免颠簸,同时密切观察患儿的意识、呼吸和生命体征变化。

3.住院护理

病情监测与记录:住院期间,护理人员需密切观察患儿的生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压等,每2~4小时测量一次,并做好详细记录。特别要注意观察受伤部位的血液循环情况,如皮肤颜色、温度、感觉等,若发现肢端发凉、苍白、麻木或肿胀加剧等异常现象,应及时告知医生,准确记录患儿的疼痛评分和排尿排便情况。

伤口护理与感染预防:对于有伤口的患儿,要保持伤口清洁干燥,护理人员应定期更换敷料,遵循无菌操作原则。观察伤口有无渗血、渗液、红肿热痛等感染迹象,如有异常,及时采集分泌物进行细菌培养和药敏试验,以便合理选用抗生素进行治疗。在换药过程中,动作要轻柔,避免对伤口造成刺激和牵拉,影响伤口愈合。

疼痛管理与心理支持:骨骺损伤带来的疼痛可能会使患儿产生恐惧、焦虑等不良情绪,护理人员应根据患儿的年龄和疼痛程度,采取合适的疼痛评估工具进行评估,并给予相应的疼痛管理措施。对于轻度疼痛,可采取分散注意力的方法,如讲故事、玩游戏、看动画片等缓解患儿的疼痛;对于中重度疼痛,可在医生的指导下使用镇痛药物,并注意观察药物的不良反应。护理人员要多与患儿沟通交流,给予关爱和鼓励,耐心倾听患儿的感受和需求,帮助其树立战胜疾病的信心,减轻心理压力。

4.康复护理

治疗阶段的分级干预:根据损伤程度选择保守或手术治疗。无移位或轻度移位的Salter-Harris Ⅰ~Ⅱ型损伤可采用闭合复位,石膏固定4~6周,每周复查X线确认对位情况。复杂骨折或伴有血管神经损伤者需手术内固定,术中需避免损伤生长板,优先选用可吸收螺钉或克氏针。术后护理需关注切口感染风险,每日消毒换药并监测体温变化。康复介入应早期启动,在固定期间指导患儿进行未受累关节的等长收缩训练,如股四头肌静力性收缩,防止肌肉萎缩。治疗全程需骨科医生与康复师协同合作,动态调整方案。

营养支持与饮食调理:合理的营养摄入对于儿童骨骺损伤的康复也有着不可忽视的作用。患儿的饮食应富含蛋白质、钙、磷、维生素D等营养物质,以促进骨骼的生长和修复。蛋白质是构成骨骼基质的重要成分,可多食用瘦肉、鱼类、蛋类、豆类等食物;钙和磷是骨骼的主要矿物质成分,牛奶、豆制品、海鲜等食物富含钙和磷;维生素D有助于钙的吸收和利用,可通过适当晒太阳或食用富含维生素D的食物(如鱼肝油、蛋黄等)来补充。

5.家庭护理

环境安全与防护:患儿出院后,家庭环境的安全防护尤为重要。家长应确保家中地面干燥、无障碍物,家具的边角应进行防护处理,避免患儿摔倒或碰撞受伤。根据患儿的损伤情况,为其配备合适的辅助器具,如轮椅、拐杖、助行器等,并指导患儿正确使用,保证其行动安全。在日常生活中,要注意提醒患儿避免剧烈运动和危险行为,如奔跑、跳跃、攀爬等,防止再次受伤。

康复训练监督与指导:家庭是患儿康复训练的主要场所,家长应积极参与患儿的康复训练过程,按照医生或康复治疗师制定的康复计划,协助患儿进行日常的康复训练,并监督训练的执行情况。在训练过程中,要注意观察患儿的反应和身体状况,如有不适或疼痛加重等情况,应及时停止训练并咨询医生。

常见误区与纠正方法

误区一,仅需短期护理即可完全恢复。实际上,骨骺损伤的恢复周期较长,尤其是在严重病例中,可能需要数月甚至更长时间才能达到理想效果。

误区二,单纯依赖药物治疗。单纯依靠药物并不能解决所有问题。患儿应在药物治疗的基础上,配合物理疗法、功能锻炼等综合手段,以实现最佳康复效果。

误区三,忽略复查的重要性。骨骺损伤的恢复情况需要通过定期影像学检查来评估,以便及时发现潜在问题并调整治疗方案。因此,按时复查是必不可少的环节。