李杲经方在泄泻治疗中的应用探析

作者: 张琦 李玉春

摘要:目的 探讨李杲经方在泄泻治疗中的应用效果。方法 选取2022年12月~2023年12月我院收治的60例泄泻患者为研究对象,将所有患者随机分为观察组和对照组,各30例。对照组给予常规西药治疗,观察组在对照组基础上给予李杲经方治疗,比较两组治疗效果和治疗前后症状积分。结果 观察组总有效率为93.33%,高于对照组的 80.00%(P<0.05);两组治疗前症状积分比较,差异无统计学意义

(P>0.05);观察组治疗后症状积分低于对照组(P<0.05)。结论 李杲经方联合常规西药治疗泄泻效果优于常规西药治疗,能有效改善患者症状,提高治疗效果。

关键词:泄泻;李杲经方;益气汤;固护肌表;人参

泄泻为临床常见病症,以排便次数增多、粪便稀溏为主要表现,严重影响患者生活质量[1]。李杲为金元时期著名医家,其学术思想及经方在脾胃病的治疗中具有重要的指导意义。李杲认为脾胃为元气之本,内伤脾胃,百病由生,治疗上应重视脾胃之气的升发。补中益气汤乃李杲标志性处方,旨在补中气、益元气,提升阳气,防止其下陷。方中黄芪为主将,力补中气,增强阳气,固护肌表;人参、白术与炙甘草为辅,共同强化脾胃,滋益正气;当归滋养血液,协同人参及黄芪,达成气血双补之效;陈皮调理气机,确保补益无滞留;升麻与柴胡则如翼助飞,助君药提振下坠的中气,使之回升[2]。诸药合用,共奏补中益气、升阳止泻之效。本研究旨在探讨李杲经方在泄泻治疗中的应用效果,为临床治疗提供参考依据。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取2022年12月~2023年12月我院收治的60例泄泻患者为研究对象,将所有患者随机分为观察组和对照组,各30例。观察组:男16例,女14例;年龄22~65岁,平均年龄(43.50±10.25)岁。对照组:男17例,女13例;年龄20~ 63岁,平均年龄(42.80±9.76)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:符合中医及现代医学对于泄泻(腹泻)诊断标准,包括但不限于大便次数增多、粪质稀薄或呈水样便等典型临床表现,且病程持续一定时间,影响日常生活质量;年龄18~65岁;充分了解本研究目的、方法、可能的风险与益处,并自愿参与;处于病情相对稳定期,未出现严重并发症或急性发作情况;治疗依从性高,按时服药,接受随访。

排除标准:伴有心、肝、肾等重要脏器功能不全或严重疾病,可能影响药物代谢、分布、排泄及药效;处于妊娠期或哺乳期;对李杲经方中任何一味中药或相关成分存在过敏史;近1个月内使用过其他治疗泄泻的药物或接受过类似治疗;存在严重精神障碍或沟通障碍;患有恶性肿瘤、自身免疫性疾病、严重感染等。

1.2 方法

对照组给予常规西药治疗。蒙脱石散,口服,3 g/次,倒入50 mL温开水中搅拌均匀,于三餐前30~60 min空腹服用,每日3次;双歧杆菌四联活菌片口服,1.5 g/次,于餐后30 min内用温水送服,每日3次,持续治疗2周。观察组在对照组基础上采用李杲经典方剂(补中益气汤)加减治疗,组方:黄芪15 g、人参10 g(或党参15 g,根据患者体质调整)、白术10 g、炙甘草6 g、当归10 g、陈皮6 g、

升麻6 g、柴胡6 g;随症加减:气虚明显者加黄芪至20 g,党参15 g;血虚较重者当归用量增至15 g,加熟地10 g;食欲不振、腹胀者加木香6 g,砂仁

3 g(后下);伴有明显寒象者,如手足不温、畏寒,加干姜3 g,或肉桂3 g(后下);大便溏薄或腹泻者白术用量增至15 g,加茯苓10 g、山药15 g;失眠多梦、心悸不安者加酸枣仁10 g,远志6 g;自汗、盗汗严重者黄芪用量增至25 g,加浮小麦15 g、

五味子6 g[3]。先将上述调整后的药材用清水浸泡30~60 min,用水量以高出药面2~3 cm为宜。浸泡后用武火煮沸,再转为文火煎煮20~30 min,倒出药液;再次加水进行二次熬煮,随后合并2次药汁,确保药效成分充分释放。每日1剂,分早晚温服,每次200~300 mL,持续治疗2周。治疗期间指导患者清淡饮食,忌食辛辣、高脂、冰冷或刺激性食物,注意腹部保暖,保证充足的休息时间,规律作息,避免劳累和情绪波动[4]。

1.3 观察指标

(1)比较两组临床疗效:根据《中医病证诊断疗效标准》评定疗效。治愈,大便正常,其他症状消失;好转,排便频率降低,粪便性状改善,其他症状减轻;未愈,大便次数及性状未改善,其他症状无变化。总有效=治愈+好转。

(2)比较两组症状积分:参照《中药新药临床研究指导原则》评估患者腹泻、腹痛、腹胀、肠鸣等主要症状积分。腹泻:无腹泻症状计0分;每天腹泻1~2次,症状较轻,对患者日常生活和工作影响较小,计1分;每天腹泻3~5次,腹泻症状较为明显,一定程度上影响患者日常生活和工作,计2分;每天腹泻6次及以上,腹泻症状严重,严重影响患者日常生活和工作,计3分。腹痛:无腹痛症状计0分;腹痛症状轻微,隐痛或偶发,可忍受,无需服用止痛药物,计1分;腹痛症状较为明显,持续发作,影响正常活动,需服用止痛药物才能缓解,计2分;腹痛症状剧烈,持续发作,严重影响正常活动,服用止痛药物后缓解不明显,计3分。腹胀:无腹胀症状记计0分;轻微腹胀,进食后出现,不影响正常饮食,计1分;腹胀症状较明显,空腹时也有腹胀感,影响食欲和进食量,计2分;腹胀症状严重,腹部膨隆,持续存在,严重影响进食和正常生活,计3分。肠鸣:无肠鸣症状记计0分;肠鸣音偶有亢进,每分钟5~7 次,计1分;肠鸣音明显亢进,每分钟8~ 10次,计2分;肠鸣音显著亢进,频繁出现,每分钟10次以上,计3分[5]。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS20.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

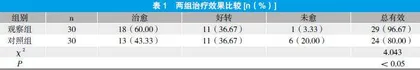

2.1 两组治疗效果比较

观察组治疗总有效率为93.33%,高于对照组的80.00%,两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两组症状积分比较

两组治疗前症状积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组治疗后症状积分低于对照组(P<0.05)。见表2。

3讨论

泄泻为常见的消化系统疾病,其发病机制较为复杂,可由多种因素引起,如感染、饮食不当、情志失调、脾胃虚弱、肾阳不足等[6-8]。长期泄泻不仅会影响患者身体健康,还会降低其生活质量。因此,寻找一种安全、有效的治疗方法具有重要的临床意义。蒙脱石散可均匀覆盖在肠腔表面,通过吸附肠道内的毒素和病原体,减少其对肠黏膜的刺激,从而达到止泻作用;双歧杆菌四联制剂含婴儿型双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、粪链球菌和蜡样芽孢杆菌,旨在增殖肠道益生菌,调整肠道微生物平衡,优化消化道机能,遏制病原体繁殖,加固肠道防御,辅助缓解腹泻,但综合疗效有待提高[9~11]。

李杲为金元四大家之一,着重阐述了脾胃于人体生理运作及疾病发展中的核心地位,提出“内伤脾胃,百病由生”的观点,并创立了许多经典的方剂,如补中益气汤、升阳益胃汤等,这些方剂在脾胃病的治疗中具有显著的疗效[12]。近年来,随着中医药的不断发展和人们对中医药治疗疾病的认可度的提高,运用李杲经方治疗泄泻的研究逐渐受到关注[13]。有临床研究表明,李杲经方在改善泄泻患者的临床症状、调整肠道功能、提高患者生活质量方面展现了明显的优越性[14]。本研究结果显示,观察组总有效率为 93.33%,高于对照组的 80.00%(P<0.05);两组治疗前症状积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组治疗后症状积分低于对照组(P<0.05)。说明李杲经方补中益气汤加减治疗泄泻疗效显著。补中益气汤中,黄芪为主药,功效在于补中气、升阳固表;人参、白术与炙甘草协同黄芪,强化脾胃,增进中气;当归滋养血液,与人参、黄芪合用实现气血并补;陈皮调畅气机,确保补而不滞;升麻、柴胡则助力提升下陷的阳气。诸药合用,共奏致补中气、升阳止泻之效。现代药理学研究表明,黄芪具有增强机体免疫功能、抗应激、抗菌等作用;人参可调节中枢神经系统、增强机体免疫功能、改善胃肠道功能;白术有调节胃肠运动、抗溃疡、增强机体免疫功能等功效;炙甘草具备抗炎、抗过敏反应及免疫调节特性;当归能抗血栓形成,优化血液循环,并调控免疫机能;陈皮促进消化液分泌,促进肠道积气排出;升麻与柴胡兼备抗炎、退热及止痛效果。此外,中医治疗注重整体观念和辨证论治,根据患者个体差异进行方剂的加减化裁,能够更好地适应患者的病情,从而提高治疗效果。

综上所述,李杲经方联合常规西药治疗泄泻效果优于常规西药治疗,能有效改善患者症状,提高治疗效果。

参考文献

[1]李凯平.从《脾胃论》两方看李杲运用升降法制方的意义[J].环球中医药,2023,16(12):2533-2535.

[2]姜婧,刘刚,张钰欣,等.从《内外伤辨惑论》探讨李杲对仲景思想的继承与发挥[J].环球中医药,2024,17(3):495-498.

[3]张凌宇,张梦云,李净,等.新安医家对李杲脾胃学说的发挥[J].环球中医药,2024,17(5):831-834.

[4]宋彩梅.关于“三结合”审评证据体系下中药新药临床研究路径及制定临床研究计划的思考[J].中国临床药理学杂志,2023,39(17):2581-2584.

[5]李雯,李玉,李清波,等.基于五脏一体观论治慢性泄泻研究进展[J].河北中医,2024,46(5):868-872.

[6]方乐瑶,谭周进.泄泻从肾论治的源流及现代内涵[J].吉林中医药,2024,44(6):625-629.

[7]张厦,袁斌,陈晓斌.儿童迁延性泄泻脾阳虚证的粪便代谢组学研究[J].南京中医药大学学报,2024,40(6):633-639.

[8]翟文静,揣强,赵蒙蒙,等.浅析李杲《脾胃论》治疗泄泻的学术思想及用药特点[J].环球中医药,2024,17(6):1088-1091.

[9]付晓华.蒙脱石散结合双歧杆菌三联活菌胶囊治疗小儿腹泻的效果及安全性分析[J].中国现代药物应用,2024,18(8):101-104.

[10]王映炜.101例小儿腹泻应用双歧杆菌乳杆菌四联活菌片联合蒙脱石散治疗的效果[J].母婴世界,2020(5):103.

[11]付红霞,齐文举,晋红蕾.复方嗜酸乳杆菌联合补锌治疗应用于小儿腹泻的价值研讨[J].系统医学,2024,9(10):142-144,149.

[12]高崚,刘东明.李杲对经络理论的临证应用及其针灸特色探析[J].环球中医药,2022,15(11):2133-2136.

[13]李菲.李杲脾胃内伤热病临证经验小议[J].中国中医基础医学杂志,2014,20(10):1328-1329.

[14]罗肇炯,吴同玉.基于李杲阴火论探析脾瘅[J].中国中医药现代远程教育,2019,17(18):36-38.