早期康复护理在急性心肌梗死患者中的效果

作者: 柏宏宇

摘要:目的 分析对急性心肌梗死(AMI)患者采用早期康复护理的临床价值。方法 选取2021年1月1日~2022年7月31日医院收治的84例AMI病例为研究对象,采取随机数字表分为对照组和观察组,每组42例。对照组行常规护理,观察组行早期康复护理,统计两组心功能、6 min步行距离、不良心血管事件发生率、护理满意度。结果 护理前,两组心功能、6 min步行距离(6MWD)无差异(P>0.05);护理后,CO、LVEF、6MWD以观察组更高,MAP、LVESD、LVEDD以观察组更低(P<0.05)。观察组不良心血管事件(MACE)发生率低于对照组(P<0.05)。观察组满意度高于对照组(P<0.05)。结论 对AMI患者采取早期康复护理可改善心功能,预防MACE的发生,患者认可度高,可推广。

关键词:早期康复护理;急性心肌梗死;心功能;不良心血管事件;6 min步行距离

急性心肌梗死(AMI)为临床高发急危重症,以剧烈、持久的胸骨后疼痛为主要症状,易引发心律失常、休克、心力衰竭等严重情况,对生命安全造成严重威胁,需及时救治[1]。而且,受病情的影响,AMI患者往往会出现焦虑、绝望、不安等负性情绪,造成交感神经兴奋,促使机体释放过多的儿茶酚胺,增加心肌耗氧量,影响心功能。故针对AMI患者采取科学的护理干预十分关键。既往临床在AMI患者入院治疗期间,多配合常规护理干预。但近几年相关临床研究发现,在AMI患者治疗期间,配合早期康复护理有助于改善心功能,且能帮助患者减轻焦躁情绪,树立积极的治疗心态,提高治疗依从性,改善预后[2]。对此,此次研究分析在AMI患者中实施早期康复护理的临床价值,现报告如下。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取2021年1月1日~2022年7月31日医院收治的84例AMI病例为研究对象,采取随机数字表分为对照组和观察组,每组42例。对照组:男22例,女20例;年龄区间为35~77岁,年龄均值(55.34±6.27)岁;梗死部位:前壁、下壁、前间壁、广泛前壁病例比为19:15:5:3;心力衰竭临床分级(Killip分级):Ⅰ级(病死率0~5%)、Ⅱ级(病死率10%~20%)、Ⅲ级(病死率35%~40%)病例比为8:32:2。观察组:男23例,女19例;年龄区间32~78,年龄均值(55.41±6.34)岁;梗死部位:前壁、下壁、前间壁、广泛前壁病例比为18:15:6:3;Killip分级:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级病例比为9:31:2。统计组间数据无差异(P>0.05),可比。研究经医学伦理委员会核批。

纳入标准:(1)符合《急性 ST 段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南》[3]中关于AMI的诊断标准;(2)经冠状动脉造影检查确诊;(3)病例资料完整;(3)病患知情,并自愿签署同意书。

排除标准:(1)严重心力衰竭;(2)凝血障碍;(3)其他血液系统疾病;(4)恶性肿瘤;(5)严重肝肾功能障碍;(6)认知障碍、语言障碍、精神障碍;(7)配合度极差。

1.2 方法

对照组行常规护理。指导患者遵医嘱用药,为患者与家属讲解疾病相关知识,进行心电监护,给予心理疏导,做好吸氧、镇静镇痛等对症干预,强化并发症防范与对症护理。嘱咐患者发病2周内保持绝对卧床休息,待病情逐渐平稳后,指导其进行床上肢体活动,取半卧位;10 d后结合病情恢复情况,指导患者进行主动活动,如下床短距离行走、缓慢上下楼梯等,并酌情增加运动量。

观察组在对照组基础上开展早期康复护理:患者病情稳定后,第一时间以简单易懂的语言为患者及家属说明病情,告知开展早期康复锻炼的作用与目的,提升患者对早期康复护理的认知度与配合度。具体护理中,针对病情在24 h内趋于稳定的病例,进行早期康复护理。具体做法是,指导患者取平卧位,将上身抬高15°左右,维持2 min;后抬高到30°,维持4 min;再抬高45°,维持30 min;转为平卧位。每日开展3~4次。同时,开展肢体护理,及时帮助患者清理口鼻分泌物,保持床褥干净整洁,做好皮肤清洁,帮助患者翻身,被动活动四肢。24 h后,协助患者主动起床,可调整为半卧位进行肢体活动,适当完成床上用餐、梳头、刷牙等活动。48 h后,结合患者恢复情况仍进行床上锻炼,每次0.5 h,每日2~4次,可酌情适当增加活动频次与强度。72 h后,指导患者下床活动,每次5 min,每日2~4次。96 h后,指导患者自主行走。

1.3 观察指标

(1)心功能、6 min步行距离:护理前后分别通过超声检测,对比护理前后两组心排血量(CO)、平均动脉压(MAP)、左心室射血分数(LVEF)、左心室收缩/舒张末期内径(LVESD/LVEDD)、6 min步行距离(6MWD)。

(2)不良心血管事件(MACE):包括心绞痛、严重心律失常、心力衰竭、急性心肌梗死。

(3)护理满意度:发放自制问卷,由患者或家属填写,匿名回收。问卷总100分,以低于60、60~80、高于80分别对应不满意、一般、满意。总满意度为60分以上病例数占总例数百分比。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS 25.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,(P<0.05)为差异具有统计学意义。

2结果

2.1 对比两组心功能、6 min步行距离

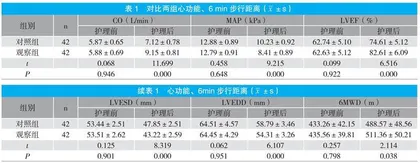

护理前,心功能、6MWD无差异(P>0.05);护理后,观察组CO、LVEF、6MWD高于对照组,MAP、LVESD、LVEDD低于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 对比两组不良心血管事件发生率

观察组MACE发生率为23.8%,低于对照组的16.67%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 对比两组护理满意度

观察组满意度高于对照组(P<0.05)。见表3。

3讨论

急性心肌梗死(AMI)为临床病发率较高的一类急危重症。相关临床研究提示,情绪激动、过度劳累、暴饮暴食、吸烟、饮酒过量等均可能引发AMI,已成为威胁人们生命健康的重要疾病之一[4]。大部分AMI病例为冠状动脉粥样硬化斑块破裂所致,破裂的斑块表面会聚集大量的血小板,形成血栓,进而造成心肌坏死,引发疾病。由于AMI以发病突然、病情进展快、致死率高等为主要特点,会严重威胁患者的生命安全,因而及时采取有效的治疗与护理十分关键。介入治疗与保守治疗均为临床常见的AMI治疗方案[5],但无论采取哪种治疗方案,患者发病后都需要配合科学的康复护理,以提升疗效,改善预后。

既往临床针对AMI患者多采取常规护理干预。该护理模式以疾病为中心,紧密围绕患者病情变化提供相应的护理指导,要求患者在发病初期的2周内保持充分的休息,绝对卧床为主,以减轻心脏负荷,缓解病情,促进预后恢复。但这一护理模式也存在单一、机械化等不足,整体护理工作的开展以护理人员为主导,患者开展康复锻炼的时间相对较晚,而长时间卧床治疗不利于心脏功能的恢复,影响疾病治疗与预后。早期康复护理则是基于现代康复医学理念发展而来的临床护理模式,以促进患者尽快康复、缩短住院时间为主要目的。通过早期指导患者进行床上主被动活动和下床自主活动,促进心脏侧支血流开通,以及梗死处再灌注,从而改善心功能,促进预后。结合本次研究结果可见,实施早期康复护理的观察组心功能(CO、LVEF、MAP、LVESD、LVEDD)指标与6MWD均较常规护理的对照组有显著改善,且观察组MACE发生率低于对照组、满意度高于对照组(P<0.05)。提示通过早期康复护理,能够为AMI患者提供科学高效的护理服务,促进心功能恢复,预防不良心血管事件,促进预后恢复,患者认可度高。在此次研究中,早期康复护理的实施注重于将患者置于护理中心地位,能够充分关注患者病情与身心需求,可在较短时间内落实各项护理措施,制订科学的康复锻炼方案,并指导患者切实开展康复锻炼。在早期康复锻炼中,初期可以帮助患者半卧位减轻疼痛、腰背疲劳等不适,降低静脉血栓及肌肉萎缩风险;早期可以主、被动锻炼强化患者运动能力,减轻病发后的疲劳感,缓解心理压力,预防不良心血管事件的发生,改善预后。

综上,予以AMI患者早期康复护理,有助于改善心功能,预防心绞痛、心律失常、心力衰竭等不良心血管事件的发生,患者认可度高,值得推广。

参考文献

[1] 刘广丽.早期心脏康复护理在急性心肌梗死患者经皮冠状动脉介入术后中的应用效果[J].河南医学研究,2021,30(20):3838-3839.

[2] 朱清茹,沙小辉,张亚萍.基于改良早期预警评分的院前急救护理联合体位护理在急性心肌梗死患者中的应用效果[J].临床医学研究与实践,2021,6(28):183-185.

[3] 中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南[J].中华心血管病杂志,2015,43(5):380-393.

[4] 周默.早期康复护理在急性心肌梗死PCI术后患者中的效果研究[J].中国实用医药,2021,16(32):176-179.

[5] 谢美丽,徐彩红.早期康复护理在急性心肌梗死介入治疗患者中的应用效果[J].中国民康医学,2022,34(9):153-155,159.