针灸联合康复训练治疗脑卒中偏瘫的临床效果

作者: 罗远军

摘要:目的 探讨针灸联合康复训练治疗脑卒中偏瘫的临床效果。方法 选取2021年1月~2023年1月我院收治的40例脑卒中偏瘫患者为研究对象,随机分为对照组和观察组,每组各20例。对照组行康复训练治疗,观察组行针灸联合康复训练治疗,比较两组治疗效果、功能恢复情况、临床症状和神经功能。结果 观察组治疗总有效率为95%,显著高于对照组的55%(P<0.05);观察组的ADL评分、上田敏肢体功能评级均显著高于对照组(P<0.05);观察组头晕头痛、肢体麻木和口眼歪斜临床症状评分均显著低于对照组(P<0.05);治疗后,观察组NIHSS评分显著低于对照组(P<0.05)。结论 针灸联合康复训练治疗脑卒中偏瘫的治疗效果显著,有助于修复患者受损神经,改善患者临床症状和肢体功能,具有一定的临床应用价值。

关键词:针灸;康复训练;脑卒中偏瘫;NIHSS评分

脑卒中为常见的心脑血管疾病,发病率和致残率均较高,患者以老年人为主,且随着年龄的增长,患者发病率和致残率不断提高[1~2]。大多数中风患者存在后遗症,以偏瘫为主,主要表现为活动障碍、单侧肢体瘫痪等,对患者的身心健康和生活质量均造成了严重的负面影响。对中风偏瘫患者实施康复护理有利于改善患者病情、促进患者康复[3~4]。本研究旨在探讨针灸联合康复训练治疗脑卒中偏瘫的临床效果。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取2021年1月~2023年1月我院收治的40例脑卒中偏瘫患者为研究对象,随机分为对照组和观察组,每组各20例。对照组男9例,女11例;年龄42~82岁,平均年龄(69.10±2.10)岁;缺血性脑卒中12例,出血性脑卒中8例。观察组男10例,女10例;年龄46~80岁,平均年龄(69.08±2.11)岁;缺血性脑卒中13例,出血性脑卒中7例。两组一般资料比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:脑卒中发病时间<3个月;可接受康复训练;符合针灸适应证。

排除标准:体征不稳定;存在器质性病变;颅脑外伤。

1.2 方法

1.2.1 对照组予以康复训练治疗

(1)保持正确的体位。急性期患者病情较重,应在床上静养,使四肢处于正确的姿势,避免发生肢体畸形。平躺时,肩部要略微往上提,手臂略向外旋转,手肘和手腕都要伸展,手掌朝上,五指张开,整个上肢放在枕头上。骨盆和髋部向前挺直,大腿略微向里收紧,在患者的大腿外侧放置垫子,防止下肢外旋。为了防止伸展肌抽筋,指导患者膝盖略微前倾、弯曲,脚趾弯曲,脚趾朝上。由于长期躺在床上容易造成压疮等并发症,故护理人员应指导患者交替使用健侧卧位和患侧卧位。健侧卧位时,应将枕头置于患者的胸部,使患者的肩部向前伸展,手肘伸直,腕关节伸展于枕头上,手腕不可下垂,拇指与剩余四指用布卷或纸卷分开;患腿弯曲,尽可能使脚踝保持90°,健肢自然放置。患者侧躺时,肩膀向前伸展,防止被压迫或向后收缩,手肘伸展,前臂向后旋转,五指伸展,手掌向上;将健腿屈曲前伸,身体在前面,患腿在后面,膝盖微微弯曲,尽可能保持脚踝90°,以达到功能状态。定时翻身,2 h/次。

(2)推拿。推拿要轻柔、缓慢、有节奏地进行,力度适中,不能使用剧烈的手法,对紧张的肌肉(如上肢屈肌)进行按摩,以使其得到松弛;对于肌张力较小的患者,如上肢伸肌,可以进行推拿、揉捏,同时还可以通过循经点穴提高治疗效果。

(3)肢体被动运动。患者因昏迷或其他原因几天内无法自主活动时,应每天进行2次被动运动,直到主动运动恢复为止。动作顺序是从大关节向小关节牵拉和伸展肌肉、肌腱和周围组织。要多进行与挛缩倾向相反的运动,如肩外展、外旋、前臂旋后、踝背伸、指节等。被动的动作可以和按摩交替进行,也可以与按摩一起进行。

(4)系统功能训练。急性期正确摆放患者的肢体,并进行按摩、神经肌肉治疗仪的治疗、被动关节活动度训练、关节挤压等,然后进行左右翻身、上下肢控制能力锻炼。指导患者在床上做卧床运动,如向侧翻身、独立翻身、床上桥式、床上四点半跪等。指导患者使用单坐式坐姿:进行坐姿到站姿的锻炼、平衡的锻炼、走路和爬楼梯的锻炼等。

(5)日常生活能力训练。如投球、拨珠、套圈、搭积木、抓木钉等,引导患者穿脱衣服、吃饭、如厕、洗澡、洗浴、刷牙、洗脸等,2次/d,每次30 min。指导吞咽障碍患者进食和进行吞咽功能锻炼、对有语言障碍者进行语言培训等。

1.2.2 观察组予以针灸联合康复训练治疗

采用头针与体针相结合的手法,头针取患肢头运动区+感觉区(焦氏头针取穴法),选择1.5寸针,采用传统的消毒、平针,入针后迅速转动,10 min/次。体针取患侧:肩三针、臂臑、曲池、手三里、外关、合谷、环跳、风市、足三里、三阴交、太冲等穴位,用直针,取气后用电针器,30 Hz,30 min后将针头拔出,然后进行与对照组一致的全面康复训练。疗程:1周5次,每次30 min,持续治疗4周。

1.3 观察指标

(1)比较两组治疗效果:痊愈为NIHSS评分降低90%以上;显著进步为NIHSS评分降低46%以上;进步为NIHSS降低18%以上;无改变为NNIHSS评分降低17%以下。总有效=痊愈+显著进步。(2)比较两组功能恢复情况:采用上田敏量表评估患者肢体功能,分为0~12级,级数越高肢体功能恢复越好;采用日常生活活动(ADL)评分评估患者生活能力,0~24分为完全依赖,25~45分为重度依赖,50~70分为中度依赖,75~95分为轻度依赖,96分及以上为独立。(3)比较两组临床症状评分:分数越低,恢复效果越好。(4)比较两组神经功能:采用NIHSS量表评估患者神经功能,分值为0~42分,分数越高表示患者神经功能缺损越严重。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS 18.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料用比率表示,采用χ2检验;P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

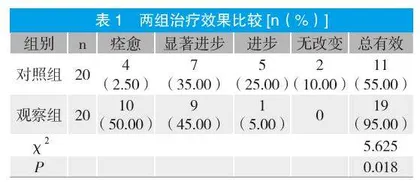

2.1 两组治疗效果比较

观察组治疗总有效率显著高于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 两组功能恢复情况比较

观察组ADL评分、上田敏肢体功能评级均显著高于对照组(P<0.05)。见表2。

2.3 两组临床症状评分比较

观察组头晕头痛、肢体麻木和口眼歪斜,临床症状评分均显著低于对照组(P<0.05)。见表3。

2.4 两组神经功能比较

治疗前,两组神经功能比较无显著性差异(P>0.05);治疗后,观察组NIHSS评分显著低于对照组(P<0.05)。见表4。

3讨论

脑卒中是一种以脑缺血、出血为主的脑血管病变,具有很高的发病率,是临床上最常见的一种疾病。病情发作往往很突然,患者死亡率很高,如果及时治疗可以控制,但是在恢复的过程中,也会出现不同程度的神经功能问题[5]。偏瘫是一种最常见的神经功能障碍,它会造成肢体功能障碍、肌力损伤,从而影响日常生活,对患者的生活造成很大不便,预后有很大影响[6]。目前,临床上治疗中风偏瘫最常用的方法是康复疗法,它可以帮助患者肢体功能和生活能力得到一定的恢复,但是日常生活能力和肢体功能的锻炼并不能达到理想的康复效果。

康复疗法是一种现代医疗方法,近年来,随着中医理论与技术的进步,中医在临床上的应用越来越受到重视。在中医里,卒中被称作“中风”,是一种单独的疾病,而中风后的偏瘫也是“中风”的一种,它的病因与阴阳失调、气血亏损、气血运行不畅、血瘀不通等原因造成[7]。针灸是一种独特的疗法,可以根据患者症状来选择不同的穴位,通过不同的方法进行针刺,从而促进不同穴位和部位的血液流通,达到活血通络的目的,同时还可以调整人体五脏六腑的阴阳,同时也可以刺激中枢神经系统释放神经肽和神经递质,重塑大脑皮层的功能,从而提高神经功能。本研究结果表明,观察组治疗总有效率显著高于对照组,ADL评分、肢体功能评级6~12级占比均显著高于对照组(P<0.05);观察组临床症状评分、NIHSS评分显著低于对照组(P<0.05)。针灸能改善中风偏瘫患者的康复疗效、改善患者的预后,主要是因为针灸具有疏通经络、祛邪扶正、行气祛邪、调节脏腑功能,头针能改善局部血液循环,改善脑组织血氧不足,同时还能缓解局部肌肉痉挛。此外,针灸还可以刺激偏瘫患者的运动和知觉,帮助患者恢复正常的功能。多次针灸可激发大脑高级运动中心的亢奋,从而加快反射弧的恢复和重建;在康复训练中,可以利用针灸刺激人体的反射功能,调整中枢神经系统的兴奋性,提高大脑皮质功能的重构概率,使患肢恢复主动运动,增强患者的协调性。针灸可以刺激下肢周围神经,增强中枢神经与周围神经的联系,有助于恢复瘫痪的四肢肌肉的紧张程度。在治疗中风偏瘫患者时,配合针灸和康复训练,可以达到协同效应,提高治疗效果。

综上所述,针灸联合康复训练治疗脑卒中偏瘫的效果显著,有助于修复患者受损神经,改善患者临床症状和肢体功能。

参考文献

[1] 亢春雷.针灸推拿结合康复疗法治疗对脑卒中偏瘫患者神经运动功能康复的影响[J].大医生,2023,8(2):139-141.

[2] 张兆辰,孔庆磊,郭少勇.通督调神针灸法联合运动想象康复疗法治疗脑卒中偏瘫临床观察[J].实用中医药杂志,2022,38(12):2182-2184.

[3] 张婷.康复训练配合针灸和中药贴敷治疗脑卒中偏瘫患者的临床疗效[J].大医生,2022,7(23):120-123.

[4] 王志强,史俊,吴乐.评价银杏二萜内酯葡胺注射液联合针灸治疗脑卒中偏瘫的效果观察[J].内蒙古中医药,2022,41(9):101-102.

[5] 张磊,张静莎.中医针灸联合康复训练治疗脑卒中偏瘫的研究进展[J].内蒙古中医药,2022,41(5):148-149.

[6] 武云云.祛痰通窍方结合针灸推拿辅治脑卒中偏瘫疗效观察[J].实用中医药杂志,2022,38(4):628-630.

[7] 郑琳.针灸配合康复训练对脑卒中偏瘫的临床疗效观察[J].中国实用医药,2021,16(34):156-158.