风险防范护理模式在儿科护理中的应用效果分析

作者: 李贞林

摘要:目的 分析风险防范护理模式在儿科护理中的应用效果。方法 选取2021年1月~2022年1月我院收治的80例患儿为研究对象,随机分为对照组和观察组各40例。对照组予以传统护理,观察组予以风险防范护理模式,比较两组护理质量、护理不良事件发生情况和护理满意度。结果 观察组护理操作熟练度评分、病房管理评分和基础护理质量评分均显著高于对照组(P<0.05);观察组护理不良事件发生率显著低于对照组(P<0.05);观察组护理总满意率显著高于对照组(P<0.05)。结论 风险防范护理模式在儿科护理中的应用效果较好,有利于改善护理质量,降低护理不良事件发生率,且患儿及家属护理满意度较高。

关键词:儿科护理;护理模式;护理风险;护理质量

风险防范护理模式是一种以预防和控制潜在风险为主要目标的护理模式,可促使护理人员进行持续性教育和培训,提高护理人员对风险因素的认识和处理能力。儿科护理是一项充满挑战和责任的工作,旨在保障患儿的安全和康复[1]。护理人员不仅需要具备专业的技能和知识,且能够及时和有效地应对各种风险。本研究旨在探讨风险防范护理模式在儿科护理中的应用效果。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取2021年1月~2022年1月我院收治的80例患儿为研究对象,随机分为对照组和观察组各40例。对照组男22例,女18例;年龄1~14岁,平均年龄(5.42±1.37)岁;病程3 d~2个月,平均病程(1.58±0.31)年;体重9~51 kg,平均体重(33.67±1.74) kg。观察组男21例,女19例;年龄1~14岁,平均年龄(5.38±1.49)岁;病程5 d~3个月,平均病程(1.59±0.34)年;体重11~47 kg,平均体重(31.52+1.76) kg。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组接受传统护理

护理人员收集患儿的信息,包括年龄、病程和病情等,并为患儿及家长提供健康教育,详细说明疾病相关的知识和治疗须知,提高患儿的治疗遵从性,从而降低风险事件的发生。

1.2.2 观察组接受风险防范护理干预

(1)护理风险识别:针对儿科中常见的复杂风险来源,如家属对治疗护理不了解、用药和输液错误、护理过程中的沟通不足和不规范的护理操作等,护理人员需要总结护理工作中常见的不良事件,并找出主要的风险类型,制定初始的风险防范措施。

(2)风险防范式护理:根据识别的风险种类和特征制定适应的护理方案,将其打印成护理流程表,发给患儿及家属,并严格按照护理流程表进行护理。在护理过程中,需要及时调整护理方案,并优化工作安排以灵活应对各种情况。科室负责风险管理,并监督护理工作的实施情况,为护理人员提供必要的指导。同时,科室还需向家属强调注意事项,提高其警觉性,确保患儿能在出现问题时得到及时处理。

(3)针对风险防范的心理护理:护理人员需要重视患儿的心理状况,通过安抚其情绪,建立良好的护患关系,提高治疗的依从性。

1.3 观察指标

(1)比较两组护理质量:包括护理操作熟练度、病房管理评分以及基础护理质量评分,总分为100分,得分越高表示护理质量越高。

(2)比较两组护理不良事件发生率。

(3)比较两组护理满意度:包括非常满意、满意、一般、不满意和非常不满意。通过非常满意和满意计算总满意度。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS22.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

2.1 两组护理质量评分比较

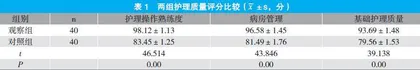

观察组护理操作熟练度评分、病房管理评分和基础护理质量评分均显著高于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 两组护理不良事件发生情况比较

观察组护理不良事件发生率为2.50%,显著低于对照组的17.50%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组护理满意度比较

观察组护理总满意率为97.50%,显著高于对照组的70.00%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3讨论

风险防范式护理主要是指护理人员通过识别、评估和控制可能的风险,避免和减少患儿在医疗护理中可能遭受的损害,提高整体护理质量,为患儿提供全方位优质护理。作为近年来在护理领域逐渐受到重视的模式,风险防范护理模式主要是通过提前识别和处理可能的风险因素,以防止或减少患者的不良反应和并发症,其实质是在患者护理的早期阶段,将预防措施融入到护理计划中,从而避免或减少不必要的护理风险,保障患儿安全,改善护理质量[2]。在临床实践中,风险防范护理模式已经在许多领域得到了应用,包括但不限于老年护理、手术护理、重症护理等。在这些领域,医护人员通过提前识别患者可能出现的风险,比如术后感染、褥疮、跌倒等,进而对其进行有针对性的护理干预,有效防止或减少不良事件的发生。风险防范式护理还可以促进护理人员和患儿家属之间的沟通合作,儿科患儿护理除了需要护理人员的专业知识和技能,还需要家属的积极参与和配合[3~4]。护理人员还可以与家属交流患儿的护理计划和风险情况,提供相关的健康教育和指导,帮助家属能够更好的了解和参与到患儿护理过程当中,共同努力降低患儿在医疗护理当中的风险和危害。

在儿科护理中,应用风险防范护理模式必须充分考虑到儿童的成长和发展过程。儿童的生理和心理状况会随着年龄的增长发生显著的变化,因此需根据患儿的发展阶段来精细化调整风险防范护理模式。学龄前儿童处于身体和认知发展的早期阶段[5~6],护理过程中需要特别关注以下方面。

第一,安全的环境。学龄前儿童通常对周围的世界充满好奇心,但缺乏对潜在危险的认识。因此,护理环境必须特别关注儿童的安全,包括防止摔倒、保护电源插座和远离有毒物质等措施。

第二,饮食和营养。学龄前儿童的饮食和营养对于生长和发育至关重要。护理人员需要提供健康均衡的饮食,并监测儿童的生长曲线,确保他们正常增长。

儿科护理具有特殊性,患儿父母是护理过程的重要参与者,在患儿护理过程中起着关键的作用。因此,风险防范护理模式在儿科护理中的应用还需充分考虑到父母的角色,引导其参与到风险识别和预防的过程中。风险防范护理模式对儿科患儿和护理工作的影响机制是多方面的。其一,该模式通过提升护士的风险意识和敏感性,使其能够更早地识别和评估潜在的风险因素。其二,该模式促进了团队协作和沟通,使各个环节的护理人员能够更好地协同工作,减少信息传递和执行中的差错[7]。其三,风险防范护理模式强调家属的参与和教育,使得其能够更好地理解和配合护理措施,进而提高整体护理质量[8]。

本研究结果表明,观察组护理操作熟练度评分、病房管理评分和基础护理质量评分均显著高于对照组(P<0.05);观察组护理不良事件发生率显著低于对照组(P<0.05);观察组护理总满意率显著高于对照组(P<0.05)。表明风险防范护理模式是一种可行且有效的方法,可帮助护理人员更好地管理和控制患儿护理过程中的风险,减少风险事件发生,有助于护理团队及时满足患儿需求,提高护理质量。与相关研究结果相似。[9]

综上所述,风险防范护理模式在儿科护理中的应用效果较好,有利于改善护理质量,降低护理不良事件发生率,且患儿及家属护理满意度较高。

参考文献

[1]张霞.风险防范护理模式在儿科护理中的应用效果分析[J].中国社区医师,2022,38(22):139-141.

[2]陈涪容.利用新型护理管理模式 防范护理风险[J].中国医药指南,2008,6(24):52-53.

[3]顾利燕.安全管理模式在新生儿病房护理风险防范中的应用[J].淮海医药,2013,31(4):358-359.

[4]刘媛媛.儿科护理管理中的风险防范方式及施行意义探究[J].中国继续医学教育,2018,10(1):137-139.

[5]钟晓莉,李华.风险防范护理在儿科的应用效果[J].中国继续医学教育,2019,11(16):196-198.

[6]冯少馨,陈丽娟,游少珺,等.风险防范护理模式在脑卒中患儿下肢深静脉血栓形成中的应用[J].齐鲁护理杂志,2021,27(15):17-19.

[7]王京,顾玲燕,王婷婷.风险防范护理在儿科急诊输液中的应用[J].齐鲁护理杂志,2021,27(7):134-136.

[8]吴燕妮,邓媚,张琴.主动防范风险护理程序对小儿重症肺炎患儿护理安全质量的影响[J].护理实践与研究,2020,17(14):96-98.

[9]宋晓燕.风险防范式护理在儿科安全管理中的应用分析[J].成都医学院学报,2021,16(2):194-196,202.