替罗非班联合多巴酚丁胺治疗急性心肌梗死合并心力衰竭的效果

作者: 张海涛 陶涛

【关键词】 急性心肌梗死;心力衰竭;替罗非班;多巴酚丁胺

中图分类号 R542.22 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2024)01-23-04

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)处理不当或未能得到及时有效的救治是导致AMI 合并心力衰竭(heart failure,HF)的主要原因。约40% 的AMI 患者伴有HF,且与未合并HF 的AMI患者相比,其死亡率高出7 倍以上,已对其生命安全造成严重威胁[1-2]。目前针对AMI 合并HF 患者尚无统一特效治疗方案,仅通过药物治疗延缓疾病的进展速度。多巴酚丁胺是临床上使用较为广泛的一类抗心力衰竭药物,可促进心肌收缩,改善患者的心功能,且短期内用药量较小,安全性较高,但仍有部分患者的病情无法得到明显缓解[3]。替罗非班是一种非肽类血小板表面糖蛋白Ⅱ b/ Ⅲ a 受体抑制剂,具有改善血液供应的作用[4]。本研究通过临床对比实验,探讨多巴酚丁胺联合替罗非班治疗AMI 合并HF 患者的效果。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2022 年1 月- 2023 年1 月,武威市人民医院就诊的AMI 合并HF 患者96 例,在组间基线资料均衡可比的原则上,根据随机数字表法分为观察组和对照组,每组各48 例。纳入标准:均明确诊断为AMI 合并HF,诊断标准参照《急性ST 段抬高心肌梗死诊断和治疗指南》[5] 和《中国心力衰竭治疗指南2018》[6];入院前无抗血小板等药物治疗史;病程不超过1 个月;临床资料完整。排除标准:哺乳期或妊娠期妇女;合并其他类型心血管疾病者;伴有严重脏器功能障碍者;对本研究用药过敏者;合并精神疾病和恶性肿瘤者;依从性不佳者;同时参与其他临床研究者。本研究经武威市人民医院医学伦理委员会审批;患者均自愿签署知情同意书。

观察组男性33 例,女性15 例,年龄48~80 岁,平均63.42±4.41 岁;发病至入院时间为5~16h,平均10.04±2.45h;心功能分级:Ⅰ级7 例,Ⅱ级15例,Ⅲ级20 例,Ⅳ级6 例;梗死部位:前壁心肌梗死18 例,后壁心肌梗死20 例,下壁心肌梗死10 例。对照组中,男性34 例,女性14 例,年龄49~80 岁,平均63.72±4.29 岁;发病至入院时间为6~16h,平均9.97±2.75h;心功能分级:Ⅰ级6 例,Ⅱ级16 例,Ⅲ级18 例,Ⅳ级8 例;梗死部位:前壁心肌梗死15 例,后壁心肌梗死22 例,下壁心肌梗死11 例。两组患者上述基线资料差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组 患者予多巴酚丁胺(海南普利制药股份有限公司, 国药准字H20237022, 规格:40ml ∶ 500mg(按C18H23NO3 计))静脉滴注治疗,滴注速度设置为2.5~ 10μg/(kg·min),持续治疗36h。

1.2.2 观察组 在对照组基础上联合应用替罗非班( 杭州中美华东制药有限公司, 国药准字H20060265,规格:5mg(以替罗非班计)静脉滴注治疗,初始滴注速度设置为0.4μg/(kg·min),滴注0.5h 后,将滴速调整为0.1μg/(kg·min),持续治疗36 h。

1.3 观察指标

(1)临床疗效:参照文献[7] 制定疗效评定标准,其中,显效:经治疗后,患者心力衰竭基本控制,且心功能提高超2 级;有效:患者经治疗后,其心功能提高1 级,但不足2 级;无效:经治疗后,心功能无明显改善,提高不足1 级,甚至恶化。治疗有效率(%)=(显效+ 有效)例数/ 观察例数×100%。

(2)血清学细胞因子水平:分别于治疗前、后抽取两组患者的空腹外周静脉血5ml 用,经离心处理后,保留上层血清,并保存至冰箱中待统一检测。采用微粒子免疫法进行测定血清肌钙蛋白Ⅰ (cTnⅠ),采用免疫荧光法进行检测血清脑钠肽(BNP)水平,检测试剂盒均购自上海卡努生物功科技有限公司,所有检测操作均符合试剂盒说明书规范。

(3)心室重构指标:分别于治疗前、后采取美国Philips ie33 彩色多普勒超声诊断仪(配置X3-1 矩阵探头,频率1-3MHz),指导患者取左侧卧位,将探头放在心尖部,将配置的Qlab 3DQ Advanced 定量分析软件启动,测量并记录下左室重构指数(LVRI)和左心室心肌质量(LVM)。

(4)不良反应发生率:不良反应包括患者治疗后3 个月内再发心肌梗死、恶性心律失常、心源性休克等心血管不良事件,不良反应发生率(%)= 发生不良反应例数/ 观察例数×100%。

1.4 数据分析方法

选用SPSS 20.0 软件进行数据统计学分析,计量资料以“±s”表示,组间均数比较采用t 检验;计数资料组间率比较采用χ2 检验。P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较

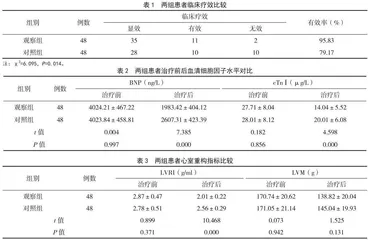

观察组患者治疗有效率为95.83%(46/50),对照组患者治疗有效率为79.17%(38/48),差异有统计学意义(P <0.05),见表1。

2.2 两组患者治疗前后血清细胞因子水平比较

治疗前,两组患者血清BNP、cTnⅠ水平差异无统计学意义(P >0.05)。治疗后,两组患者的BNP、cTnⅠ水平均较治疗前下降,且观察组患者的血清BNP、cTnⅠ水平低于对照组,差异有统计学意义(P <0.05),见表2。

2.3 两组患者治疗前后心室重构指标比较

治疗前,两组患者LVRI、LVM 水平差异无统计学意义(P >0.05)。治疗后,两组患者的LVRI、LVM 水平均较治疗前下降,且观察组患者的LVRI 水平低于对照组,差异有统计学意义(P <0.05),而两组的LVM 水平差异仍无统计学意义(P >0.05),见表3。

2.4 两组患者不良反应发生率比较

观察组患者不良反应发生率为2.08%(1/48),对照组为14.58%(7/48),但组间差异无统计学意义(P >0.05),见表4。

3 讨论

HF 和AMI 的病理变化过程较为相似,均与炎性反应、神经内分泌和动脉粥样硬化等因素有关[8]。AMI 并发HF 的病理机制较为复杂,随着AMI 发病过程中心脏结构和血流动力学的异常改变均会对心力衰竭的病情进展造成不良影响。在AMI 并发HF 的过程中,伴随着大量氧自由基的生成和氧化应激失衡的发生,会加快患者的病情恶化速度。在临床治疗此类患者的过程中,不仅要尽可能地降低心肌耗氧,减轻心肌负荷,同时还需最大限度保护心肌细胞。

多巴酚丁胺是临床治疗心力衰竭的常用药物,可通过促进心肌收缩来纠正心力衰竭,同时还可通过扩张外周血管来减少心肌耗氧,起到缓解病情,促进心功能恢复的作用。此外,抗血小板聚集也是临床治疗AMI 或HF 的常用手段,替罗非班作为一种应用较为广泛的抗血小板聚集药物治疗心绞痛,可通过结合Ⅱb/ Ⅲ a 与凝血因子来有效阻断血小板凝集,起到抗凝作用。替罗非班的使用可有效降解患者体内已存在的血栓,起到保护微血管,降低心血管栓塞发生风险的作用[9]。本研究中观察组患者的治疗效果较对照组明显提高,这表明多巴酚丁胺联合替罗非班可有效延缓心衰的进展速度,促进患者心功能的提高,与刘闯等[10] 研究结论相符。

BNP 是临床用于评价心功能疾病状态的有效参考指标,具有较高的客观性和优势性,且操作简便。cTnⅠ则对心肌损伤的评价具有较高的参考价值,cTnⅠ水平在患者发病早期便会出现一定改变,且持续时间较长,具有较高的心肌特异性,可辅助临床对患者的危险情况进行分级,评估其不良预后的风险。本研究结果显示,观察组患者治疗后的BNP、cTnⅠ水平均较对照组偏低,表明在多巴酚丁胺的基础上加用替罗非班可更好地保护心肌功能,减轻损伤。此外,观察组患者发生不良心血管事件的风险更小,提示此种联合治疗方案具有较高的安全性。

AMI 的发生会导致肾素- 血管紧张素- 醛固酮系统被激活,进而使其血流动力学发生明显改变,导致其左室容量和压力增加,左室扩张,使其死亡风险明显增加。LVRI、LVM 是评估心室重构情况的有效指标,当心肌梗死并发心力衰竭时,其水平将明显升高。本研究中发现, 经治疗后,两组患者的LVRI 和LVM 水平均明显降低,其中观察组患者的LVRI 改善效果明显优于对照组,这表明两种治疗方案均可有效改善患者的心室重构,其中联合治疗方案的改善效果更佳。这可能是因为多巴酚丁胺的基础上加用替罗非班可进一步改善心肌的缺血状态,促进受损细胞、室壁张力的恢复,进而起到优化心功能,改善心室重构的治疗效果。

综上所述,替罗非班联合多巴酚丁胺治疗方案可作为临床治疗AMI 合并HF 患者的优选方案,可有效改善患者的心功能,调节血清细胞因子水平,且安全性较高。本研究纳入患者较少,且均源于本院区,结论的可推广性不强,仍需进一步的多中心、扩大化研究提高结论准确性。