基于BCW理论的早期连续康复护理在脑卒中偏瘫患者中的应用

作者: 曹亚萍 杨秀兰 贠双林 王建华

【摘要】 目的 研究基于BCW理论的早期连续康复护理对脑卒中偏瘫患者肢体康复及自我效能的影响。方法 选取唐山市某三甲医院脑卒中住院患者71例,按照组间基线资料均衡可比原则分为对照组35例和观察组36例。对照组实施常规护理,观察组实施基于BCW理论的早期连续康复护理。干预前和出院3个月,采用运动功能量表(FMA)和自我效能量表(GSES)比较干预前和出院3个月两组患者的肢体运动能力和自我效能的高低。结果 护理干预前,两组患者FMA总分、上肢功能评分、下肢功能评分及自我效能评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);出院3个月后,两组患者FMA总分、上肢功能评分、下肢功能评分及自我效能评分均明显升高,且组间比较,观察组高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论 对脑卒中偏瘫患者采用基于BCW理论的早期连续康复护理可有效改善脑卒中偏瘫患者的肢体运动功能及自我效能。

【关键词】 BCW理论;脑卒中;偏瘫;早期连续康复护理

中图分类号 R473.5 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2023)11--05

脑卒中作为常见的脑血管疾病,具有高发病率、高致残率、高死亡率等特点,中国每年新发脑卒中约200万人,其中70%~80%留有不同程度的功能障碍,是脑卒中疾病最常见的后遗症[1]。数据显示,2005-2019年我国脑卒中的伤残率虽有所下降,但仍远高于英国、美国等发达国家同期水平[2],严重影响患者的日常生活,增加家庭及社会负担,故如何降低脑卒中患者伤残率,改善其运动功能是目前医学界关注的问题。由于大多数偏瘫患者对康复的了解较少[3],加之康复效果显现较慢,使得患者自我效能感较差,然而,目前国内外已有许多自我效能的临床实践研究,证明了自我效能的提高可有效改善患者康复的意愿[4]及各项功能状态[5-6]。此外,Michie等于2011年提出了较为完善的行为改变轮理论(behaviour change wheel, BCW)[7],该理论可以帮助干预者从能力(C)、机会(O)、动机(M) 3 方面综合设计干预方案,方案干预的最终目的是促进患者的行为改变。目前已应用于疾病预防、促进健康及自我管理等领域,均取得显著效果[8-11]。因此,本研究采用基于BCW理论的早期连续康复护理,旨在有效提高脑卒中偏瘫患者的自我效能,进而达到强化干预效果的目的,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2021年10月至2022年7月在唐山某三甲医院住院治疗且符合纳入排除标准的脑卒中偏瘫患者74例作为研究对象,按照组间年龄、文化程度、性别、婚姻状况、疾病类型、照顾者等指标匹配均衡的原则分为观察组和对照组,各37例。干预过程中观察组脱落1例(转院),对照组脱落2例(收取最后一次资料时失访),最终71例患者完成本次研究。观察组年龄33~73岁,平均年龄56.69±10.733岁;女14例,男22例;文化程度:小学及以下4例,初中22例,高中及以上10例;婚姻状况:单身8例,已婚28例;疾病类型:脑梗死30例,脑出血6例;是否患有慢性病:有慢性病者30例,无慢性病者6例;照顾者:配偶21例,子女15例。对照组年龄33~79岁,平均年龄59.57±10.132岁;女12例,男23例;文化程度:小学及以下6例,初中18例,高中及以上11例;婚姻状况:单身7例,已婚28例;疾病类型:脑梗死26例,脑出血9例;是否患有慢性病:有慢性病32例,无慢性病者3例;照顾者:配偶25例,子女10例。两组患者上述资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。该研究获得医学伦理委员会审核通过。

纳入标准:①符合第四届全国脑血管病变会议通过的脑卒中诊断标准,并得到CT或MRI检查证实的脑卒中患者;②病程不超过3个月的首发偏瘫的患者;③意识清楚,能理解干预内容,达到配合标准的患者;④家属及患者都自愿参与本研究。排除标准:①存在严重精神疾病者;②患者存在严重器质性功能性病变;③肢体残缺或患者存在先天性疾病;④存在严重智力障碍无法配合的患者。脱落标准:①家属或患者未按照规定的康复计划对患者进行康复训练;②治疗过程中患者突发病情加重或者意外事件不能进行实验者;③实验过程中家属或患者主动退出者。

1.2 护理方法

两组患者基础治疗相同。具体护理方法如下:

1.2.1 对照组 给予常规护理:①医护人员对患者及家属进行常规科室环境介绍、心理护理、饮食护理、用药护理等事项。②指导患者进行常规康复护理:良肢体摆放、Bobath握手、床旁转移训练、站立训练。

1.2.2 观察组 在对照组的基础上实施基于BCW理论的早期连续康复护理干预方案,具体内容如下。

(1)组建多学科合作团队:团队成员共6人,包括病区护士长、脑卒中专科护士各2人,康复治疗师及研究生各1人。其中病区护士长负责保障干预内容质量的实施与把控;专科护士对脑卒中偏瘫患者的康复训练进行协助与监督;研究生负责查阅文献资料,制定及实施干预方案;康复治疗师负责评估患者肢体功能水平及指导患者康复训练,干预实施前对团队成员进行统一培训。

(2)激发康复动机,创造康复机会:入院第1天询问并分析患者行为特征、脑卒中与康复知识的了解程度,发放《脑卒中偏瘫患者护理康复手册》,评估患者对转介服务的需求,收集基线资料。结合主治医生的诊疗计划,入院48h内研究人员根据患者的具体情况结合基于BCW理论制定个体化干预内容。

(3)提高患者身体及心理的康复能力,强化康复动机,创造多方面疾病康复机会。

1)入院第2、3天:①疾病知识:根据对患者的评估,利用《脑卒中偏瘫患者护理康复手册》向患者进行针对性知识宣教。同时向患者及家属进行“持续康复训练促进脑功能恢复”的PPT讲解,强调持续康复的重要性。②心理护理:与患者及家属交流,解答问题,同时向患者及家属介绍康复成功的案例,并让康复初显成效的病友对患者进行鼓励,增强克服疾病的信心。③软瘫期康复训练:为患者及其家属提供软瘫期康复阶段的教学视频,指导患者及家属掌握以便于康复训练;a良肢位摆放:指导患者及家属摆放的方法并强调良肢位摆放应贯穿患者康复训练的整个时期。b被动训练:住院期间康复师及患者家属为患者进行被动训练,早、中、晚各1次;每次训练每个关节活动30次。c床上训练:翻身训练、坐卧位转换训练、躯干旋转训练、坐位平衡训练、桥式训练。训练后家属协助患者进行患侧肢体按摩,缓解肌肉张力。早、中、晚各1次,10min/次。④院内呼吸训练:a缩唇呼吸训练:指导患者根据病情选择坐位或站位,放松身体,训练时用鼻子吸气,保持嘴部紧闭,呼气时用嘴将气体缓慢呼出;b腹式呼吸训练:指导患者用鼻深吸气3~5s,屏息2s,用口呼气3~5s,即完成1次腹式呼吸,训练时指导患者健侧手放于腹部,感受吸气时腹部膨隆、呼气时有意识的缩回腹部。两项呼吸训练的吸气和呼气时间之比控制为1∶2~1∶3。呼吸频率控制在5~10次/min。根据患者的个人情况间断训练,每项呼吸训练20min/d。

2)入院第4、5天:①日常生活训练:擦桌子、转移物品、穿衣服、喝水、梳头、擦脸、如厕、捡豆子、系扣子、摆积木。引导患者每组训练从5min开始,逐渐增加到10min,根据自身情况进行调整,每天训练30min。此项训练贯穿整个康复过程。②肩关节护理:卧床时,注意不同的卧位都需采取肩关节良肢位摆放;坐位或者站位时,用护托支具托起患侧上肢;患者体位变换、轮椅转移时,禁止牵拉患侧肩关节。

3)入院第6、7天:①用药护理:嘱患者及其家属按时按量准确用药,观察药物的不良反应,个性化进行用药指导。②饮食护理:根据地域特点,向患者宣教少吃酸菜、油条、罐头之类的食物;低盐低脂低糖、高蛋白、高维生素清淡饮食;根据患者的行为特征及基础病,个性化向患者饮食宣教;戒烟酒。

4)出院前第2天:痉挛期康复训练:①上肢训练:Bobath握手法、诱导患者手指对碰、抗痉挛体位。早、中、晚各1次,20min/次。②下肢训练:仰卧位屈髋屈膝、伸髋伸膝;坐位屈膝伸膝;站位平衡训练、患侧下肢负重训练、双腿轮换负重站立、站位健侧腿迈步训练;床边踏步训练;适当距离步行训练、迈台阶训练。早、中、晚各1次,20min/次。

5)出院前1天:①转介服务:根据患者及家属意愿提供转介服务,并制定出院后随访安排,承诺定期对患者进行指导与监督。②知识与技能强化:采用角色扮演,患者扮演医护人员,医护人员扮演患者,进行疾病相关知识与康复技能宣教,对于宣教不到位之处进行针对性强化教育。同时,根据个人情况,将提前录制的康复视频,发送到患者个人微信。③复查流程指导:个性化向患者及家属讲解复查的流程、时间、地点与内容,向患者提供科室电话及医生坐诊表。

6)出院后1~3个月:①环境改造:建议患者家属在家中的床旁与厕所设置扶手、浴室铺防滑垫、准备防滑合脚的拖鞋,并保证患者活动区域灯光明亮。②康复训练:根据康复教学视频,住院期间制定的个体化干预内容及所学的康复知识技能持续康复训练;院外呼吸训练:抗阻腹式呼吸训练:仰卧位,脐部放重1kg物品进行腹式呼吸抗阻训练,物品重量每2日增加1次,逐渐增加至3kg,训练时长从5min开始,逐渐增加到10min,根据自身情况随时调整,每天训练20min。③创建微信群,搭建信息交流平台,团队成员在微信群内答疑解惑并推送疾病相关知识包括:疾病预防,饮食、运动、药物、情绪调整的护理,优秀的康复案例,每周3次;患者家属每周拍摄训练照片或视频在微信群中进行监督打卡,并观察有无动作错误的情况,与病友交流经验。④心理护理:积极调动患者周边可利用的资源,如亲人、同事、邻居等鼓励协助患者康复训练和日常交流活动;对于后期康复效果不明显的患者可能出现的焦虑抑郁心理,应鼓励患者与家属、病友沟通交流,缓解患者的情绪,并指导患者使用肢体残余功能完成生活自理。

1.3 评价指标

(1)运动能力:在干预前及出院3个月后,采用运动功能量表[12](fugl-meyer assessment,FMA)对两组患者运动能力进行评定。量表总分为100分,包含上肢和下肢两部分,其中上肢部分包括上肢、腕、手与协调能力4个方面,满分66分;下肢部分包括仰卧位、坐位、站位3个方面,满分34分。

(2)自我效能:在干预前及出院3个月后,采用自我效能量表[13](general self-efficacy scale,GSES)对两组患者自我效能进行评定。量表总分40分,共10个项目,涉及个体遇到挫折或困难时的自信心,采用李克特4点量表形式计分,各条目均为1~4分,“完全不正确”计1分,“有点正确”计2分,“多数正确”计3分,“完全正确”计4分。

1.4 数据分析方法

采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,计量资料的统计描述采用“均数±标准差”的形式表示,组间均数比较采用独立样本t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

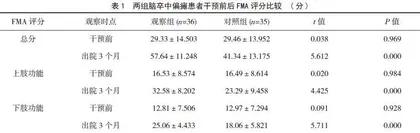

2.1 两组患者FMA评分比较

护理干预前,两组患者FMA总分及上肢功能、下肢功能维度评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);出院3个月后,两组患者FMA总分及两个维度评分均明显升高,但组间比较观察组患者均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者GSES评分比较