护理风险管理对急诊抢救呼吸衰竭行高流量吸氧患者的应用效果

作者: 秦瑶

【摘要】 目的 分析呼吸衰竭患者行高流量吸氧抢救治疗期间的常见护理风险,观察护理风险管理的实施效果。方法 选取医院急诊科2020年1月- 2021年12月收治的90例急性呼吸衰竭患者,其中2021年1-12月入院的45患者为观察组,根据组间年龄、性别均衡可比的原则选择2020年1-12月入院的45例患者为对照组。两组患者均接受高流量吸氧治疗与基础护理,对照组不对护理风险做特殊干预,观察组则实施护理风险管理。对比两组患者的护理效果。结果 采取风险管理方案干预后,观察组患者不良反应的发生率为2.22%,低于对照组的17.78%,差异有统计学意义(P<0.05);观察组患者的血气分析各指标均优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);观察组的护理满意度高于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05)。结论 在应用高流量吸氧抢救呼吸衰竭患者的过程中,加强呼吸风险管理,有助于降低呼吸抑制、氧中毒等危害,改善患者的血气分析指标。

【关键词】 呼吸衰竭;高流量吸氧;急诊护理;风险管理

中图分类号 R473.5 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2022)11--03

呼吸衰竭(respiratory failure,RF)是多种原因引起的通气、换气功能障碍,RF与呼吸道病变、肺血管疾病等有关,除原发病相关病症外,RF患者的主要表现为呼吸急促、呼吸困难[1]。RF患者的抢救需要兼顾原发病的治疗与缺氧、二氧化碳潴留等病症的改善,积极治疗原发病,排除患者病情进展的各种诱发因素,发病早期给予高流量吸氧治疗,能够纠正患者的不良状态,保障抢救治疗的效果。但高流量吸氧也伴随着风险,如呼吸道气体流速增加引起的呼吸道干燥、分泌物滞留等问题,血液中氧含量过高导致的氧中毒等,均会严重影响RF患者的抢救效果。针对高流量吸氧的各种风险,临床护士有必要加强风险管理,通过恰当的护理措施以及管理思路,减少呼吸抑制、氧中毒等不良事件的发生。本研究对急诊抢救呼吸衰竭行高流量吸氧患者实施风险管理,探讨其临床应用价值,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

以医院急诊科2020年1月至2021年12月收治的90例呼吸衰竭患者纳入研究对象。纳入标准:①符合RF的诊断标准;②早期行高流量吸氧治疗。排除标准:①有意识障碍、精神疾病者;②合并其他重症疾病者。选取2021年1-12月入院的45患者为观察组,根据组间年龄、性别均衡可比的原则选择2020年1-12月入院的45例患者为对照组。观察组中男26例,女19例;年龄53.81±4.62岁。对照组中男27例,女18例;年龄54.02±4.75岁。研究经医院伦理委员会审批通过,且患者均自愿参与,签署知情同意书。

1.2 干预方法

两组患者均接受高流量吸氧治疗与基础护理,具体内容如下:①鼻导管的选择与吸氧治疗的效果有一定的关联,在给予高流量吸氧治疗前,对患者的鼻孔内径进行测定,并根据测定结果选择规格合适的鼻导管,一般选取标准为小于内径50%的最大号;②抢救治疗期间,密切留意患者的病情变化,重点关注血气分析、呼吸频率等相关指标水平的异动以及异常精神状况,根据体征监测数据评估高流量吸氧方案是否恰当,必要时调整设备参数;③气道的湿化情况与输送气体的温度会对患者气道的纤毛运动以及主观感受产生影响,护理期间,安排专人对设备的运行情况进行管理,及时掌握患者的主观感受,必要时进行调整温度、添加灭菌用水。

1.2.1 对照组 护理期间,该组不对护理风险做特殊干预,仅按常规要求防范相关并发症,并在出现氧中毒、呼吸抑制等情况后及时进行抢救。

1.2.2 观察组 则实施科室自拟的风险管理方案,该方案由科室医护人员结合既往RF患者高流量吸氧的护理经验与部分文献报道的信息自行制定。设计管理措施期间,对临床报道的高流量吸氧相关不良事件进行回顾,探讨了其主要诱因,并将其作为风险管理的重要参考。风险管理的具体内容如下:

(1)以既往护理风险事件的综合分析结果为依据,罗列各类与高流量吸氧有关的危险因素,从设备管理、人员操作、护理制度等多个维度进行分析,明确风险管理的重点。

(2)设备管理方面:完善高流量吸氧相关器械、设备的管理制度,开始使用设备前,安排专业技术人员对设备状态进行详细检查,并规范记录检查结果,日常管理期间,加强设备的维护与保养,定期进行全面检查。

(3)患者自身层面:从各种护理风险的主要诱因出发,明确氧中毒、呼吸抑制等并发症的高发人群,完善个体护理评估方案,加强高风险患者的并发症防范工作。

(4)人员操作层面:从治疗前、治疗中、治疗后3个阶段的抢救流程以及具体的操作要求等出发,合理设计操作技能的培训方案,定期对护士的业务能力进行测评,确保科室内所有护士能够熟练完成高流量吸氧的操作流程,减少护士的操作风险。

(5)明确吸氧治疗期间的各注意事项,以及突发情况的应对策略,围绕护士的应急能力进行培训,提高护士处理呼吸抑制、氧中毒等事件的能力,避免因为慌乱而出现不当抢救行为。

(6)制度层面:对吸氧治疗相关并发症防范的职责进行明确,将治疗期间生命体征的监测与规范记录等工作情况与护士的绩效挂钩,提高患者对风险评估、防范措施积极应用的重视程度。

1.3 观察指标

(1)不良反应发生率:包括出现呼吸抑制、氧中毒等不良事件的发生率。

(2)血气分析指标:主要指标为动脉血二氧化碳分压(PaCO2)、动脉血氧分压(PaO2)、碱剩余(BE)。

(3)护理满意度:采用科室自拟问卷,调查患者对护理服务的满意程度。

1.4 统计学方法

采用SPSS 25.0软件进行数据处理。计量资料用“±s”表示,组间均数比较采用t校验;计数资料计算百分率,组间百分率比较采用χ2校验。P<0.05时差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者不良反应发生情况

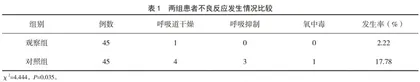

采取风险管理方案干预后,观察组患者不良反应发生率为2.22%,明显低于对照组的17.78%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组患者血气分析指标比较

采取风险管理方案干预后,观察组患者的PaCO2、PaO2、BE指标均优于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 两组患者护理满意度比较

采取风险管理方案干预后,观察组的护理满意度高于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

3 讨论

氧气治疗是通过各种途径向人体输送含氧气体的一种治疗技术,在降低呼吸功、纠正组织缺氧以及减少心肌做功等方面有着重要的临床价值。目前,氧气治疗的适应证主要为呼吸窘迫、呼吸骤停、严重创伤等,根据输送气体流量的数值差异,给氧方式被划分为低流量、高流量以及储存式,不同流量给氧方式对应的装置、治疗方法等存在一定的差异。高流量氧疗是在解决了加温、湿化问题的基础上发展起来的新型氧疗方法,主要通过鼻导管提供稳定的空氧混合气体。临床实践证明,高流量吸氧具有以下特征:①从21%~100%,能够精确控制输送气体中的氧气浓度;②借助湿化水罐提供的支持,装置能够将输送气体的温度控制在31℃~37℃,并稳定地实现气体湿化,达到最佳湿度,减少湿化不充分引起的气道损伤;③产生持续气道正压通气样效应,且随着流量的增加,效应的作用水平也会出现相应的提升;④周期性冲刷患者的鼻咽部,为机体提供新鲜的气体储存。与常规的无创通气治疗相比,两种氧疗方法虽然都能够对通气障碍患者起到治疗效果,但高流量氧疗在患者耐受情况以及治疗期间的舒适度等方面具有一定的优势。

对呼吸衰竭患者而言,早期实施高流量吸氧治疗有一定的可行性,做好抢救治疗期间的护理配合,患者能够获得良好的预后。但该氧疗方式也存在弊端,即治疗过程伴随着呼吸抑制、氧中毒等风险[2-3]。分析各类不良事件的主要诱因,结合患者的病历资料、生命体征监测数据等信息,评估个体面临的主要风险,实施差异化护理,是降低护理风险的主要路径。从风险管理的视角出发,高流量吸氧过程伴随着多种风险,设备运行状态与参数的调整,护士操作过程的规范性,护理风险应对相关管理制度的建设,都可能影响到护士对氧中毒、肺不张等危害防范的态度以及各项防范措施的执行情况[4]。在已有经验的基础上,分析风险管理的短板,逐步完善高流量吸氧治疗的风险控制方案,既能够为护士的日常工作提供依据,又能够有效保障患者治疗的安全性。

本研究的重点是探讨氧疗过程的各类风险,完善科室的风险管理方案。在制定风险管理措施前,组织科室护士整理近3年收治患者中与高流量吸氧不良事件有关的病例资料,从中筛选出与此次研究主题相符合的病例,分析各病例出现不良事件的原因,并对分析结果进行简单统计。根据分析结果发现,抢救过程的风险主要来源于4个层面,即患者层面、设备层面、护士层面以及管理层面。设备层面,设备日常维护相关制度的执行未引起足够重视,技术人员未定期对高流量吸氧相关设备的状态进行检查,可能会增加设备调试时间,对抢救治疗的进度与效率造成负面影响。患者层面,受原发病以及患者自身条件等因素的作用,部分患者的并发症风险偏高,若仍然采取常规的风险防范策略,容易出现纰漏。护士层面,基础业务能力以及突发情况的应变能力是急诊科护士需要具备的基本素养,在高负荷工作状态与精神压力等多项因素的叠加作用下,部分业务不熟练的护士可能出现操作不当,诱发不良事件。管理层面,护士职责的明确化与并发症防范相关管理制度的规范化,有助于提升护士对不良事件的重视程度。风险管理方案的实施结果表明,观察组的血气分析指标明显优于对照组,相关并发症的发生率明显低于对照组,强化风险管理,对保障高流量吸氧的效果以及患者的安全有重要价值。

综上所述,在应用高流量吸氧抢救RF患者的过程中,加强呼吸风险管理,有助于降低不良反应风险,改善患者的血气分析指标。

4 参考文献

[1] 王莉,乔南,蔡婷婷.风险护理管理小组在AECOPD合并呼吸衰竭机械通气患者中的应用观察[J].河南医学研究,2021,30(32):6112-6115.

[2] 周丽娟,陈舒婷,区月媚.侧向旋转吸痰护理对重症肺心病合并Ⅱ型呼吸衰竭患者呼吸机相关性肺炎(VAP)风险的影响[J].医学食疗与健康,2021,19(16):128-129.

[3] 岳彩茹,姚茜,张兵兵.改良预警评分联合风险护理在呼吸衰竭患者不良事件预防中的应用[J].实用中西医结合临床,2020,20(10):132-133.

[4] 张永识.风险预警制度指导的预见性护理在ICU急性呼吸衰竭患者中的应用效果[J].中国误诊学杂志,2020,15(1):42-44.

[2022-03-24收稿]