一起副溶血性弧菌引起的食源性疾病暴发事件流行病学调查分析

作者: 张立军 王华丽 刘广凤 徐爱民

摘 要:目的:对一起食堂发生的副溶血性弧菌食源性疾病暴发事件进行流行病学调查,查找可疑食物、污染来源及致病因子,为预防此类事件提供依据。方法:采用现场流行病学调查、病例对照研究、实验室检测等方法,分析事件原因,提出对策建议。结果:此次事件共发病17例(5.86%),最短潜伏期

6 h,最长潜伏期为30 h,平均潜伏期21 h。病例对照分析显示凉拌海带丝为可疑食物(OR=33.46,95%CI:3.92~285.5)。5名病例粪便和8月5日留样食物凉拌海带丝中副溶血性弧菌阳性,凉拌海带丝毒力基因阳性(tlh+、drh-、tdh+)。调查发现蒸煮后的海带与大虾共用了砧板和盛放器具。结论:该事件是一起由食用被副溶血性弧菌感染的凉拌海带丝引起的食源性疾病暴发事件。建议餐饮单位规范食品制作,防止交叉污染,有关部门加强监管,落实食品安全措施。

关键词:食源性疾病暴发事件;副溶血性弧菌;流行病学;食品安全

Epidemiological Investigation and Analysis of A Foodborne Illness Outbreak Caused by Vibrio parahaemolyticus

ZHANG Lijun, WANG Huali, LIU Guangfeng*, XU Aimin

(Dongying Center for Disease Control and Prevention, Dongying 257000, China)

Abstract: Objective: An epidemiological investigation was carried out on a foodborne illness outbreak caused by Vibrio parahaemolyticus in a canteen to find suspected food, sources of contamination and pathogenic factors, hoping to provide basis for prevention of such incidents. Method: Field epidemiological investigation, case-control study, laboratory testing and other methods were used to analyze the cause of the incident, and countermeasures and suggestions were put forward. Result: Total 17 cases (5.86%), of the shortest incubation period 6 h, the longest incubation period 30 h, and the average incubation period was

21 h. Case control analysis showed that seaweed salad was suspected food (OR=33.46, 95%CI: 3.92~285.5). Vibrio parahaemolyticus and virulence genes (tlh+, drh-, tdh+) in the stool of 5 cases and the food samples kept on August 5 were positive in kelp fila salad. The investigation found that boiled kelp and prawns shared cutting boards and storage utensils. Conclusion: The incident is a foodborne illness outbreak caused by consumption of seaweed filaments in salad infected with Vibrio parahaemolyticus. It is recommended that catering units standardize food preparation to prevent cross-contamination, and relevant departments should strengthen supervision and implement food safety measures.

Keywords: foodborne illness; Vibrio parahaemolyticus; epidemiology; food safety

食源性疾病是指食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性等疾病,其中细菌等致病微生物是致病的最主要因素。食源性疾病对人体健康和经济社会发展造成了较大负担。世界卫生组织和多国政府都已将食源性疾病列入优先解决的公共卫生问题。2011—2020年,我国共20多万人罹患食源性疾病[1]。需要通过开展食源性疾病暴发事件流行病学调查,掌握食源性疾病高危食品类型和危险因素,为政府制定和调整食源性疾病防控策略和食品安全事故的监管策略提供科学依据。2024年8月6日21时,某区疾控机构接到辖区人民医院报告,陆续接诊

9名疑似食源性疾病病人,均为Y单位集训就餐人员。为查明事件原因,本文开展了流行病学调查,以期为避免同类事件发生提供参考。

1 对象与方法

1.1 病例定义

本次调查中,疑似病例为2024年8月5—7日在Y单位食堂就餐后,24 h之内出现腹泻(>3次)、腹痛、呕吐(>1次)症状之一者。

1.2 病例搜索

通过搜索食源性疾病监测报告系统,查看培训签到表、请假缺勤记录、电话核实、与单位负责人对接等方式搜索病例。

1.3 流行病学调查

1.3.1 个案调查

使用个案调查表对患者进行调查,收集患者基本信息、共同就餐史、发病情况、临床表现和就餐情况、地点等信息,分析可疑餐次。

1.3.2 病例对照研究

病例组为所有的患者,对照组为参加集训并在Y单位食堂就餐的未发病人员,收集调查对象8月

5日晚餐就餐情况,分析可疑食物。

1.4 食品卫生学调查

现场查看Y单位食堂和对相关人员询问,了解食堂的环境状况、食品原料来源、贮存情况、加工操作过程、餐具器具清洗消毒情况、食品留样以及食堂工作人员健康状况等。

1.5 样本采集和检测

采集患者呕吐物、粪便标本、食品留样样本和可疑加工环境样本,将其送至实验室进行副溶血性弧菌、志贺氏菌、沙门菌、蜡样芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌和致泻性大肠杆菌检验。

2 结果与分析

2.1 基本情况

Y单位共计235人参加集训,Y单位食堂以自助餐形式提供三餐饮食,每餐有290人集中就餐。2024年8月6日00:30开始陆续有集训人员出现腹痛、腹泻、呕吐等症状。截至2024年8月7日00:30,共有17人发病,罹患率为5.86%(17/290)。其中

13人在门诊输液治疗,4人住院观察,无重症及死亡患者。

2.2 临床症状

此次调查共搜索到17例病例,其中疑似病例12例,确诊病例5例。病例的病症以腹泻88.24%(15/17)、腹痛70.59%(12/17)、呕吐76.47%(13/17)和发热47.06%(8/17)为主。

2.3 流行病学调查

2.3.1 时间分布

流行病学曲线提示点源暴露,实验室结果支持8月5日晚餐(18:30)为暴露餐次。调查结果发现,首发病例发病时间为8月6日00:30,最短潜伏期6 h,末例病例发病时间为7日00:30,最长潜伏期为30 h,平均潜伏期21 h。

2.3.2 空间分布

17例病例均为集训人员,8月3日晚至7日食宿均在Y单位,无外出就餐史。

2.3.3 人群分布

男性9例,女性8例,年龄22~49岁,其中20~29岁7人,30~39岁6人,40~49岁4人。

2.3.4 可疑食品分析

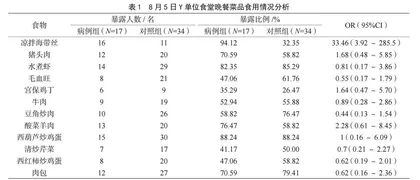

为查找可疑食品,开展了病例对照研究,病例组为17例病例,对照组为一起参加集训并在Y单位食堂就餐的34名未发病人员,调查他们8月

5日的晚餐情况。结果发现凉拌海带丝为可疑食物(OR=33.46,95%CI:3.92~285.5),见表1。

2.4 卫生学调查

食堂工作人员近期健康状况均为正常,无因病请假情况。该食堂用水为市政管道自来水,无自备水源。Y单位食堂刀具、器具、砧板生熟未区分,冰箱内食材未按照标识进行分类存放,凉菜间未落实消毒,食堂操作间卫生状况较差。该食堂提供一日三餐,供餐时间为早餐(6:30—7:30)、午餐(11:30—12:30)、晚餐(18:30—19:30)。该食堂8月5日上午采购活虾和鲜海带,一同放入冰箱冷藏。当日两种食物在制作过程中共用一个砧板和器具,存在交叉污染。海带丝拌好后,转盘未冷藏,室温下放置,当日白天气温高达32 ℃。

2.5 实验室检测结果

采集病例生物样本、8月5日晚至6日四餐食品留样样本、Y单位食堂凉菜间环境标本等共84份,送往实验室进行检测。病例样本均在用药后采集。在病人粪便样本中检测出副溶血性弧菌,8月5日晚餐凉拌海带丝副溶血性弧菌阳性、毒力基因阳性(tlh+、

drh-、tdh+),见表2。

3 结论与讨论

综合流行病学和卫生学调查、患者临床表现和实验室检测结果,判定此次事件是一起由副溶血性弧菌污染凉拌海带丝引起的食源性疾病暴发事件,暴露餐次为8月5日晚餐,暴露食品为凉拌海带丝,可疑致病因子是副溶血性弧菌。副溶血性弧菌常见于水产品及沿海环境中,因食用海产品导致的副溶血性弧菌食源性疾病暴发事件一直在我国沿海地区居高不下,由副溶血弧菌直接或交叉污染引起的海产品食源性疾病是我国不可忽视的食品安全问题[2-4]。餐饮业违规操作是造成本次食源性疾病暴发事件的主要原因。涉案食堂环境卫生状况差,刀具、器具、砧板生熟未区分,功能区混乱,从业人员流动性强且食品安全意识薄弱[5]。对此,餐饮部门要加强自身管理,做到分区操作,刀具、砧板和生熟容器不混用,冰箱内的食材按标识存放,共用器具需要严格消毒,防止交叉污染[6]。每年5—10月是副溶血性弧菌导致的食源性疾病发病高峰[7]。此次事件发生在8月初,提示在疾病高发前期,各地特别是沿海地区,应针对性加强宣传培训,增强消费者和餐饮从业人员食品安全意识,同时有关部门应加强监管,落实食品安全措施,以降低食源性疾病暴发风险。

参考文献

[1]夏琳琳,邱爽,王若彤,等.2011—2020年中国食源性疾病暴发的时空趋势[J].卫生研究,2023,52(2):226-231.

[2]李红秋,贾华云,赵帅,等.2021年中国大陆食源性疾病暴发监测资料分析[J].中国食品卫生杂志,2022,34(4):

816-821.

[3]李红秋,郭云昌,刘志涛,等.2022年中国大陆食源性疾病暴发监测资料分析[J].中国食品卫生杂志,2024,36(8):

962-967.

[4]王晓,江玲玲,俞沈彧,等.一起婚宴引起的副溶血性弧菌食源性疾病暴发事件调查[J].中国食品卫生杂志,2024,36(4):491-495.

[5]孙健,张强,陈凤萍,等.一起副溶血性弧菌食物中毒事件溯源调查[J].中国预防医学杂志,2021,22(3):238-240.

[6]吴丽珠,高红梅,杨洋,等.一起副溶血性弧菌所致食源性疾病暴发的流行病学调查[J].上海预防医学,2022,34(6):587-590.

[7]刁文丽,王凯琳,宋蕴奇,等.辽宁省2014—2019年副溶血性弧菌感染状况及其流行病学特征分析[J].中国食品卫生杂志,2021,33(3):308-312.