近红外光谱法在食品营养成分检测中的应用研究

作者: 高浩 高媛惠 薛颖

摘 要:随着食品行业的快速发展,消费者对食品营养成分的关注度日益提升,精准检测食品营养成分愈发重要。但传统检测手段常面临操作复杂、耗时久等问题,难以满足当下高效检测需求。近红外光谱法因具备检测速度快、能同时分析多种成分且对样品无损等优势,逐渐被应用于食品营养成分检测领域,但其在应用过程中易受环境、样品特性及仪器等因素的干扰,影响检测效果。基于此,本文分析了近红外光谱法在食品营养成分检测中的应用,探讨近红外光谱法检测的影响因素,并提出了相应的控制举措,以期保障食品营养成分检测质量。

关键词:近红外光谱法;食品营养成分检测;应用;影响因素

Research on the Application of Near-Infrared Spectroscopy in the Detection of Food Nutrients

GAO Hao, GAO Yuanhui, XUE Ying

(Taiyuan Customs Technical Center, Taiyuan 030021, China)

Abstract: With the rapid development of the food industry, consumers’ attention to the nutritional content of food is increasing day by day, and accurate detection of food nutritional content is becoming increasingly important. However, traditional detection methods often face problems such as complex operation and long time consumption, making it difficult to meet the current demand for efficient detection. Near infrared spectroscopy has gradually been applied in the field of food nutrition detection due to its advantages of fast detection speed, simultaneous analysis of multiple components, and non-destructive testing of samples. However, its application is affected by factors such as environment, sample characteristics, and instruments, which can affect the detection effect. Based on this, this article analyzes the application of near-infrared spectroscopy in the detection of food nutritional components, explores the influencing factors of near-infrared spectroscopy detection, and proposes corresponding control measures to ensure the quality of food nutritional component detection.

Keywords: near-infrared spectroscopy; food nutrient detection; application; influencing factors

随着生活水平的不断提高,消费者对食品的要求不再局限于口感与外观,对其营养成分的关注度开始持续攀升。这一转变促使食品营养成分检测成为保障食品安全与质量的关键环节。传统的食品营养成分检测方法虽然具有较高的准确性,但往往伴随着操作步骤烦琐、检测周期冗长等弊端,难以适应大规模快速检测的需求。近红外光谱法的出现为食品营养成分的检测带来了新的发展方向,其基于物质对近红外光的吸收特性,能够实现快速、无损、多组分同时检测,在食品行业中的应用前景极为广阔[1-2]。然而,近红外光谱法在实际应用时,检测结果易受多种因素的干扰。因此,深入探究近红外光谱法在食品营养成分检测中的应用具有极为重要的现实意义。

1 近红外光谱仪的种类与技术基础

1.1 近红外光谱仪的种类

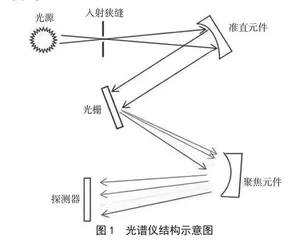

近红外光谱仪主要分为滤光片型、光栅色散型、傅里叶变换型等。滤光片型结构简单、成本较低,通过特定滤光片选择特定波长的近红外光进行检测,适用于对精度要求不高的快速筛查场景,如小型食品加工厂的初步检测。光栅色散型能提供较高分辨率的光谱,可精确分析不同波长的光吸收情况,适用于科研机构对食品营养成分较为深入细致的研究工作。傅里叶变换型具有高光通量、高信噪比等优点,在复杂食品体系检测中表现出色,如在多成分混合的酱料类食品营养成分检测时,能更精准地获取各成分的信息,被广泛应用于大型食品企业的质量控制环节以及专业检测实验室,光谱仪结构示意图见图1。

图1 光谱仪结构示意图

1.2 光谱采集技术

漫反射方式常用于固体食品样本,如谷物、水果等。当近红外光照射到样品表面时,光线在样品内部经过多次反射、折射和散射后重新射出,通过检测反射光获取光谱信息,这种方式能反映样品内部不同深度的营养成分分布情况[3]。透射方式则适用于液体或半透明的食品样品,如饮料、油脂等,光透过样品时因不同营养成分对光的吸收程度不同而产生光谱变化,可据此分析食品中营养成分的含量。光纤光谱采集技术利用光纤的柔韧性和传输性,能对难以直接接触或处于特殊环境中的食品进行检测,如实时监测发酵罐内食品在发酵过程中的营养成分动态变化,为精准控制发酵工艺提供数据支持。

1.3 光谱数据预处理方法

光谱数据预处理是提高检测准确性的关键步骤。平滑处理能有效降低光谱数据中的随机噪声干扰,通过对相邻数据点进行加权平均等算法,使光谱曲线更加平滑,便于后续分析。中心化处理则是将光谱数据的均值调整为零,这样可以消除因仪器或测量条件引起的基线漂移问题,让不同批次测量的数据能在同一基准上进行比较。归一化处理是把光谱数据的强度范围进行缩放,使其处于特定区间,例如将数据映射到0~1,有助于突出光谱特征之间的差异,在比较不同浓度或不同来源的食品样品光谱时,能更加精准地识别营养成分的微小变化,从而提高检测模型的可靠性和稳定性。

2 近红外光谱法在食品营养成分检测中的应用

2.1 近红外光谱法在碳水化合物检测中的应用

近红外光谱法在碳水化合物检测中具有显著优势,其能快速扫描食品样本,获取光谱数据,通过建立特定的数学模型,精准分析样本中碳水化合物的含量。如在谷物检测中,可对小麦、大米等中的淀粉含量进行快速测定。与传统化学检测方法相比,无须烦琐的样品前处理和长时间的化学反应过程,大大缩短了检测时间。在面包制作等食品加工行业,利用近红外光谱法可实时监控面团中碳水化合物的含量变化,以便及时调整配方与工艺,确保产品质量稳定。同时,近红外光谱法还可用于检测水果中的糖类物质,如苹果、葡萄中的果糖、蔗糖等含量,为水果的品质分级和加工利用提供有力依据,有效推动了碳水化合物检测在食品行业多领域的应用与发展。

2.2 近红外光谱法在蛋白质检测中的应用

近红外光谱法在蛋白质检测方面应用范围广。在乳制品行业,近红外光谱法可对牛奶、酸奶等乳制品中的蛋白质含量进行快速测定,无论是原料奶的验收,还是成品奶制品的质量监控,都能高效完成[4]。近红外光谱法的原理是基于蛋白质中含有的氨基、羧基等官能团对近红外光的吸收特性,通过采集光谱并分析处理,将光信号转化为蛋白质含量信息。在肉类食品检测中,能准确判断牛肉、猪肉等肉品的蛋白质含量,这对于评估肉品品质和营养价值极为关键[5]。与传统的凯氏定氮法相比,近红外光谱法避免了复杂的消解、蒸馏等烦琐操作,减少了化学试剂的使用,更加环保、便捷。而且,该方法可实现对大量样品的批量检测,适用于食品加工企业大规模生产过程中的质量控制环节,有力保障了含蛋白质食品的质量与安全。

2.3 近红外光谱法在脂肪检测中的应用

对于脂肪检测,近红外光谱法表现出良好的性能。在油脂加工行业,可用于检测各种植物油、动物油中的脂肪含量及脂肪酸组成成分。例如,在橄榄油生产过程中,能快速区分不同等级橄榄油的脂肪特征,保证产品符合相应标准。在坚果类食品检测中,如杏仁、核桃等,通过近红外光谱分析可以准确得到坚果类食品的脂肪含量数据,有助于坚果产品的加工调配与质量把控[6]。近红外光谱法检测脂肪的优势在于非破坏性,样品无须经过复杂的提取分离过程,完整的样品即可进行检测,不仅节省了检测时间,还避免了因样品处理导致的误差。此外,近红外光谱法可结合化学计量学方法构建脂肪检测模型,不断提高检测的准确性和精度,为食品行业中脂肪相关产品的研发、生产和监管提供了可靠的技术支持。

3 近红外光谱法检测的影响因素

3.1 环境因素

环境因素对近红外光谱法检测有显著影响。温度变化会使仪器部件热胀冷缩,改变光路系统的稳定性,导致光谱采集出现偏差。例如,高温环境可能会使光学元件轻微变形,影响光的传播与聚焦。湿度则可能影响样品的含水量,间接改变其对近红外光的吸收特性,特别是对吸湿性强的食品样品[7]。此外,光照强度与环境中的电磁干扰也会干扰光谱信号,降低信噪比,使检测结果准确性下降。在强光环境下,杂散光可能混入检测光中,造成光谱数据异常,所以检测时需严格控制环境温湿度、避免强光直射与电磁干扰源,以确保检测精度。

3.2 样品特性因素

①样品的颗粒大小与均匀度会影响光的散射与反射,从而影响检测结果,不均匀的颗粒分布可能导致光谱采集出现波动,大颗粒样品可能因光散射过强而掩盖部分光谱信息。②样品的物理形态也会影响检测结果,液态样品与固态样品的分子排列和相互作用不同,对近红外光吸收表现有差异。③食品中成分的复杂程度也会影响检测结果,多种成分相互重叠吸收光谱会干扰目标营养成分的准确测定。综上,在检测前需针对样品特性进行适当处理或采用特殊算法来降低其对检测结果的影响。

3.3 仪器因素

仪器自身性能与状态对检测结果至关重要。光谱仪的波长范围与分辨率决定了其对不同营养成分光谱特征的分辨能力,若波长范围不足或分辨率低,可能遗漏关键的光谱信息,无法准确识别待测成分。光源的稳定性直接影响光强的一致性,不稳定的光源会使光谱强度产生波动,导致检测数据误差增大。探测器的灵敏度与噪声水平也会影响信号的采集质量,低灵敏度探测器可能无法捕捉微弱的光谱信号,而高噪声会干扰真实信号,所以需定期对仪器进行校准与维护,确保光源稳定、波长准确、探测器正常工作,保障检测数据的可靠性与精确性。

4 近红外光谱法检测的控制措施

4.1 环境控制

为保障近红外光谱检测结果的准确性,进行环境控制至关重要。需将检测环境的温度稳定在特定范围,一般为20~25 ℃,可借助空调系统调节,减少温度波动对仪器光学部件及样品的影响。湿度应保持在相对较低水平,一般为40%~60%,可使用除湿机避免湿度过高使样品受潮或仪器部件受潮损坏。检测室应进行遮光处理,安装避光窗帘阻挡外界强光,防止杂散光干扰光谱信号。同时,要远离大型电机、变压器等电磁干扰源,或采用屏蔽措施,确保电磁环境稳定,为近红外光谱仪的正常运行和精准检测创造良好条件。

4.2 样品处理

合适的样品处理有助于提升检测效果。针对固体样品,需进行粉碎、过筛等操作,使样品颗粒大小均匀,如将谷物样品粉碎至特定目数,保证光在样品中的散射和反射均匀稳定。对于液体样品,要充分混合均匀,防止分层或沉淀导致局部成分差异影响检测结果。对于成分复杂的样品,可采用化学分离、萃取等预处理方法,减少杂质对检测结果的干扰,但要确保处理过程不改变目标营养成分的结构与含量。此外,可通过添加内标物等方式校正样品处理过程中的误差,使样品在检测时能更好地呈现其真实营养成分信息。

4.3 仪器校准与维护

仪器的校准与维护是保障检测精度的关键。定期使用标准物质对近红外光谱仪进行校准,如含有已知浓度碳水化合物、蛋白质和脂肪的标准样品,依据其光谱特征调整仪器参数,确保波长准确性和光强稳定性。对仪器的光学部件,如透镜、光栅等定期进行清洁,防止灰尘和污渍影响光的传播与色散。检查光源的发光强度和稳定性,及时更换老化或不稳定的光源。对探测器进行性能检测和校准,降低噪声水平,提高信号采集的灵敏度。同时,建立仪器维护档案,记录校准、维护的时间、内容和结果,以便及时发现仪器潜在问题并进行处理,延长仪器使用寿命。

5 结语

在食品营养成分检测中,采用近红外光谱法能简化检测流程,提高检测效率。随着科技的持续进步,有望研发出更稳定精准、抗干扰性强的近红外光谱仪,数据处理技术也将更为智能高效,能更精准地解析复杂光谱信息,从而进一步提升检测的准确性与可靠性,在食品行业深度扎根,成为保障食品营养品质的核心力量。

参考文献

[1]李慧,顾洪涛,苏婷婷.近红外光谱技术用于快速检测藜麦营养成分的研究进展[J].农产品加工,2024(1):

93-97.

[2]李佳芮,钟元,李悦,等.基于PLSR的近红外光谱沼液主要营养成分实时在线检测方法研究[J].化学研究与应用,2023,35(5):1089-1094.

[3]韩亚芬,吴尘萱,吴海华,等.基于可见-近红外光谱技术的果蔬品质检测方法[J].农业工程,2024,14(1):

95-101.

[4]刘伯扬,赵三军,白鹏,等.基于近红外光谱模型转移的牛奶蛋白检测方法研究[J].食品安全质量检测学报,2024,15(3):148-154.

[5]肖洁.基于近红外光谱的肉类食品安全快速检测技术研究[J].实验与分析,2024,2(3):68-72.

[6]史谢飞.食品检测中近红外光谱分析技术的应用研究[J].当代化工研究,2024(4):124-126.

[7]张玥,王宗莹,勾越,等.近红外光谱分析在食品检测中的应用[J].中国食品工业,2024(5):77-79.