脱氧雪腐镰刀菌烯醇合成及降解研究进展

作者: 赵莉 张昊

摘 要:脱氧雪腐镰刀菌烯醇(Deoxynivalenol,DON)是一种主要污染小麦等禾谷类作物的霉菌毒素,具有较强的毒性,可通过食物链的富集作用对人和动物健康构成严重威胁。本文详细探讨了DON的分子结构、化学性质以及生物合成过程,分析了DON合成的影响因素和降解方法,并针对不同产品的DON污染问题提出相应的解决策略,旨在为有效预防和控制粮食中的DON污染提供理论支撑。

关键词:脱氧雪腐镰刀菌烯醇;真菌毒素;生物合成;降解

Research Progress on Biosynthesis and Degradation of Deoxynivalenol

ZHAO Li, ZHANG Hao*

(Product Quality Inspection and Testing Center of Luoyang, Luoyang 471000, China)

Abstract: Deoxynivalenol (DON) is a fungal toxin that mainly contaminates cereal crops such as wheat. It has strong toxicity and can pose a serious threat to human and animal health through its enrichment in the food chain. This article explores in detail the molecular structure, chemical properties, and biosynthesis process of DON, analyzes the influencing factors and degradation methods of DON synthesis, and proposes corresponding solutions for DON pollution in different products, aiming to provide theoretical support for effective prevention and control of DON pollution in food.

Keywords: deoxynivalenol; mycotoxin; biosynthesis; degradation

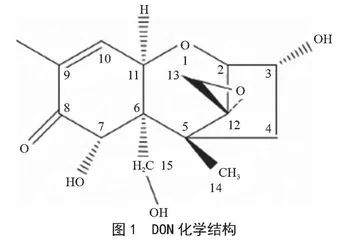

脱氧雪腐镰刀菌烯醇(Deoxynivalenol, DON)的主要产毒菌株是黄色镰刀菌(F. culmorum)以及禾谷镰刀菌(F. gramineaum)。20世纪70年代,日本学者在感染了赤霉病的大麦中发现了DON,并成功将其分离。DON化学结构见图1[1]。

DON结构复杂,具有很强的耐储藏能力,研究发现受DON污染的谷物在储存4年后仍保留有DON的毒性[2]。此外,DON毒素具有耐高温特性,能够耐受170~350 ℃的高温,这使得它在面包等食品的常规加工过程中难以被消除,从而在食品中残留量较高。同时,相关研究发现DON在镰刀菌素中的污染率和污染水平最高,其对粮食产业构成了严重威胁[3-4]。目前,DON的合成和降解机制是科研领域的热点,本文对现有的DON降解方法进行综述,旨在为今后有效防治粮食和饲料中DON的研究提供理论支撑。

1 DON合成的影响因素

在禾谷镰刀菌(F. gramineaum)的基因组中,有12~16个单端孢霉烯族毒素合酶基因参与了DON的生物合成酶促过程。其中,TRI5基因编码的单端孢霉烯合酶是这一合成途径的起始关键酶,其他相关基因围绕TRI5合酶基因聚集,形成一个25 kb的基因簇(详见图2)。DON的生物合成涉及一个复杂的代谢网络,需要相应的TRI基因编码的酶来实现,通过基因鉴定结合DON的化学结构和基因的遗传特性来分析单端孢霉烯族的生物合成过程,对于研究其生物降解机制和开发控制策略具有重要意义。

1.1 温度和湿度对DON合成的影响

在镰刀菌类真菌产生DON的过程中,环境因素尤其是温度和湿度对F. graminearum的感染和产毒量起着决定性的调控作用。研究发现F. graminearum在12 ℃时能繁殖并产生代谢毒素,而25 ℃为其最适生长和产毒温度,当环境温度高于37 ℃时,F. graminearum会停止合成DON[5]。在田间作物生长条件下,10~32 ℃被认为是F. graminearum生长和产毒的最适温度[6]。此外,不同来源的F. graminearum受湿度的影响不同,菌体生长的最适湿度在90.0%~99.5%[7]。

1.2 化学因素对DON合成的影响

化学因子对镰刀菌类真菌的生长以及产毒作用影响较大。例如,pH值、氮源、碳源、基质缓冲剂、杀菌剂以及无机盐离子、过氧化氢等,都可以通过真菌体内的信号通路调节DON的合成。蔗糖是F. graminearum唯一能够利用的碳源,因此在培养基中适量添加蔗糖可以促进菌体产生更多的DON。GARDINER等[8]发现F. graminearum以胺类物质作为氮源时,会诱导单端孢霉烯族毒素TRI合成基因的表达,硫酸胺会刺激DON的合成;而硝酸盐类物质则抑制DON的生物合成。此外,偏酸性的培养基质有利于F. graminearum合成DON[9];Mg2+能够显著抑制DON的生物合成[10]。这些化学因子的作用机制和调控效果对于控制和预防真菌毒素的产生具有重要的应用价值。

1.3 生物大分子对DON合成的影响

DON的生物合成由一系列TRI基因编码的生物酶有序催化完成。研究发现,核心基因簇TRI5区域包含了大部分主要的TRI基因,TRI5是DON合成的正调控因子,但在禾谷镰刀菌内存在与TRI5基因的靶RNA具有互补序列的反义RNA,可以抑制DON合成[11]。除了直接参与生物合成的酶,DON的合成过程还受到蛋白激酶和转录因子的间接调控。例如,生物体内参与丝裂原活化蛋白激酶(Mitogen-Activated Protein Kinase,MAPK)信号途径的3个激酶(FgOs4、FgOs5和FgOs2)的突变可以干扰TRI4和TRI6基因的转录,从而降低毒素产量;F. graminearum的转录辅助因子Swi6敲除突变体在精氨酸浓度为5.0 mmol·L-1时,未检测到DON物质的积累,而野生型菌株则可以检测到DON的存在,这一发现进一步证实了Swi6在DON的生物合成过程中发挥着重要的调控功能[12]。

2 DON毒素降解方法

2.1 DON物理降解方法

DON毒素的物理降解方法包括热处理、研磨去壳、电子辐射和无机吸附等。这些物理降解方法操作简单,且成本相对较低,在生产加工中被广泛应用。

2.1.1 热处理法

热处理法在降解DON毒素时,温度与降解效果呈正相关。不同温度的热处理对食物中DON含量的降低程度不同[13]。DON的结构和性质较为稳定,加热120 ℃不能破坏其结构,180 ℃时表现为中度稳定,但当温度升至210 ℃并持续加热30~40 min时,DON可以被完全降解。例如,在面包烤制过程中,面粉中的DON含量可下降24%~71%[14]。此外,炒、煎、烤和煨等热处理方式均可使DON部分降解。

2.1.2 研磨去壳法

湿磨法可以使农作物中的DON毒素溶解于浸液中,而不产生其他副产物,从而降低食物中DON含量。研究发现,通过清洗或漂洗被污染的小麦,可使其DON含量降低5.5%~19%[15]。此外,水解酶作用下的镰刀霉菌,能够穿透种皮并深入细胞直至胚乳,导致作物外壳受到严重污染[16]。对于感染了镰刀霉菌的大麦,去壳后的DON含量可减少30%,而去除35%的谷物组织后,DON含量可降低55%[17]。因此,对于带壳谷物,去壳法在去除DON方面比研磨法更为有效。

2.1.3 电子辐射法

使用低能或高能电子束射线辐照含有DON的溶液可以显著降低其浓度,不同浓度的DON在相同电子束射线剂量下,其降解效果存在差异。其中,高浓度DON在1~10 kGy辐照剂量下降解效果较好,而低浓度DON在10~20 kGy辐照剂量下降解效果更好[18]。国外在农业领域应用电子束辐照技术已有多年历史,技术已经十分成熟。相比之下,国内电子束辐照技术仍处于起步阶段,尚未完全成熟。

2.1.4 无机吸附法

无机吸附是一种常用的物理学方法,其中活性炭表现出较强的吸附能力,如1 g活性炭可吸附高达35.1 μmol的DON。且经过特定修饰处理后,吸附剂的吸附能力还可以得到显著提升[19]。然而,无机吸附法并不能彻底清除DON,尤其是高浓度DON,需要结合高温才能有效清除,但高温同时也会破坏食品中的营养成分。因此,在处理高浓度DON样品时,需要权衡无机吸附可能造成的营养流失、大量使用无机吸附剂所导致的能源消耗,以及可能引发的环境的二次污染问题。

2.1.5 光催化法

通过使用TiO2、BiVO4等比表面积较大的纳米光子晶体材料吸附目标物质,并在紫外光照射下进行催化,可以高效地降解DON。光催化不仅是一种环境友好型的方法,而且对农作物的营养成分几乎没有影响。

2.2 DON化学降解方法

2.2.1 氧化法

DON的生物活性可以通过氧化作用发生变化。例如,在常温下,NaClO能将DON降解为无毒的单一产物;在22 ℃下,2%的抗坏血酸处理小麦1 d能使小麦中DON含量减少50%。此外,利用化学试剂NaHSO4处理小麦制成的面粉时,1%的Na2S2O5饱和蒸汽处理15 min,可以使霉变小麦中的DON含量下降96%;DON在NaHSO3和Na2S2O5的作用下转化为DON的磺酸盐,其毒性弱于DON,但仍具有一定的毒害作用[20]。尽管化学试剂氧化法能使DON降解,但其降解产物仍具有毒性,且会增加处理成本,减少企业收益,因此在生产中不推荐使用这种方法。

2.2.2 糖基化法

参照植物的自然解毒机制,利用葡萄糖基转移酶将DON的C3位上的羟基糖基化,形成DON-葡萄糖苷(DON-3-glucoside),可以有效降低其毒性。MA等[21]通过农杆菌转化法将UDP-葡萄糖基转移酶基因片段导入拟南芥植株,成功提高了植株对DON的耐受性。研究发现,当270 μmol·L-1的DON和糖苷共同侵染细胞时,细胞未表现出任何毒性反应,这表明糖基化法是降解DON的一种安全有效的方法。

2.2.3 臭氧氧化法

DON毒素结构中的C9和C10位双键在光催化作用下易与臭氧结合,被氧化为酸、醛、酮等小分子。该反应受pH值的影响显著。例如,pH值为4~6时,降解效果最佳;pH值为7~8时,降解效果依赖于DON分子C8位的氧化状态;而当pH值高于9时,DON几乎不降解[10]。相较于干燥的臭氧气体,液态臭氧对DON的降解效果更好。但臭氧降解方法存在处理过程复杂、废气收集困难等问题,因此在生产实践中应用较少[22]。

2.2.4 其他化学降解法

关于碱液处理法,相关实验结果表明,pH值与DON的化学结构稳定性呈负相关。HUWIG等[19]通过使用NaHSO3处理DON发现,在特定条件下,DON可以转化成磺酸盐,而这种产物对猪无毒。此外,ClO2法是指二氧化氯水溶液在浓度为40 mg·L-1时,可明显抑制食品中禾谷镰刀菌的生长,从而有效减少DON含量。

2.3 DON生物降解方法

生物降解方法能够在温和的条件下有效降解DON毒素,同时对食品及其原料的外观和特性影响较小。目前,常用的DON生物降解技术包括微生物菌体吸附法和生物酶降解法。

2.3.1 微生物菌体吸附法

生产加工过程中,微生物菌体吸附是一种常用的去除产品中残留DON毒素的方法。细菌细胞壁具有特殊结构,通过非共价键的疏水作用能够使DON吸附在细菌细胞壁表面的碳原子上,实现微生物菌体对DON的有效吸附[23]。例如,深红类酵母(Rhodotorula rubra)、胶红类酵母(Rhodotorula mucilaginosa)、发酵地霉酵母(Geotrzchum fermentans)和美极梅奇酵母(Metschnikowia pulcherima)对DON的吸附率在44%~84.6%[24]。研究还发现,嗜热链球菌和肠球菌属对DON的吸附效果显著,其中嗜热链球菌的吸附率达到33%。