“双循环”背景下我国粮食企业储粮管理的优化研究

作者: 邵国珠

摘 要:在“双循环”这一新的发展理念下,我国粮食产业的发展迎来了重要时刻。在信息时代,粮食产业结构进一步得到有效完善和升级,粮食消费质量得到稳步提升,在内外循环的机制下促进了我国粮食企业进一步开放与发展。当然,我国粮食企业也面临多重压力,如盈利能力不强、生产能力薄弱,资源利用率不高、创新水平较低及储粮管理落后等。基于此,本文以储粮管理为切入点,分析“双循环”背景下我国粮食企业的发展,以供参考。

关键词:双循环;储粮管理;粮食流通;优化

Research on the Optimization of Grain Storage Management in China’s Grain Enterprises under the Background of “Double Circulation”

SHAO Guozhu

(Jilin Human Resources Technician College, Changchun 130000, China)

Abstract: Under the new development concept of “double circulation”, the development of China’s grain enterprises has ushered in an important moment. In the information age, the structure of grain industry has been further effectively improved and upgraded, and the quality of grain consumption has been steadily improved, which has promoted the further opening and development of China’s grain enterprises under the mechanism of internal and external circulation. Of course, China’s grain enterprises are also faced with multiple pressures, such as weak profitability, weak production capacity, low resource utilization rate, low innovation level and backward grain storage management. Based on this, this paper analyzes the development of China’s grain enterprises under the background of “double circulation” from the perspective of grain storage management for reference.

Keywords: double circulation; grain storage management; grain circulation; optimization

近几年,我国粮食产业发展总体保持在一个较为平稳的状态,连续年产总量大于6亿t,其中,2020年的粮食产量接近7亿t,谷物产量基本满足自给,达95%;2019年,我国粮食产业规模超过3万亿t。从中期以及长期发展的角度来看,我国在粮食产需方面依然保持一个略有缺口的状态。基于消费发展实际,粮食消费的结构在转型且呈加速状态。基于粮食产量要素利用率有待进一步提升;基于流通实际情况,我国粮食市场依然面临较大的风险,如供需问题、发展较缓以及流通衔接不畅等。从贸易的层面来分析,国际粮食市场风险较大,不确定因素较多。为了解决这些问题,本文尝试从“双循环”层面,着眼分析我国粮食企业的储粮管理的优化,旨在为我国粮食产业的发展提供一个创新策略。

1 “双循环”下我国粮食产业的发展机遇

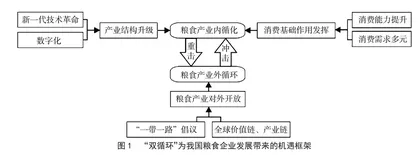

新时代背景下,我国粮食产业在“双循环”发展理念下遇到了重大的机遇,具体见图1。第1个机遇是新兴科学技术的快速发展,促使了粮食产业在结构转型升级上的快速发展。第2个机遇是消费水平提升以及多元化发展促使了粮食产业在消费层面的质量提升。第3个机遇是“一带一路”倡议的开展,使得全球的产业链以及价值链得到深度提升,形成新的开放机遇。第4个机遇是粮食产业内部与外部双循环机遇[1]。

1.1 粮食产业结构升级机遇

在双循环背景下,我国粮食产业在结构的转型升级上面临着巨大的机遇,新兴的技术有利于打破传统粮食产业发展的瓶颈,使生产经营的固有特性和价值产生环节等发生改变,消除产业内部相互间的明确界限。转基因育种、基因切割等最新的生物创新技术在粮食发展领域中的应用为粮食的收成及质量打下了基础。此外,利用数字化科技推动粮食的产业形态的变革,优化调整粮食产业价值链上下游的环节,促进其产业结构升级。

1.2 粮食产业消费提质机遇

粮食产业的消费水平也面临重大的机遇。目前,在以数字化技术为支撑的新型消费形态中,大多数消费者的意识和观念也从实物型向着服务型方向改变,消费的质量也不断提升。需求的个性化与多元化,让食品消费特点表现出营养化、特色化、订制化等特点,消费结构不断升级。在这种背景下,粮食产业也要顺势升级,以线上和线下相结合的方式满足广大消费者在粮食消费上的需求。这个过程不但可以促进粮食产业在结构上转型,还能够为其深入发展提供更加夯实的基础。此外,消费能力的持续提高,让粮食产业在消费方面有重大的发展机遇。基于农村巨大的人口数量,消费能力的持续提升所带来的消费影响是非常明显的,需要粮食产业在经营过程中不断地下沉渠道和重心,激活粮食消费活力。

1.3 粮食产业对外开放机遇

“一带一路”倡议的提出,让我国粮食产业真正地“走出去”,开放程度进一步拓展。①通过“一带一路”倡议相关的沿线国家在农业方面的合作,诸如农田联合投资、并购以及粮食流通合作等,提高我国在全球粮食贸易中的影响力。②通过与上述这些国家在粮食科技方面的深度合作,促进粮食结构与产业的快速升级与发展,使我国粮食企业的发展从低层次向中高层次发展,在全球粮食资源、粮食安全等方面的有效整合能力提升的同时,促进我国粮食企业与其他各国粮食企业在科技方面的深度合作与交流。

1.4 粮食产业内外循环互动机遇

“双循环”给我国粮食企业带来了内部与外部循环发展的动力。目前来看,粮食产业存在一个重要的问题——相对需求严重不足,这也是多个国家的粮食企业在全球贸易中博弈的主要特点,而我国粮食产业正在全球中扮演着重要的“供给—需求”的双重角色。当前,我国已经走入老龄化社会,跨入了中等收入的门槛,城镇化速度不断提升,各个方面的需求在升级与新增过程中,粮食产业所激增出的新需求有利于促进供给的优质化和国外优质的供给引进来。我国的粮食企业可以借助这次机遇,充分推动全球价值体系的重新构建,借助数字技术,促进结构转型,通过“走出去”带动我国粮食企业进一步发展。

2 “双循环”背景下我国粮食企业储粮管理的优化

2.1 打破垄断,公开竞争

传统的政策性储备业务往往由国有粮食企业承担,过度依靠政策导致企业自身持续发展能力薄弱,对我国粮食企业“走出去”产生了阻碍作用,也不利于国内粮食企业的公平和良性发展,长期而言亦不利于在国际粮食市场上确定我国粮食企业的重要地位[2]。因此,要改革这一传统的模式,统筹各方面的发展特点,稳步地推进我国国有粮食企业的改革,对国家在储粮方面的资格确定通过公开招标竞聘的方式进行,将国有企业、民营企业以及部分物流企业引进来,激发市场主体竞争意识,在健康的竞争环境下促进市场正常发展,推动我国粮食企业的良性和稳定发展,进一步减少政府负担,粮食竞价交易正常流程图见图2。

2.2 加强对粮食企业内部和外部的监管

(1)企业能够持续良性发展,必然有一个配套的、成熟的监督机制,对于粮食企业来说也是如此,应不断优化内部监管机制,引进外部的监管机制,推动内部与外部监管的结合。建议在企业内部设定监察部,对自身直接管辖的粮库进行监管的同时,还要开展不定期、不定点的多个区域监管活动,并将监管的结果汇总报给上级监管部门[3]。在落实各个工作流程的环节中,要对相应的岗位责任、范围、处罚类别等进行明确。企业通过定期开展一些培训、增加处罚力度、增加处罚、轮岗、检查以及举报等多个方式完善内部监管机制,充分体现内部监管的价值。

(2)对关键的业务环节进行控制。通过对关键的环节如粮食收购、出库以及费用补助等关键点的分析以及控制,对短板进行监督,不但可以让监督的成本下降,还可以让监督持续化和常态化。同时,建立对应的收款账户,构建粮食轮出的相关追踪系统,确定竞标合同实际落实情况。

(3)开启全面的预算监管控制模式。无论是大型的粮食企业,还是中小型粮食企业,财务是影响企业发展的极为重要因素,通过开启财务的全面监管控制模式,可以实现粮食在收购、贮存以及轮出等方面的费用合理的规划。从粮食贮存特殊性的层面来看,以预算规划为重点,加大储备资金的使用效率。

2.3 改善储备技术

目前,我国粮食企业储粮仓的类型有立筒、油罐、平房及圆桶等模式。其中,圆桶型仓的优点是单个的容积较大,占地面积比较适宜,机械程度比较高,成本低,内部与外部的热交换速度较慢;平房类型的仓库的优点是造价不高、高度高、防潮以及跨度高等;立筒类型的仓库的优势体现在机械自动化上,且占地面积不大,容积较大,密封效果好,作业的效率较高,流通成本比较低,粮食的损失率较低,然而自动分级能力、隔热能力等较弱,一般只能作周转用[4]。油罐型的仓库具有密闭性能好,自动化等优势。我国各个粮食企业应该结合这些不同类型的仓库,有效地整合仓库的性能,优化相互间的衔接作用,创新粮食储备技术,提升科技在粮食储备中的影响力。

2.4 构建信息化管理体系

在粮食的仓储管理上,我国粮食企业应该积极推动人工智能的布局,实现粮库系统智能化管理系统的全面覆盖,这些系统涵盖了对粮食的入库、粮食情况监测、粮食数量监测、气体调节以及智能通风等智能化系统。这样,企业可以利用这些人工智能系统实时掌握粮食情况、入库和出库情况以及仓储设备状态等。在信息化建设上,各个粮食企业应该积极在信息、视频监控、资金结清算等各个方面进行信息化建设。当前,针对此问题,软件开发公司研发出了多款系统,但管理系统之间互相无法联通,不能实现数据共享,导致效率低下。打破这种壁垒,使得这些操作软件系统关联,促进数据、过程、监管等的可溯源化,粮食企业综合信息监管系统见图3[5]。

最终目标是使我国粮食企业在发展过程中能够借助现代化网络技术在信息层面构建监控系统,通过对人力、财力以及物力等相关信息的整合,继而整理出相关的数据。智能信息操控系统便于我国粮食企业对不同地方的粮食在温度、水分、品种及价格等方面进行实时掌握。

2.5 构建现代化粮食物流体系

当前,我国在粮食流通领域方面的发展与西方发达国家相比,存在一定差距,还无法满足现代化粮食物流体系的构建要求。面对全球化粮食产业竞争不断白热化的局面,我国粮食企业要想提高自身的竞争力,构建现代化粮食物流体系是必经之路。利用新技术、新工艺以及新方案等建设各个粮食生产点、物流点、消费点及港口等,通过学术交流、研讨等方式促进我国粮食储备现代化物流体系的构建。结合当前我国粮食各个节点的实际情况与特点,布局相应的建设趋势。例如,粮食运输效率较高,相应的节点就要具备运输能力较强的道路网[6]。

3 结语

在双循环背景下,我国粮食企业面临着前所未有的重大发展机遇,包括结构升级、消费提质、对外开放以及内外循环互动等四大机遇。牢牢抓住这些机遇,对于提升我国粮食企业自身综合能力和“走出去”等都具有重要的促进作用。因此,提高我国粮食企业自身管理能力是前提条件。其中,储粮管理成为制约我国粮食企业发展的重要因素。因此,必须打破垄断,公开竞争、加强对粮食企业内部和外部的监管、改善储备技术、构建信息化管理体系以及构建现代化粮食物流体系,提升我国粮食企业的综合能力,保障粮食产业稳定持续发展,。

参考文献

[1]崔奇峰,王秀丽,钟钰,等.“十四五”时期我国粮食安全形势与战略思考[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2021,42(1):134-144.

[2]佟光霁,周伦政.双循环背景下我国粮食安全:现状、挑战及保障路径[J].学术交流,2021(1):97-108.

[3]亢霞,郝晓燕,袁舟航.回首“十三五”展望“十四五”我国粮食产业发展蹄疾步稳[J].中国粮食经济,2021(1):27-30.

[4]罗浩轩.跨国农业垄断公司对中国农业产业链的多维渗透及破解思路[J].西部论坛,2020,30(1):39-49.

[5]朱晶,李天祥,臧星月.高水平开放下我国粮食安全的非传统挑战及政策转型[J].农业经济问题,2021,42(1):27-40.

[6]刘慧,彭榴静,陈晓华.生产性服务资源环节偏好与制造业出口品国内增加值率[J].数量经济技术经济研究,2020,37(3):86-104.