基于微生物学的速食食品致病菌检验研究

作者: 李孟丽 别立静 闫闯闯 高桂琴

在微生物检测领域,传统培养方法虽然具有高度的可靠性,但通常需要花费较长的时间才能得到结果,在需要快速响应的食品工业领域逐渐暴露出弊端,因此需要寻求更快、更敏感的检测方法,以满足现代食品的安全需求。分子生物学技术已经被证明可以有效检测食品中的微生物污染,能够在数小时内精确识别和定量特定的病原体DNA,大大加快检测速度。尽管现有的微生物学检测技术已经取得了一定的进展,但仍面临检测限提高、假阳性结果减少以及操作过程简化等挑战。本文基于微生物学对速食食品中的致病菌检验进行了研究,以期为相关领域提供一定的理论支持和实践指导。

一、速食食品中致病菌简述

(一)致病菌种类与致病机理

速食食品中常见的致病菌有大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和李斯特菌。大肠杆菌特别是其毒株,以产生的Shiga毒素而臭名昭著,这种毒素能够抑制宿主细胞中的蛋白质合成,导致细胞功能丧失,从而引发严重的胃肠炎症,甚至造成肾脏损伤。沙门氏菌通过侵入性蛋白质,能够调控宿主细胞的信号传递路径,进入并破坏肠道上皮细胞,引发炎症反应。金黄色葡萄球菌的致病机理主要与其产生的肠毒素有关,这些毒素具有高度的热稳定性,普通的烹饪温度难以将其完全消灭。李斯特菌则通过其独特的侵入机制在宿主细胞内存活并繁殖,对免疫系统功能较弱的个体如老年人、孕妇,具有较大的健康风险。

(二)病原体在速食食品中的传播途径

原料污染是速食食品含有致病菌的主要原因。速食食品的原料多样,包括肉类、蔬菜、乳制品等,这些原料在采集、处理和运输过程中极易受到微生物污染。比如,肉类产品如果在屠宰或加工过程中接触到受污染的设备或水源,便可能携带沙门氏菌或大肠杆菌等病原体。蔬菜和水果则可能在生长、采摘或包装过程中,因接触受污染的土壤、水或操作人员而被污染。

另外,在速食食品生产线上,多种食品原料可能在相同的设备上进行加工,设备表面的不当清洁和消毒也会成为病原体传播的媒介。同时,人员操作也是重要的污染源,若操作人员的手部未经彻底洗净便处理食品,便可导致病原体从一个产品传播到另一个产品。即便是经过高温处理的食品,也可能在包装或最终装盘过程中遭受二次污染。

二、实验设计

本研究旨在通过综合应用微生物培养和分子生物学技术,精确检测速食食品中的致病菌。研究者先从市场购买多种速食食品样本,随机选取足够数量的样本进行预处理,包括样本的均质化处理,以确保致病菌能够从复杂的食品矩阵中有效释放。随后利用选择性培养基进行微生物分离,使用MacConkey培养基对肠杆菌科细菌进行筛查,使用MSA培养基对金黄色葡萄球菌进行筛选。接着在恒定的温度和时间条件下对每个样本进行孵化,以允许病原体生长和繁殖。孵化后,从每种培养基中挑选典型菌落进行形态学观察,并通过生化试验进行初步鉴定。最后采用分子生物学技术,如PCR和实时PCR分析,验证培养方法的初步鉴定结果,并进一步提高检测的灵敏度和准确度。

为保证实验数据的可靠性和重复性,每个实验都设置正常对照和负控制,同时重复实验至少3次,以评估结果的一致性和偏差。通过综合微生物培养与分子生物学方法的实验设计,系统评估和验证速食食品中致病菌的存在与丰度,从而为评估速食食品的安全性提供更全面的科学依据。

三、结果分析

(一)微生物的分离与鉴定结果

1.致病菌种类分离。通过MacConkey培养基和MSA培养基成功分离出即食面样本中的致病菌,分别是大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。这两种致病菌在食品安全监控中极为常见,大肠杆菌的存在往往指示食品处理过程中存在卫生问题,而金黄色葡萄球菌的检出则指示原料被污染或后续处理过程中出现交叉污染。冷冻比萨的样本中检出了沙门氏菌和李斯特菌,显示在食品加工、储存或配送过程中可能存在温度控制不当的问题。李斯特菌对低温环境有较强的适应性,常在冷藏食品中被发现。三明治样本中检出沙门氏菌、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,三者共同出现表明在处理多样原料时存在潜在风险。这是因为制作三明治时涉及多种原料,包括生菜、肉类、调味料等,且均需经手工组装,极易因操作不慎导致交叉污染。

通过这些分离和鉴定工作不仅可以识别出速食食品中存在的主要致病菌,还能进一步分析这些菌种在食品加工和储存过程中的传播途径,从而为制定有效的控制策略提供科学依据。

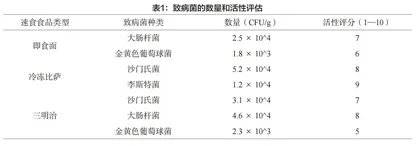

2.致病菌的数量和活性评估。不同速食食品样本中分离的致病菌数量(以CFU/g表示,CFU即菌落形成单位)及活性(以代谢活性指数表示)如表1所示。由表1可知,不同类型速食食品中致病菌的数量和活性存在显著差异,反映了食品类型和加工条件对病原体生长的影响。其中,即食面样本中大肠杆菌的数量较高,表明在其制作或包装过程中可能存在卫生管理问题;大肠杆菌的活性评分相对较高,说明这些菌株在产品中具有较强的生存能力和潜在的致病性。冷冻比萨中的沙门氏菌数量显著高于其他样本,这与原料的质量或冷链运输过程中的温度控制不当有关;李斯特菌在冷冻比萨中的活性评分最高,表明即使在低温条件下某些致病菌也能维持较高的代谢活性,增加了食品安全风险。三明治样本中,大肠杆菌的数量和活性均高于其他致病菌,这与三明治制作中多种原料的混合使用有关。

(二)分子生物学检测结果

各类速食食品样本中致病菌的PCR和qPCR检测结果如表2所示。由表2可知,即食面和三明治中的大肠杆菌数量特别突出,拷贝数远高于其他菌种,表明这些食品在处理和存储过程中可能存在较为严重的污染问题。大肠杆菌的存在表明可能存在Fecal Contamination,即食品在生产或加工过程中接触到了受粪便污染的环境或水源。沙门氏菌在冷冻比萨和三明治中的数量较高,显示这些食品在生产或后续处理过程中可能存在交叉污染问题。另外,金黄色葡萄球菌的nuc基因在所有样品中均被检出,尽管其数量比大肠杆菌和沙门氏菌低,但仍然说明了食品处理过程中个人卫生管理和原料质量控制的重要性。李斯特菌在冷冻比萨中被检出,表明即使在低温条件下该菌也能存活并繁殖,强调了冷链系统在食品安全管理中的重要作用。

四、讨论

(一)检测方法的敏感性与特异性

敏感性是指检测方法能够识别出目标致病菌的最低限度,特异性则指其在识别特定致病菌时不与非目标微生物产生交叉反应的能力,两者是确保致病菌检测结果准确性和可靠性的关键。PCR技术能够通过特定引物对目标DNA序列进行扩增;而qPCR技术则能进一步通过荧光标记探针在扩增过程中实时监测DNA的数量,敏感性极高,理论上可检测单一拷贝的基因。例如,在检测大肠杆菌中的Shiga毒素生成基因(stx2)时,使用专门设计的引物和探针,仅在该致病菌的特定DNA序列存在时才能产生信号,保证了方法的高特异性。同样,在对沙门氏菌的invA基因进行识别时,所设计的引物和探针组合只对沙门氏菌的该基因有反应,不会与其他细菌产生反应,确保了检测的专一性。因此,PCR技术和qPCR技术能够精确识别和量化速食食品中的特定致病菌,有效避免由方法本身的局限性导致的误判问题,提高整个食品安全监控系统的信赖度和效率,对于确保公共卫生安全具有重要的实际意义。

(二)微生物学检测的实际应用挑战

在微生物学检测的实际应用中,PCR和qPCR虽然具有高敏感性和特异性,但仍面临多方面的挑战。一方面,样本的准备和处理过程较为复杂。速食食品的成分多样,包括脂肪、蛋白质和防腐剂等,这些成分会干扰分子检测的效果。另一方面,该技术的成本和技术要求较高。这一问题在资源有限的实验环境中较为突出,高昂的设备投资和运营成本可能限制了这些技术在日常食品安全监测中的普及。

因此,虽然分子生物学方法在理论上具有极高的检测性能,但在日常应用中必须考虑操作的便捷性、成本效益和人员技术水平等实际因素。

综上,本研究综合应用微生物培养和分子生物学技术,深入探讨了速食食品中致病菌的检测方法,该方法能够有效识别和量化速食食品中的主要致病菌,提高了检测的灵敏度和特异性,也揭示了食品加工和储存过程中的潜在风险。然而,该方法在样本处理、技术成本和操作复杂性等方面面临挑战,可能影响它的普及和应用。为了进一步提高食品安全监控的效率和准确性,应专注于简化检测流程、降低成本以及提高操作的简便性,并加强对食品加工环节的监管。

作者简介:李孟丽(1998—),女,汉族,山东烟台人,助理工程师,大学本科,研究方向为生物工程。