基于近红外光谱特征谱区优选方法的草莓内部品质检测结果分析

作者: 赵桂云 宋白玉 孙健 陈寅 范亚君

传统的水果和食品品质检测技术有很多,但大多需要对检测样品进行切片或者提取一部分样本进行实验观察,这样虽然可以达到一定的检测效果,但是会破坏检测对象的外形和内在结构,且检测的只是部分食品,不能代表整个食品的成分和其他性状分布情况。近红外区域属于人们最早发现的非可见光区域,近红外光是一种处于可见光和中红外光之间的电磁波,距今已经有200多年的发展历史。目前,近红外光谱技术在农产品品质检测中已经实现了广泛应用,能够有效弥补传统食品检测技术的不足,实现对食品全面、系统地检测,为相关食品的品质鉴定打好基础。基于此,本文阐述了这一技术的基本原理及优势,并通过实验来分析近红外光谱技术在草莓内部品质检测中的具体应用。

一、近红外光谱技术概述

1.近红外光谱技术的基本原理。近红外光谱通常在材料吸收光能以促进分子振动从基态转变到更高能级时进行,其记录了分子化学键基频振动的倍频和频率组合信息,以含氢基团的倍频和频率重叠为主,测量对象一般是氢族X-H族振动的倍频和组合频率吸收。不同基团在近红外区的吸收位置不同,基团的数量、基团的性质以及氢键的存在都会影响光谱峰的位置和强度,因此,近红外光谱和化学计量学方法的结合可以确定与化学样品有关的一些性质,如浓度、酸度等。

2.近红外光谱技术的应用优势。近红外光谱技术是通过对样品不同有机组分在红外光谱区域的最强吸收波长差异,以及吸收的强度和有机成分呈线性关系作定量分析,再对样品的组分含量与其近红外光谱特征开展回归分析,构建定标模型,从而对含有同一种有机组分的样品作定量评估。其应用优势主要表现在以下几个方面:第一,不需要预先进行样品处理和预处理,所以不会破坏样品本身的形态和内部组织。第二,近红外光谱图可以提供大量信息,还能同时对多种成分进行分析,对样品品质进行多方位评价。第三,与一般检测技术相比,近红外光谱检测技术的分析速度更快,对一般样品的品质检测一般在1分钟之内就能完成,可以实现在线分析并得出结果。第四,不需要使用有机溶剂,也没有污染物产生,对样品不会造成污染,且近红外光光子能量弱,不会造成人体损伤,是一种绿色健康的检测技术。第五,对于测试人员的要求不高,操作简单方便,一学就会,对于固态、液态以及胶状等样品都可以直接进行检测,且应用成本不高。

二、近红外光谱技术在

草莓品质检测中的具体应用

草莓感官品质无损检测技术是一种基于近红外光谱的草莓感官品质评价方法,评价结果客观,不受审核者的主观影响。具体实验程序包括:获取草莓样品并分组;创建一个模糊数学评估系统,评估第一组样品的感官品质;对第一组样品进行理化检验;审查关键指标;开发用于感官质量水平的Fisher判别模型;对第二组样品进行近红外光谱分析,获得近红外光谱数据;确定第二组样品的显著性;开发基于近红外光谱的关键参数定量预测模型;采用基于近红外光谱的草莓感官品质评价模型,对草莓感官品质进行评价。

1.草莓糖含量检测。在高品质的草莓中,糖的含量决定了其甜味和口感,所以糖含量是检测草莓质量的一个重要指标。水果的含糖量一般通过糖度计来检测,但却需要很多时间,而且糖度计必须放入水果中,这会破坏水果的结构,而且糖度分布不一定一致,因此这种方法不能检测水果中的所有糖分。采用近红外光谱技术对草莓进行辐照,在200-1100nm波长范围内,采用偏最小二乘法(PLS)建立糖含量分析模型,不但预测精度和评估精度较高,而且检测误差也小。

2.草莓酸度检测。草莓种子中含有许多有机酸、无机酸和酸式盐等化合物,如柠檬酸和酒石酸。酸度会直接影响草莓的品质,因此是检验草莓品质的重要指标之一。草莓中酸性化合物的含量会随着果实的发育而发生改变,因此在利用近红外光谱检测技术的基础上,利用偏最小二乘法(PLS)建立酸度分析模型,可以检测草莓的酸度,以确定草莓的口感。

3.草莓硬度检测。硬度是判断果实成熟度和采摘时间的重要指标,也是衡量草莓等果实品质和贮藏的重要指标。采用近红外光谱技术来检测草莓的硬度,可以获得理想的检测结果。在PLS法(偏最小二乘法)改进的基础上,可以建立草莓硬度检测模型,检测精度高,技术可行性强。同时,使用近红外光谱检测技术,可以真正实现无接触的检测目标,大大提升对于草莓品质的检测效率。

4.草莓可溶性固形物检测。草莓中的可溶性固形物含量是评价草莓成熟度、内在品质和加工特性的重要指标,包括糖、酸、维生素等物质。利用近红外漫反射光谱技术(NIDRS)建立草莓中可溶性固形物含量的检测模型,可以获得较好的预测结果。考虑到草莓是一种不易存放和运输的水果,对其可溶性固形物含量进行检测是为了更好地判断草莓的成熟程度、确定草莓的口感,而应用近红外光谱技术可以实现对草莓的无损检测,避免对草莓个体产生损伤,检测后的草莓依然完好无损,可以继续售卖。在对草莓产品的深加工中,也可以应用近红外光谱技术对其可溶性固形物含量进行检测,确定不同的加工方式对于草莓中可溶性固形物的破坏程度,进而找到草莓中可溶性固形物的有效保留加工方式,最大限度地保留草莓的营养成分和口感,更好地满足消费者需求。

三、基于近红外光谱特征谱区优选方法的草莓内部品质检测结果分析

1.材料与方法。选择所在地区的90个奶油草莓作为实验样本,这些样本来自于草莓种植园的多个大棚内,再选取其他产地的奶油草莓130个,对于这些样品草莓进行大小、熟度以及果色等品质检测。将样本草莓分别取出一些,放置在测量杯中,实验使用的是德国MPA型号的近红外光谱仪,实验中保持温度恒定,再对样本草莓进行近红外光谱扫描。在各个草莓样品赤道上均匀选取三个点进行扫描,具体扫描范围为4000-125000cm-1,分辨率为8cm-1。扫描完成后,通过OPUS化学计量学分析软件来对扫描中获取的光谱进行处理。

2.结果与分析。草莓的成分比较复杂,但大部分化学组分的区别并不明显,相应的近红外光谱用肉眼观察起来也没有太大差别,所以无法直接从谱图中对不同草莓样品的差异进行准确识别。从样品检测中得到的近红外光谱图来看,因为样品草莓不均匀、仪器噪音以及光散热等因素的干扰,所以需要对原始近红外光谱图进行干扰消除的预处理,这样才能确保预测的精度以及准确性。本研究中主要使用线性补偿差减法、矢量归一化等处理方法对近红外光谱图进行预处理,最后得到理想的光谱图进行建模。

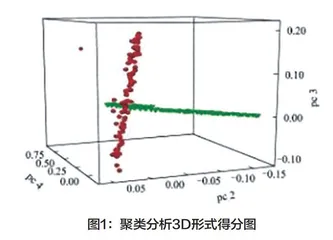

(1)聚类分析。先对不同样品草莓的近红外光谱图完成预处理,再通过二阶导数以及点数条件预处理等,对完成处理后的草莓近红外光谱实施聚类,然后采取因子化法来进行分析,因子数为6,将第二主成分PC2作为X轴,第三成分PC4作为Y轴,第四成分PC3为Z轴,再对3D形式的得分图进行聚类分析,具体如图1所示。

由图1可见,通过应用因子化分析的聚类分析法,能够将样本草莓的近红外光谱划分为两类,其中绿色表示一个区域的草莓样品光谱图,红色表示另一区域的草莓样品光谱图。光谱的距离让谱图相似度得以明确,光谱距离增加,其对应的谱图差别也不断增大。由此可见,所在地区的草莓和其他地区的草莓成分差异较大,这里的区分度越高,表示其准确度越大。根据聚类分析,所在地区90个样品草莓和其他地区样品草莓的区分度较高,达到100%,测试准确率达到97%以上。

(2)合格性测试。对于各个波长吸收值的平均以及标准偏差进行计算,平均值加标注偏差影响着光谱范围的置信范围,先对特定产品可接受光谱波长进行确定,再对被测试样品草莓的光谱图在普区内的位置进行检查,判断其是否在置信范围内。如果超出这个范围,则表示被测试草莓样品和参考样品不是同一类;如果小于等于这个范围,则表示它们是一类的。针对各个波长计算样品和参考样品平均值偏差进行计算,对于相关波长的均值绝对偏差进行加权处理,得出相对的偏差结果,也就是置信吸收,这种测试对于特定产品品质的把控至关重要。

(3)主成分分析。具体的草莓成分表征能够在一定程度上反映草莓的品质、性状、营养成分等,也能够反映出草莓加工产品的营养损失、原料配比、工艺合理性等,因此对于草莓这类水果而言,成分是其最基本的分析要素。通过近红外光谱技术对草莓成分进行分析,蛋白质是研究较多的部分,也是相关产品品质控制的一个重要因素;其次是水,这也是成分分析中的关键部分,对于一些干性物料而言是必要的储存控制因素和价值影响因素;此外,还有脂肪、糖、维生素等成分测定,是为了让产品和消费者的需求达到一致,更好地满足消费者对于产品口感、感官、营养等的需求。通过近红外光谱技术对草莓成分进行测定从而呈现草莓的营养情况,实现对草莓品质的有效判断,掌握草莓的熟度、甜度、硬度等特征,让消费者在购买前就对产品有一定的了解,从而更好地判断是不是自己想要的产品、相关产品性能是否达到自己的预期要求。

综上所述,传统的草莓等水果检测方法耗时长、成本高、效率低,使用近红外光谱检测技术对草莓内部品质进行检测则能够解决上述问题。目前,近红外光谱检测技术在草莓检测中的应用范畴较广,能够在无损的前提下,实现对于草莓的硬度、甜度、酸度、固形物等的准确检测,还能对比不同地区草莓品质的差异,得出最理想的草莓种植地,为开展草莓内部品质的快速检测提供有效的技术和方法支持。

基金项目:2020年江苏农林职业技术学院校企合作项目“基于近红外和阻抗谱信息融合的草莓品质无损检测技术研究”(2020kj034)。

作者简介:赵桂云(1983-),女,山东齐河人,讲师,硕士研究生,研究方向为农业物联网。