ICP-MS半定量分析技术在食品安全领域的研究进展

作者: 秦海妙 林志藩 颜惠芬 符郁馥 王馨漫

摘 要:电感耦合等离子体质谱(Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry,ICP-MS)半定量分析技术,具有操作便捷、分析速度快的特点,可对样品中70种以上元素进行同时检测,且在无内标及全目标元素标准物质的条件下,就能实现对样品中未知元素的快速定性与浓度范围界定。该技术尤其适用于应对食品安全领域的突发事件,能够迅速识别污染元素,并为后续精确分析提供详尽、综合的数据支持。本文深入探讨ICP-MS半定量分析技术在食品安全检测中的应用现状,旨在提升该技术在保障食品安全领域的科学应用与研究水平。

关键词:电感耦合等离子体质谱(ICP-MS);半定量分析;多元素;食品安全

Abstract: The semi-quantitative analysis technology of inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) has the characteristics of convenient operation and fast analysis speed, which can meet the simultaneous detection of more than 70 elements in samples. In the absence of internal standard and full target element reference material, the rapid qualitative and concentration range of unknown elements in the sample can be defined. This technique is especially suitable for dealing with emergencies in the field of food safety because it can rapidly identify contaminated elements and provide detailed and comprehensive data support for subsequent, accurate analysis. In this paper, the current status of ICP-MS semi-quantitative analysis in food safety testing is discussed in depth, aiming to improve the scientific application and research level of this technology in the field of food safety.

Keywords: inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS); semi-quantitative analysis; multi-element; food safety

食品中重金属的来源多样,既包括外部环境污染物通过食物链的传递,也包括食品加工过程中人为引入的重金属[1]。重金属物质难以降解,其在人体内的累积将会干扰免疫系统的正常功能,导致机体的抵抗力下降,易发生感染和形成慢性疾病,造成机体组织功能损伤[2]。基于重金属物质对人体的危害,《食品安全国家标准 食品中污染物限值》(GB 2762—2022)对蔬菜、畜禽肉、乳制品、水果及水产品等食品中的铅、砷、镉、铬及汞等元素的含量进行了明确规定。因此,加强对食品中重金属的监管十分必要,对于保护人们身体健康、维护社会稳定、促进经济发展也具有重要意义。

目前,常见的金属元素测定方法有比色法、分光光度法[3]、原子荧光光谱法、原子吸收光谱法[4]、电感耦合等离子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法等。其中,电感耦合等离子体质谱法(Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry,ICP-MS)因具有分析速度快[5]、动态范围广、测定元素范围广、灵敏度高以及背景信号低[6]等特点,被认为是最理想的无机微量及痕量元素分析方法[7],已广泛应用于食品、材料、环境等多个检测领域中。在进行全谱图或几十个元素的全定量分析时,ICP-MS测定过程中需要提供靶标元素的标准溶液,而标准溶液的配制过程既复杂又耗时,且存在一定的局限性,在应对突发污染事件时,难以迅速确定非靶向污染元素及其浓度范围,不利于控制措施的及时制定。然而,ICP-MS半定量分析技术能够弥补全定量分析的不足。该技术具有更快的分析速度,且能够实现多个元素的同时测定。分析过程中,标准曲线的配制较为便捷,无须配制标准溶液或仅需要部分元素标准溶液,能够快速地对样品进行全元素的扫描定性和浓度预估,可为全定量分析提供各元素的浓度范围及内标选择提供参考[8-10]。凭借其独特的技术特性和优势,ICP-MS半定量分析技术有利于食品安全检测技术的发展,成为未来食品安全检测的重要发展方向之一。但是,目前关于该分析技术的系统性研究与报道相对匮乏,且尚未有明确的行业标准或法律法规对其进行规范,并推广至应用层面。

基于此,本文将深入分析ICP-MS半定量分析技术的内在机制、优势特性及其局限性,并着重探讨其在食品安全检测领域的创新应用与实证研究。同时分析该技术在实际应用过程中面临的挑战,以期为相关人员提供参考。

1 ICP-MS半定量分析技术概述

在传统的ICP-MS定量分析中,需要严格依赖每个待分析元素配制的标准溶液,并在完成烦琐的标准曲线绘制后才可进行测定分析。而ICP-MS半定量分析技术无须提前准备所有目标元素的标准溶液,即使在资源有限或时间紧迫的情况下,也能迅速地对样品中的未知元素进行初步识别,并有效界定其浓度范围[11]。此外,其测定结果不仅具有较高的准确性,还展现出优异的可重复性[12]。

ICP-MS出厂时预设有各元素半定量因子,通过配制单一浓度点的商品化混合标准溶液,结合元素响应值与浓度值计算并修正半定量因子。仪器自动校正后,可模拟平滑的质量-灵敏度曲线,依据该曲线及元素特性,能够精确计算样品中各元素的浓度,提升测量准确性和可靠性[13]。

ICP-MS半定量分析技术存在质谱干扰与非质谱干扰。质谱干扰涵盖多原子离子干扰、多电荷离子干扰、氧化物干扰及同量异位素干扰等复杂情况[14-15]。

为有效缓解质谱干扰,提升分析结果的准确性,业界已广泛采用多种策略,包括仪器的高精度调谐、集成碰撞/反应池技术以选择性地去除或降低干扰信号、利用同位素稀释或选择特定同位素作为内标等,显著提高了数据的可靠性。而非质谱干扰则主要源于物理过程及样品基质本身的复杂性,这些因素可能导致信号强度的增强或减弱,如基体效应和电离效应等。为克服这些非质谱干扰,研究者们开发了一系列解决方案:实施基体稀释以降低基质对分析过程的直接影响;采用基体匹配技术以减少基质效应的差异;设计实验方案以减小基质与分析物之间的相互作用;利用在线内标校正技术动态监测并补偿信号响应的波动和灵敏度的变化。通过综合应用这些措施,能够显著提升ICP-MS在半定量分析中的稳定性和精确度,确保分析结果的可靠性。

2 食品安全领域中ICP-MS半定量分析技术的应用研究进展

2.1 食品安全检测准确度方面的研究进展

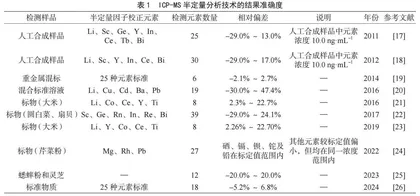

在半定量分析技术能实现快速且一次性扫描全元素浓度的条件下,目前的研究多聚焦于提升该技术的准确度,并积极探索与其他分析技术的联合应用。半定量分析方法是一种在缺乏精确校准条件的情况下可实现各元素含量同时测定的技术,已广泛应用于环境监测、食品安全和生物样本分析等领域。半定量分析的准确度受样品基质、元素浓度、校准元素数量和相邻质量的影响,也受校准元素分布的影响。一般认为半定量的结果相对偏差在±50%[16]。表1汇总了近年来相关报道中关于ICP-MS半定量分析技术检测结果准确度的相关信息。

通常认为,ICP-MS半定量分析技术中的半定量因子无须使用太多的标准物质溶液进行校正。由表1可知,10项报道中有8项的校正标准溶液元素不超8个,其结果相对偏差多在±30%,少部分元素的准确度会更高。其中,2篇文献校正元素为25种,相对偏差均在±7%。也有学者通过缩短质量间隔并使用18种元素进行校准,显著提高了分析精度[27]。于趁等[28]在He碰撞反应池模式下采用ICP-MS半定量分析技术测定样品中34种元素。结果显示,标准物质测定结果在标准值范围内,加标回收均大于80%,回收效果满意;奶粉全定量与半定量测定结果均在同一浓度范围。可以看出,校正元素的数量和分布的质量范围对测定结果有一定影响,校准元素数量越多,覆盖荷质比质量轴范围越广,测定结果也就越精确。因此,采用ICP-MS半定量分析法测定目标元素时,可以使用多元素混合标准溶液进行半定量因子的校正,以提高测定结果的准确度。

在加标回收实验分析中,邓宁等[24]对易腐叶菜类蔬菜中12种元素进行加标回收实验,加标回收率在71.1%~90.7%。张祥[21]对多种食品中的铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑及铜多种微量金属元素进行加标回收试验,得到加标回收率为82.80%~118.00%。黄凤妹[18]发现标准样品、盲样液加标回收的回收率在97%~112%。分析可得,样品基质简单、干扰污染少的样品,以及在测定过程中进行仪器条件优化后,所得半定量测定结果的准确性越高。

通常,待测元素浓度与测定结果的准确度呈正相关,待测元素浓度越高,准确度就越高[29]。例如,吴开华等[30]对灌溉水中的铅、砷、镉、铬、铜、锌和镍7种重金属元素进行分析,结果发现元素浓度小于0.01 mg·L-1时,测定结果的相对偏差大于70%,准确度较低;当元素浓度大于0.1 mg·L-1时,半定量测定结果相对偏差小于30%。严霞[31]研究发现,半定量分析过程汇总,目标元素浓度在0.01 mg·L-1以上时,所得结果准确度较高。

综上,半定量测定结果准确度的高低与众多因素有关,但尚未掌握其规律性。因此,提高半定量分析结果的准确度是当前亟待解决的难题,也是未来半定量分析技术发展的重要方向。在无须建立标曲的情况下,半定量分析技术的快速定性和预估各元素浓度范围使其成为面对突发食品安全事件时的有力检测方式,可为后续的全定量分析、内标选择以及降低干扰元素影响提供依据。

2.2 食品安全检测应用拓展方面的研究进展

目前,相关人员针对半定量方法的应用领域及范畴进行了拓展与深化,具体应用见图1。FERREIRA等[32]采用ICP-MS半定量分析技术,针对受污染水域和正常水域中的34个鱼类物种共计255条成年个体进行重金属含量评估。通过对比半定量全元素扫描结果,发现污染水域鱼类体内砷与汞元素含量偏高。FUJIMURA等[33]利用ICP-MS半定量分析技术实现了动物体内矿物质含量的动态监测,并对比评估了大鼠在摄入不同锌含量日粮10 d后,其体内组织和血浆中的26种矿物质含量的变化。这一研究不仅体现了ICP-MS半定量分析技术在复杂生物样本中多元素同时检测方面的技术优势,还深刻揭示了矿物质浓度随膳食中锌浓度变化而呈现出的规律性变化。通过比较ICP-MS半定量分析技术在不同水域之间或不同时间段的多元素扫描结果,可以快速明确目标对象中某一种或多种元素的变化,且不需要靶标元素的标准溶液,明显拓宽了该技术的应用渠道。

LAURSEN等[34]采用半定量分析技术并结合化学计量学方法对73种元素进行检测,结果发现该方法能够有效地区分常规种植的大麦与有机大麦,以及作物类型如小麦和马铃薯等。与传统的全定量方法相比,该方法在区分地理来源方面展现出明显的优势。WANG等[35]采用ICP-MS半定量分析技术结合支持向量机(Support Vector Machine,SVM)等机器学习技术分类方法进行全元素分析,结果发现该技术在区分不同水稻品种方面具有较大的潜力,尤其是按地理来源区分方面。