食用农产品信息追溯监管体系中企业法律风险防范

作者: 田钟浩 郑承华

摘 要:食用农产品信息追溯监管体系随着我国现代化的发展而完善,但法律意义上的食用农产品概念不清、行政管辖存在混同、立法规范稍有欠缺,导致食用农产品企业的合法权益在该体系中无法得到恰当的保护。本文结合我国立法和国外判例,为食用农产品企业的风险防范措施提出建议。

关键词:食用农产品;信息追溯监管体系;企业法律风险防范

Legal Risk Prevention of Enterprises in the Information Traceability Supervision System of Edible Agricultural Products

TIAN Zhonghao, ZHENG Chenghua

(Wuhan Technology and Business University, Wuhan 430065, China)

Abstract: With the development of modernization in China, the traceability supervision system of edible agricultural products information has been improved. However, the concept of edible agricultural products in the legal sense is unclear, the administrative jurisdiction is confused, and the legislative norms are a little short, leading to the legitimate rights and interests of edible agricultural products enterprises cannot be properly protected in this system. Based on the legislation of China and foreign precedents, this paper puts forward some suggestions for risk prevention measures of edible agricultural products enterprises.

Keywords: edible agricultural products; information traceability supervision system; enterprise legal risk prevention

随着电商经济和物流的快速发展,食品安全问题逐步成为关注的焦点。食用农产品则是其中一环,但由于食用农产品生产企业对其内部管理的疏忽以及对相关法律、行政法规的生疏,导致市场销售的食用农产品及其加工制成品未能得到可靠保证。此外,电商和物流的跨地域性导致消费者无法完整地了解其购买的产品的相关信息,食用农产品监管也难以达到预期效果。因此,食用农产品生产企业若能及时转变生产经营策略,配合政府相关食品安全防护政策,顺应时代潮流发展的趋势,在企业内部建立和使用食用农产品追溯监管系统,注重生产过程中的食品安全防护过程,进而提高产品质量。同时,企业本身也能实现创新转型升级,从而获得更高的发展潜力。但在此过程中,企业将面临法律规范不健全和食用农产品信息追溯监管体系不完善的风险。为此,本文以食用农产品信息追溯监管体系为立足点,结合我国立法为食用农产品企业提供法律风险防范的措施。

1 食用农产品信息追溯监管体系概述

对于食用农产品的概念界定,就现行有效的法律规范而言,不同的法律法规对其概念的界定并未达成一致,其概念所涉及的外延也有宽泛之别。

根据《中华人民共和国食品安全法》的相关规定,食用农产品指可供食用且源于农业初级活动的农产品。而在其他法律规范文件的附件中,食用农产品被表述成各式各样的初级农业产品及其经过机器加工后形成的食物制品。相比于《中华人民共和国食品安全法》,该文件对食用农产品的定义作出了一定的扩充解释,将源于农业扩展为各种植物、畜牧、渔业产品包括其初级产品[1]。而根据其他相关规定,食用农产品的定义可理解为仅产自于农业初级生产活动且可供食用的生物意义上的动植物。上述三者对于食用农产品的概念虽然有所区别,但都未对农业初级产品和农业活动进行解释说明。基于上述概念分析,食用农产品是指在农业活动中直接获得的或者虽经加工但并未改变其基本性质而获取的农业产品。

1.1 食用农产品信息追溯监管体系概述

1.1.1 定义

根据《中华人民共和国农产品质量安全法》的规定,食用农产品的生产主体及销售主体应建立相关的信息储存系统或者记录相关的信息。《中华人民共和国食品安全法》也有相似规定,其中心思想则是确立本级人民政府应统筹其行政区域的食品安全监督管理工作并且协助建立食品安全全程监督管理机制和信息共享机制。而在《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》(GB/T 22000—2006)中,可将其概述为能够帮助消费者和监管主体了解和追查到该食用农产品的生产和销售记录的系统所建立的体系制度[2]。

综上可知,我国将信息追溯监管体系定义为一种质量追踪、追查、追溯机制和制度,该体系主张建立一种将食用农产品生产产地、生产环境、生产过程及生产过程中所使用的农药等物品、产品检测结果、销售者信息和运输过程等关键环节透明化的全程监控信息体系。

1.1.2 食用农产品信息追溯监管体系所涉主体

根据中央法规和地方性法规的有关规定,食用农产品信息追溯监管体系中的主体可分为监管主体和义务主体,此处的义务主体是相对监管主体而言。本部分对上述两类主体进行介绍。①根据《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》以及《中华人民共和国民法典》的规定,食用农产品信息追溯监管体系中的监管主体可大致概括为县级以上人民政府和县级以上人民政府的农业行政管理部门。其之所以能成为法律意义上的监管主体,是因为其能活跃于食用农产品信息追溯监管法律制度和该体系之中,并且上述规范性文件和其他法律规范赋予其食用农产品信息追溯监管的行政权力,同时当其行为触犯相关法律规范所禁止规范时,需承担相应法律责任。②本文称其为监管主体的原因是根据我国目前对于食用农产品信息追溯监管体系的规范性文件中,对于人民政府和农业行政管理部门的要求着重于监管。另外,法律规定的责任承担原因也追溯于其监管职责不到位或者滥用监管职责。据此,本文将其称为监管主体。③食用农产品信息追溯监管体系的监管主体也是行政主体,是行政法律关系的主体之一,类比于行政法中行政主体的概念,食用农产品信息追溯监管体系中的监管主体指依法享有食用农产品信息追溯监管职能和承担监管行政职责,能够以自己的名义对外行使信息追溯监管职权且独立承担相关法律责任的国家行政机关。根据上述概念,该主体具备以下特征:①必须依法享有食用农产品信息追溯监管的行政职权;②一定要能够以自己的名义对外行使对应职权;③必须具备独立承担法律责任的能力。

除此以外,与监管主体相对的还有义务主体,本文之所以称其为义务主体,并不意味着该类主体只承担义务而无权利,只是相对于监管主体而言,该类主体需为其未履行或者未完全履行规定义务而承担相应民事、刑事或者行政法律责任,并且其行为受到相应的行政部门的监督管理。根据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规范性文件的内容来看,该类主体主要包括食用农产品生产企业、食用农产品销售企业、食用农产品生产个体户以及食用农产品运输企业等。上述主体在法律规定中承担食用农产品信息录入、提交、保存,食用农产品信息公开,主动进行或者被动接受食用农产品质量检测等义务以及享有政府资金支持建设食用农产品追溯监管体系、对于技术人员培训的补贴等权利。而其所承担义务的实施并非完全依赖本文所称的义务主体的主动实施,而是以行政管理部门领导监督为主,企业自主实行为辅。因此,相对于食用农产品信息追溯监管体系的监管主体而言,本文认为该类主体可被称为义务主体。

1.1.3 建立食用农产品信息追溯体系的目的

食用农产品信息追溯监管体系的建立是源于早期的两起影响较大的食品安全事件,同时随着经济水平的提高,我国逐渐重视食品安全及其管理制度,与食用农产品相关的法律规范也在该背景下颁布。

根据中央法规和各地方试行情况,食用农产品信息追溯监管体系监督管理的是食用农产品生产、运输、销售等过程中的信息流,而相关的信息录入则是由食用农产品生产、运输、销售方上传。综上所述,食用农产品信息追溯监管体系的内容是对食用农产品信息的记录、储存、识别以及分析。食用农产品信息追溯监管体系所追溯的对象是食用农产品从生产到销售整个过程中的信息流。简单而言,食用农产品信息追溯监管体系追求的是信息全过程监管,让食用农产品全过程信息透明化。

建立食用农产品信息追溯监管体系的目的是为了加强对食用农产品质量安全的管理,保证在食用农产品发生质量问题时能快速追溯至产生问题的某个环节,从而实现精准的责任认定,有针对性地实施惩罚措施。例如,食用农产品生产或者销售企业在生产、销售的过程中,应如实上报食用农产品信息、提供相关证件以及保证设施的干净卫生等。

1.2 食用农产品信息追溯监管体系中各主体的法律地位

1.2.1 食用农产品信息追溯监管体系中的法律关系

食用农产品信息追溯监管体系所体现的是食用农产品生产、运输以及经营企业或者农业个体户与监管主体之间的行政法律关系,但从《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》以及《中华人民共和国民法典》,甚至是《中华人民共和国刑法》的立法目的而言,食用农产品信息追溯监管体系是为了保护消费者一方,即在法律关系或者经济关系中较为弱势的一方的合法利益[3]。就此而言,食用农产品信息追溯监管体系除行政法律关系外,还应包括民事法律关系和刑事法律关系。但本文主要分析食用农产品信息追溯监管体系中的行政法律关系。

(1)行政法律关系。类比行政法律关系的基本概念,在食用农产品信息追溯监管体系中的行政法律关系则是食用农产品信息追溯监管主体与被追溯对象之间基于追溯监管等行为发生的法律关系。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》的相关条文可以看出,食用农产品信息追溯监管体系中的主体分为监管主体和义务主体。监管主体主要是人民政府以及县级以上农业行政管理部门。而义务主体是食用农产品企业和个体户。食用农产品信息追溯监管法律制度主要调整下列关系,即食用农产品生产企业或者个体户与人民政府农业行政部门、食用农产品经营销售企业与人民政府农业行政部门、食用农产品生产企业与人民政府以及食用农产品经营销售企业与人民政府之间的关系。而该体系中被追溯对象是食用农产品的质量安全。

(2)民事法律关系。本文之所以认为食用农产品信息追溯监管体系中存在民事法律关系,是因为该体系不仅涉及监管主体和义务主体,而且涉及消费者的权益保护。对于食用农产品生产、运输、销售主体与消费者之间的关系,两者的权利义务相一致,主要由民事法律规范调整,原因如下。①从市场竞争和立法目的来看,食用农产品信息追溯监管体系的本质应为企业行为。②该法律关系的主体为食用农产品生产、运输、销售方和消费者;客体表现为消费者的人身利益;而法律关系的内容是食用农产品生产、运输或者销售方应按照食用农产品安全标准进行各自的工作,而消费者应按照合同的约定按时付款。双方的权利与义务处于平等地位。在法律规范文件中具体表述为当食用农产品企业与消费者之间因食用农产品的质量安全产生法律纠纷,由于纠纷双方在享有权利和承担义务上具有平等的法律地位,双方则是平等主体,则可适用《中华人民共和国民法典民法典》《中华人民共和国食品安全法》或者地方性法规的相关条款进行裁判。

(3)刑事法律关系。就刑事法律关系的概念而言,当食用农产品产生严重的食品安全事故,社会影响恶劣,行为人实施的行为应受到刑法制裁时,该行为人与国家之间产生刑事法律关系,在食品安全类案例判决中表明,该行为人不限于自然人,但我国目前的司法实践表现出我国对于食用农产品安全的刑事案件所采用的措施为事后追责,而食用农产品信息追溯监管体系的建立是为了事前防范。

1.2.2 食用农产品企业和监管主体的法律地位

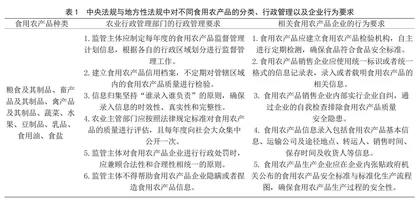

无论是中央法规还是地方性法规在某种程度上局限于明确人民政府承担的行政管理职责和权力,而将食用农产品企业作为落实法律规定义务的主体,明确食用农产品企业的责任承担,而并未在其中明确食用农产品的生产、运输及销售方行使救济权的途径和方法。

以《浙江省食用农产品生产主体信用综合监管实施办法》为例,在该地方性法规中主要规定了食用农产品生产主体信用综合监管的概念、监管主体、信息收集平台和评价机制、失信要件以及消除失信的方法,但并未规定若由于监管主体滥用职权使食用农产品企业成为失信企业,该企业如何进行救济。由此可以看出食用农产品信息追溯监管体系中主要侧重于政府监管内容和方法的更新,而忽略了该体系中的重要组成部分,食用农产品企业的权利救济途径。这导致食用农产品生产企业与食用农产品行政监督管理部门之间形成了监督与被监督、管理与被管理的行政法律关系,并且在此种关系中食用农产品生产企业的救济权虽未被明确剥夺,但对于大多数企业而言,无法得知其救济途径,作为监管主体的政府部门也不会主动向各食用农产品生产企业提供法律救济方法,使食用农产品企业的合法权益无法得到应有的保护,从而导致食用农产品企业不愿意主动在本企业设立食用农产品信息追溯监管体系。