厦门市餐饮服务煎炸用油质量分析及对策

作者: 张倩 刘燕頔 王水亮 方荣谦 黄春明

摘 要:油脂在高温反复煎炸的过程中酸价、过氧化值等指标会发生变化,还会产生极性组分、反式脂肪酸、多环芳烃类化合物等有害物质,直接影响煎炸食品的品质与安全。为客观准确地了解厦门市餐饮环节煎炸用油质量并相应提升煎炸食品的质量水平,针对市内55家餐饮服务商家包括大中小型餐馆、酒店、小吃店等抽取了60批次煎炸用油,对于酸价、极性组分、乙基麦芽酚、抗氧化剂、塑化剂、多环芳烃、反式脂肪酸以及丙烯酰胺等指标采用食品安全国家标准规定的方法进行检测,按照相应的卫生标准及污染物限量进行评估,并分析得出厦门煎炸用油和油炸过程存在的质量安全问题及对策。

关键词:煎炸用油;质量安全;餐饮服务

Quality Analysis and Countermeasures of Frying Oil Used in Xiamen Food and Beverage Service

ZHANG Qian1, LIU Yandi2, WANG Shuiliang1, Fang Rongqian1, HUANG Chunming1

(1.Xiamen Products Quality Supervision & Inspection Institute, Xiamen 361000, China; 2.Jimei Industrial College, Xiamen 361000, China)

Abstract: The oil in the process of repeated frying at high temperature will not only make its acid value, peroxide value and other indicators different, but also produce polar components, trans-fatty acids, polycyclic aromatic hydrocarbons and other harmful substances, which directly affect the quality and safety of fried food. In order to learn about the frying oil quality objectively and accurately of catering units in Xiamen and correspondingly improve the quality level of fried food, 60 batches of frying oil were taken in 55 catering service units of the city including large and small restaurants, hotels and snack bars. Indicators of the frying oil such as acid value, polar components, ethyl maltol, antioxidants, plasticizer, polycyclic aromatic hydrocarbons, trans-fatty acids and acrylamide were detected by using the national standards of food safety. The test data was assessed according to the corresponding health standards and pollutant imitation. The quality and safety problems of the frying oil as well as frying process in Xiamen could be obtained by analyzing the results, meanwhile and the corresponding countermeasures was put forward.

Keywords: frying oil; quality and safety; food service

食品安全越来越受到人们的重视与关注,许多厦门的特色美食,比如海蛎煎、韭菜盒子、马蹄酥等都离不开煎炸工艺。然而油脂在高温反复煎炸过程中会发生热分解、氧化、聚合等一系列复杂化学反应,不仅酸价、过氧化值等指标会发生变化,还会产生极性组分、反式脂肪酸、多环芳烃类化合物等有害物质,直接影响到煎炸食品的品质与安全,长期摄入过多的煎炸食品会给人体健康带来危害[1-2]。同时由于国内煎炸用油的使用缺少技术指导规范,导致餐饮商家使用煎炸用油无规范可依,导致一些煎炸食品存在安全隐患。关注并研究煎炸用油的质量安全以及油炸过程中产生的有害物质,采用相应的措施尽量控制油炸引发的有害物质生成与迁移,以及科学引导煎炸食品生产经营商家规范使用煎炸油[3],对厦门市油脂工业、食品工业和餐饮业的良好发展和对消费者人体健康,都具有重要的理论意义和现实价值。

本文以厦门市餐饮商家包括大中小型餐馆、酒店、小吃店等抽取的煎炸用油为调查对象,对于酸价、极性组分、乙基麦芽酚、抗氧化剂、塑化剂、多环芳烃、反式脂肪酸以及丙烯酰胺等指标采用食品安全国家标准规定的方法进行检测,按照相应的卫生标准及污染物限量进行评估,以便科学客观地了解厦门市餐饮服务环节中煎炸过程用油的质量安全水平,加强煎炸食品全过程的监管,指导各类餐饮服务提供者规范使用煎炸用油,保障广大消费者的食品安全。

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂

AB SCIEX 6500超高效液相色谱仪串联三重四极杆质谱仪(AB SCIEX公司); TSQ9000气相色谱-三重四极杆质谱联用仪(Thermo Scientific公司);Waters 2695高效液相色谱仪(配有双波长紫外-可见检测器,Waters公司);6890N气相色谱仪(配有氢火焰离子检测器,安捷伦科技有限公司);905-815 自动电位滴定仪(瑞士万通中国有限公司);EOPC-SEP 全自动食用油极性组分分离系统(天津博纳艾杰尔科技有限公司);Lab Tech M64氮气浓缩仪(北京莱伯泰科仪器股份有限公司);高通量全自动固相萃取仪(睿科仪器有限公司);Vortex漩涡混匀器(德国IKA公司);ME204电子天平(梅特勒托利多仪器上海有限公司);Milli Q超纯水器(美国Millipore公司);GPC100凝胶渗透色谱仪(北京莱伯泰科仪器有限公司);Multi Vapor旋转蒸发仪(步琦实验室设备贸易上海有限公司)。

水为实验室超纯水;正己烷、甲醇、乙腈、二氯甲烷、环己烷、乙酸乙酯、甲苯,均为色谱纯,浓硝酸(65%),默克股份两合公司;乙醚、石油醚、异丙醇、95%乙醇、冰醋酸、过氧化氢(30%)、三氯甲烷、乙酸铵,均为分析纯,国药集团化学试剂有限公司。

1.2 样品来源

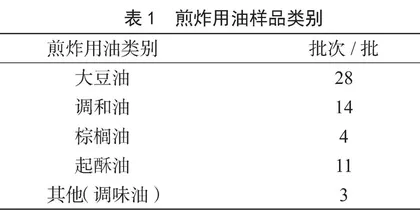

本次煎炸用的食用油样品涉及厦门市6个市辖区餐饮环节的煎炸过程用油60批次,并根据各辖区人口密集度和餐饮商家数量来确定抽样数量,同时取样过程中记录样品种类和煎炸使用时长以便用于结果分析。最终抽取的煎炸用油类别分别是大豆油、调和油、棕榈油、起酥油以及其他(调味油),情况详见表1。样品来源场所包括大中小型餐馆、酒店、小吃店和豆制品加工店等共计55家,基本覆盖了厦门市内使用煎炸用油的经营场所。

1.3 检测项目、方法和判定标准

检测项目主要有质量指标包括酸价和极性组分;添加物包括乙基麦芽酚和4种抗氧化剂[没食子酸丙酯(Propyl Gallate,PG)、丁基羟基茴香醚(Butyl Hydroxyanisole,BHA)、二丁基羟基甲苯(Butylated Hydroxytoluene,BHT)和特丁基对苯二酚(Tert Butyl Hydroquinone,TBHQ)];污染物包括塑化剂、多环芳烃、反式脂肪酸以及丙烯酰胺。

检测方法按照食品安全国家标准或其他标准规定的检测方法,判定依据的标准或文件见表2所示。《食品安全国家标准 植物油》(GB 2716—2018)中规定了煎炸过程中的食用植物油,其酸价应≤5 mg·g-1,极性组分应≤27%;按照《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017),油脂中的苯并[a]芘应≤10 μg·kg-1;同时《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中对于油脂中的抗氧化剂也进行了规定,除了PG添加限量≤0.1 g·kg-1外,其余3种抗氧化剂(BHA、BHT、TBHQ)添加限量均为≤0.2 g·kg-1。以上项目检测结果超出限量标准判定为超标,样品中任何一项指标不符合标准规定,即判定为不合格样品。

除以上项目外,《市场监管总局关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见》中对邻苯二甲酸酯类塑化剂(DBP、DEHP、DINP)在油脂中的最大残留量分别建议为0.3 mg·kg-1、1.5 mg·kg-1、9.0 mg·kg-1,可作为煎炸用油的塑化剂限量参考依据,但不能将检出超过该限量的样品判定为不合格样品,可判定为风险样品。其余检测项目多环芳烃(苯并[a]芘除外)、反式脂肪酸和丙烯酰胺暂无判定依据。

2 结果与分析

2.1 煎炸用油总体情况分析

本研究针对55家商家包括大中小型餐馆、酒店、小吃店等抽取的60批次煎炸用油,共检出不合格样品4批次,包括1批次酸价和3批次极性组分不合格样品,总体合格率为93.3%。同时也检出2批次煎炸用油样品塑化剂超出《市场监管总局关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见》,判定为风险样品。该6批次样品的信息见表3。可以看到其中5批次为小吃店抽取,1批次为酒店抽取样品;不合格/风险样品类别为4批次大豆油,1批次调和油和1批次调味油。

2.2 不合格/风险项目分析

根据《食品安全国家标准 植物油》(GB 2716—2018)煎炸过程中的食用植物油酸价指标为5 mg·g-1。酸价是脂肪中游离脂肪酸含量的标志,脂肪在长期高温条件下发生水解,产生游离脂肪酸,则可作为酸败的指标。酸价越高,说明油脂酸败程度越高[4]。通过表4的数据统计发现,此次测定煎炸油的酸价大部分小于3 mg·g-1,但有1批次不合格样品酸价为8.6 mg·g-1,根据采样信息可发现,该样品为使用了6 d的煎炸用油(大豆油),说明在长期高温条件下产生了过多游离脂肪酸,可判为变质油脂,不适合继续使用。

《食品安全国家标准 植物油》(GB 2716—2018)规定了煎炸过程中的食用植物油极性组分限量值为27%。极性组分是食用油在煎炸工艺条件下发生劣变,甘油三酯生成热氧化、热聚合、水解等反应产物的总称,其含量会随着煎炸油使用的时间、温度等增加而升高[5-6]。由表4可知,本研究抽取的60批次煎炸用油中检出3批次极性组分超过27%,并且该3批次样品为使用了3 d以上的煎炸用油,说明在长期煎炸过程中发生了劣变,不能继续使用。进一步分析极性组分含量数据,发现一些煎炸油极性组分结果在合格边缘。极性组分含量在20.1%~26.7%的煎炸油有20批次,仍存在风险,建议餐饮服务单位加强煎炸过程用油的使用与废弃管理。

另外,《市场监管总局关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见》对邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、DEHP、DINP)在油脂中的最大残留量分别定为0.3 mg·kg-1、1.5 mg·kg-1、9.0 mg·kg-1,本研究检出2批次邻苯二甲酸酯类塑化剂超过上述参考值(见表3)。邻苯二甲酸酯类塑化剂是一类油溶性极好的化合物,由于煎炸用油在长期与不符合食品安全标准的塑料容器中存放,容器中的塑化剂迁移到油脂中,会间接影响消费者健康[7]。

2.3 其他检测项目情况分析

本次研究对厦门市煎炸过程用油的酸价、极性组分、抗氧化剂、多环芳烃等十余种项目采用国标规定的方法对其进行检测。其中抗氧化剂、丙烯酰胺都只有2批次检出,且检出值较低,详见表5。60批次煎炸用油中有25批次检出含有乙基麦芽酚,检出率为41.7%,检出值为0.03~5.27 mg·kg-1。乙基麦芽酚是一种能够增加食品风味的合成香料,《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定了乙基麦芽酚不能添加到动植物油脂中,但可以在调味料中添加,由于有些商家的煎炸用油使用调味油,或者可能会有调味料、预制调理食品等带入的原因,所以检出乙基麦芽酚不能将其判定为不合格食品。对于16种多环芳烃的检测包括萘、苊烯、苊、芴、菲、苯并[a]蒽等,结果显示全部煎炸用油均检出含有多环芳烃,总量为9.9~57.2 μg·kg-1不等;其中苯并[a]芘检出26批次,检出值为3.4~4.2 μg·kg-1,均未超过国标限量(10 μg·kg-1)要求。对于12种反式脂肪酸的检测,包括反式棕榈油(C16:1T)、反式油酸(C18:1T)、反式亚油酸(C18:2TT)等,结果显示59批次煎炸用油检出含有反式脂肪酸,总量为0.41%~2.65%不等。反复煎炸的油脂含有的反式脂肪酸可能较高,有一定的食用安全隐患,但是目前国标对于煎炸用油的反式脂肪酸暂无限量要求。