茶入画境有真香

作者: 晏楠

那些长久积累的生活切片,层层叠叠,经由创作者的视觉,于笔端在画纸上晕染,在每位观赏者眼中折射出独属于自己的光芒。

山谷里氤氲的雾气。野草焚烧的烟味混杂着乡间的饭食香。大雨前河流屏息等待。花枯萎前最后的甜美。稻秆折断时短暂的叹息。翻开旧书,故事生出的记忆……这些生活里的细碎美好,留在沈更生的记忆里,在某一天以笔墨生成静止又流动的画面。

壹 清凉自得

就像夏天不适合写长篇,但可以写轻松的散文和小故事。夏天也不适合画大幅的浓墨山水,却极适合画幅精巧的扇面和小品。

过去的那个夏天,沈更生几乎买遍了线上能看到的所有扇子类型,尝试在不同材质和样式的扇面上作画。对于画家沈更生而言,他在一把把扇面上,变换题材也揣摩画面内容和画法。

看似只是尺寸变小了,但画面内容的布置却需要新的构思。最早尝试画扇面是沈更生受爱人所托。爱人想要有东方文化和审美格调的伴手礼,时值盛夏,扇子自然成了上佳之选。

作为正统的写意山水画家,将大幅山水的画面和意境呈现于小不盈尺的扇面上,技术上并不存在任何困难,只是在笔墨的取舍和意境的构筑上需要做思考。可,这样的大材小用,沈更生丝毫不抗拒,在意外得到大家的喜欢后,他也乐意听取大家的反馈意见,做更多题材的思考和创作。

“在我理解里,至少画画这种艺术形式并不是一定要挂在画展上才能显得高级、有价值,能以另外一种形式或者方式,走进或者服务于人们的生活,应该是这门艺术有生命力的标志。”沈更生说。

也许,正如沈更生所言,把山水画作在扇子上不失为融入日常的良好尝试。不过,很难回避的现实是,生活在城市套房里的我们,整个夏天几乎被包裹在空调房里。扇子本身也成了无用的过时物件。

空调和风扇是抵抗炎夏的利器,手执扇子悠悠扇风的姿态,在东方文化里数千年来却始终是“风凉”的具象化体现。任何的急躁和闷热,都能在这悠然扇风的动作里得以疏解。

心静自然凉,大抵就是在扇子拂动的徐徐风里,静下心而感受到了清凉。

贰 山水怡情

“在实践生活中体味万物的形象,天机活泼,深入‘生命节奏的核心’,以自由谐和的形式,表达出人生最深的意趣,这就是‘美,和‘美术’。”宗白华先生在《论中西画法的渊源与基础》一文里,开门见山讲出了“美”和“美术”的深意。

作为美的表达和美术的重要呈现形式,中国山水画自带此深意。

笔墨的浓淡、点线的交错,明暗叙事的互映,形体气势的开合,这些传统中国写意山水画的特点在沈更生的画作中,都有极明确的体现。而有一些具体的物体形象固宛然在目,然而飞动摇曳,似真似幻,完全溶解浑化在笔墨点线的互流交错之中。

沈更生用墨纯熟,且晕染的色彩个人风格明显。区别于大部分同时期的画家,沈更生的用色清淡,素雅。同样是大面积的色块晕染,他的色块有更轻透的呼吸感。

比如代表着草木和山林的绿色,即便叠加深厚,却传递着松弛,不让人觉得有丝毫压抑。

还有各种粉调的红,带着些娇羞,是山间被春风唤醒的花海,是被秋风染红的枫叶;各种色阶的黄,是绵延山间的古道,是秋草的休养生息。

沈更生的山水画视野辽阔,意境悠远;他笔下的静物,如竹子、兰花、芭蕉等都极清净,偶尔有点缀画间的小型鸟兽,也都活泼可爱,彰显着生机。

人不可能凭空创造,一切都有据可依。沈更生于山水中画山水。

在距离福州车程40分钟的贵安溪山,有着较原生的自然环境,还有在全国能排到前三的极好天然温泉。早些年,沈更生就在溪山给自己置办了房子。他说,在这里购置房子绝不是为了投资,而是为了满足自己对山水的向往。

每个周末,沈更生都会和爱人一起,到溪山小住,喝茶、作画、散步、泡温泉,这四样构筑成全部的溪山周末生活。有时,他们会邀请朋友们一起来过周末,聚会也从城里的消费场所移至溪山的自然山水里。

于他而言,每周的溪山小住是小憩放松,也是在自然山水的沉浸式感知场域。

叁 茶润心田

“房子的最佳观景位是这个阳台,迎面是两山间的幽长山谷。雨天的时候最美,雾气缭绕,说像仙境毫不夸张。”作画累了,沈更生会在阳台上喝茶发呆,有时候也不作画,就只是坐着喝茶发呆。

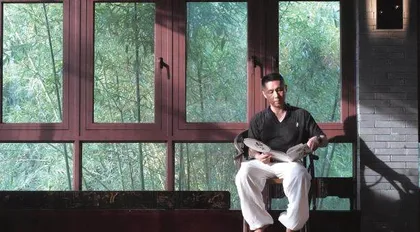

在溪山的房子里,众人边喝茶边聊着沈更生的画作和这山水的关系。他则在忙碌地洗水果、备茶点照顾大家,好似所聊的事与他无关。当他被强行拉进谈话时,更多时候也是安静地听,并不发表关于自己作品的高谈阔论。

和沈更生接触,会发现他是极沉静的人。这种沉静不是沉闷,不是不善言辞,是不争不抢的缓释和松弛。即便是和相识二三十年的老友在一起,他也总是更安静的那位,能很细致和稳妥着照顾着身边人的状态和感受。

作画和喝茶在沈更生的生活里是两个如影随形般的存在。喝茶是他作画时休息的方式,作画是他把喝茶时的心境描绘于纸张。所以,他的许多画里都“有茶气”。

所谓“有茶气”是指画作静谧舒缓的氛围。有时是一支荷的茕茕独立,有时是一叶扁舟带来的水面涟漪,有时仅是意向化的水墨晕染,小幅的挂轴和精巧的扇子,在茶桌席间,增添几分清净雅意。

在沈更生最近的创作里,他尝试把视角从自然转向城市的地标性文化建筑。他画过具象化的三坊七巷里带着马头墙的老建筑,画过上下杭的张真君庙,还有乌塔、白塔等历史更久远的古建筑。他还尝试更抽象和写意的画法,不拘泥于现实事物的框架里,将中国画“意向”的广阔象空间呈现于观者面前。

当一个画家并不把“画家”看作高高在上的身份,而只作为一种最普通的职业,平和也就自然有了。

“我也算不上是职业画家,只是把读书时学的东西再捡起来。”大学学习中国画,毕业后在外贸公司工作,后又在建筑、广告等行业一路打拼,到现在的阶段,他并不需要再靠画画为生。“不靠画画为生”,这大概是他愿意做更多尝试,吸收更多意见和建议的原因,也是他的画能松弛下来的最重要原因。

也许,离金钱和功利越远,离自己也就越近了。

后记

我们创造自己的生活,同时生活也定义了我们:以我们选择的道路,使用的物品,度过时间的方式。我们是自己生活的图书管理员,为自己拥有的物品、情绪、时间、寻找着最适宜的位置。