区域产业政策制定的实践与操作要点

作者: 朱文奇 张冉

随着新经济的不断涌现,产业边界逐渐模糊,融合交叉现象明显,而政府机构的部门设置和职能变化较小,必然出现同一产业分属不同部门管理的问题。因此,在制定政策时,就会产生不同部门分别出台针对同一产业的支持政策的问题。同时,综合性产业政策与金融、人才等专项政策也可能存在交叉的问题,造成政策体系混乱。

产业政策是区域产业规划落地的重要抓手,也是地方政府发挥主观能动性,刺激产业发展的重要手段。

但是,地方政府在制定产业政策的时候,往往存在着“天下政策一大抄”的现象,符合国家政策引导方向以及当地产业发展实际、指向明确、重点突出、资源利用合理的产业政策并不多见。究其原因,一是政策制定人员专业度不够,没有系统的产业政策理论基础,吃不透国家和上级政策精神;二是政策制定过程不完整、不系统,如没有产业规划引领政策导向,没有系统的横向比较研究,没有通过细致调研倾听企业诉求等。在这样的背景下制定的产业政策往往存在着诸多问题:

第一, 支持重点不明确。

制定产业政策时,永远会面临“产业门类众多”与“资源供给有限”的矛盾。因此,必须明确支持重点,让有限的资源发挥最大的作用。

以文化产业为例,根据国家统计局《文化及相关产业分类(2018)》,文化产业共包括9大类,43中类,146小类。面对复杂的产业体系,以地方有限的财力和资源,如不能很好的对细分产业进行区隔、取舍,明确产业发展重点和努力方向,产业政策很可能变成“撒芝麻盐”式的补贴,大家“雨露均沾”,但对产业发展的促进作用却极为有限。

第二, 不会运用新的政策手段。

随着国家政策调整,以土地、税收、财政补贴为代表的“老三样”政策使用空间越来越小,以产业引导基金、担保基金、信贷风险资金、基金投资奖励、支持企业股改/上市/再融资、引导产业园区专业化、支持人才供给等为代表的新工具不断涌现。但很多地方政府存在思维惯性,对政策变化趋势反应慢、理解差,没能力驾驭新的政策工具,也就难以推出最适合的政策工具组合。

第三, “盲目攀比”造成财政资金浪费。

在政策制定的过程中,很多地方政府往往会和同类或相邻区域进行机械比较,比政策手段、比优惠力度,担心在区域竞争中占了下风。但是,不同区域之间的资源禀赋、产业基础均不相同,产业政策更应从本区域现实基础出发,放大区域自身竞争优势,真正推动产业的发展。

第四, “政出多门”,“神仙打架”。

随着新经济的不断涌现,产业边界逐渐模糊,融合交叉现象明显,而政府机构的部门设置和职能变化较小,必然出现同一产业分属不同部门管理的问题,在制定政策时,就会产生不同部门分别出台针对同一产业的支持政策的问题。同时,综合性产业政策与金融、人才等专项政策也可能存在交叉的问题,造成政策体系混乱。

第五, 政策的可落地性差。

有政策但落实不好、兑付不利是政策执行中经常出现的问题。很多地方在制定政策的时候盲目攀比,“画大饼”,到兑付的时候才发现资源和财力难以支撑,只能延迟兑付甚至不兑付,严重影响地方政府信誉和企业信心。另外,实施细则存在漏洞或矛盾,兑付流程不顺畅等,也是影响政策落地性的重要因素。

针对上述问题,本文通过还原我们为某开发区制定文化产业创新发展政策的过程,以及本次政策制定过程中的经验和思考,系统提炼产业政策制定的关键要点,以期为地方政府制定产业政策提供思路和借鉴。

一、产业政策的主要内容和变迁趋势

1.产业政策的分类

按照产业政策的功能指向,产业政策分为选择性产业政策和功能性产业政策。

选择性产业政策指政府主动扶持战略产业和新兴产业,以缩短产业的演进过程的政策,政策措施包括目录指导、市场准入、项目审批与核准、供地审批、贷款的行政核准、淘汰落后产能等。这种以政策部门的判断、选择来代替市场机制,一定程度上限制市场自由竞争。

功能性产业政策指政府通过加强各种基础设施建设,推动和促进技术创新和人力资本投资,维护公平竞争,降低社会交易成本,创造有效率的市场环境,使市场功能得到充分发挥的产业政策。政策措施包括基础性的设施建设、研究与开发投入、信息服务、人力资本投资等,更加强调市场功能的充分发挥。

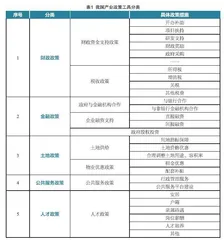

2.产业政策工具

我国的产业政策工具主要包括以下五大方面,九个细分方面(见表1)。

3.产业政策变迁趋势

“十四五”时期,我国的产业政策呈现从“跟进模仿”向“创新精准”转变、从传统的选择性产业政策向市场化、功能性产业政策转变的趋势。

一是政策功能由产业扶持向维护竞争、激励创新转变。二是政策类型由选择性产业政策主导向功能性产业政策为主、选择性产业政策为有益补充的政策组合转变。三是政策手段由特惠式向普惠式转变。在上述趋势下,政策工具的使用也需要进行转变。

第一,传统的财政政策工具应用空间愈发变窄。

财政政策工具主要包括财政资金支持和税收政策两种,其应用范围最广、使用频率最高。但是,随着中央对税收政策的管控日趋严格,税收政策使用的可行性越来越低,不少地方政府因为产业政策和税收直接挂钩而被“点名”,预计未来税收政策将越来越少地出现在产业政策当中。同时,随着全国统一大市场的提出,具有一定地方保护主义色彩的政府采购政策也受到较大限制。

第二,金融资本政策工具具有更大的发挥空间。

金融资本政策工具一方面可增加要素总量,另一方面可通过提高要素生产率促进产业发展,最直接的体现在帮助企业快速成长和规模扩张。近年来,产业引导基金几乎成了地方政府产业培育的“标配”,同时,针对不同产业的特点,金融政策工具创新手段层出不穷:担保基金、信贷风险资金、基金投资奖励、支持企业股改/上市/再融资等政策工具对区域产业的发展起到了积极的推动作用。

第三,土地政策由简单粗暴转向“精细化”创新。

土地政策作为“老三样”之一,是过往招商最常用的手段。随着多数区域土地资源的日趋紧张,传统的地价优惠、租金补贴甚至直接给地等方式的使用空间愈发受限,土地政策的创新更多体现在供给模式上。例如:广州市南沙新区“1+1+10”产业政策在新兴产业园区土地供给模式上进行创新,土地功能可混合利用,可租让结合,供应方式灵活,且房产可按幢、层、套、间等为基本单元分割转让,很好地解决了战略性新兴产业中小企业发展壮大过程中的用房、用地等难题(见图1)。

二、产业政策制定的步骤

产业政策包括区域综合性产业政策,即针对区域内所有产业类型的政策,也包括单项产业政策,如文化产业政策、电子信息产业政策等。无论综合性产业政策还是单项产业政策,原理是相通的。以某开发区文化产业政策制定为例,我们通常按照以下六个步骤开展政策制定工作:

1.明确产业发展的重点方向

明确产业发展重点方向是产业政策制定的第一步。正常情况下,产业政策是在产业规划完成后,作为产业规划的落地手段之一而制定的。但大部分地方政府没有系统的产业规划,需要在制定产业政策的时候,重新梳理产业发展的重点方向。

一个区域的产业发展无外乎两个方面:立足现有产业扩大规模和寻找新产业的增长点。我们主要从三个维度对产业发展重点予以明确。

一是产业基础和优势维度。对该区域最具优势的细分行业(规模占比超过10%),逐一分析发展特点,明确政策支持重点(见表2示意)。

二是上级产业导向维度。本区域的产业发展,应站在更高的维度加以考虑,需要符合国家和上级产业导向。因此,需要对上位规划和上级相关政策进行系统研究,找准本区域产业的位置,并与上级产业体系相融合。

三是产业创新趋势维度。以文化产业为例,文化与科技融合是未来产业发展的最重要趋势,包括文化产业与信息技术、材料科学、生命科学等前沿技术的融合。但目前看,材料科学、生命科学等方面的应用极为罕见,信息(数字)技术的运用最为广泛。

信息技术应用于文化产业创新时,除基础的网络层和通用技术以外,通常包括三个层次,即技术层、装备工具和技术平台层和应用层。围绕三个层面,结合区域自身禀赋和产业基础,选择文化产业创新升级的方向(见图2)。

综合产业基础和优势、上级产业导向和产业创新趋势三个维度,即可得到产业发展的重点方向,也是产业政策的支持重点。

2.研究细分行业特点

不同行业、产业链不同环节特点不同,在区域产业中的作用也不尽相同。在制定产业政策时,应对产业特点进行详细分析,并充分考虑其在区域产业发展中的作用,在重点环节发力,才能保证政策措施有的放矢,取得最大效果。

以影视行业为例,其产业链条包括:创作剧本—组建剧组—搭建场景—实施拍摄—后期制作环节。行业特点是投资大,监管严格,风险极高,有较浓的圈子文化,大多以民营企业为主导。

基于上述特点,并结合区域产业现实基础,我们认为,当地影视产业发展重点包括三个方面:一是通过影视产业传播区域品牌;二是依托本地丰富的作家资源,打造剧本创作基地,形成剧本创作集聚;三是支持以CG特效制作为代表的影视科技企业发展。因此,我们提出的产业政策主要包括:

第一,支持剧本创作。

发挥本区域作家群体资源优势,鼓励打造剧本创作基地。

第二,支持本土化创作和拍摄。

鼓励本土原创影视作品深刻反映本地传统历史文化及现实生活,传播区域品牌。对本地题材创作、本地取景拍摄予以奖励和补贴。

第三,支持影视作品获奖和在重要平台上映。

影视作品获奖和在重要平台播出,对于区域品牌传播大有裨益,予以重点支持。

第四,支持CG特效制作环节发展。

影视特效制作环节代表着影视行业的数字化发展趋势,对产业升级有较大的推动作用,应予以重点鼓励。

3.听取内外部企业诉求

产业政策的实施效果,最终要体现在企业的发展上,只有企业需要并欢迎的政策才能称之为好的产业政策。因此在制定产业政策时,需要做细致的调研访谈,倾听企业的声音。为保证产业存量的稳定,需要听取内部企业的声音;为了招商引资,也要听取外部企业,特别是有意向入驻企业的声音。通过听取内外部企业的诉求,可以对区域各项要素条件有客观的评价,也可以找准政策扶持的重点。

4.横向对比分析

不同区域间的良性竞争是我国经济发展的重要动力之一。因此,在制定产业政策时,需要进行两方面的横向对比分析。一是分析标杆区域同类产业政策,学习借鉴其政策制定思路、支持重点、支持方式、支持力度;二是分析有竞争关系区域的同类产业政策,避免处于竞争劣势,政策落空。

5.资源和资金测算

在制定政策措施后,需要对政策措施所需要的资源、资金进行测算,并根据测算结果对政策条款、力度、限制条件等进行必要的调整,确保有充足的资源、资金可以兑付。

6.细化实施细则

最后,围绕政策的落地实施,需要制定政策的实施细则,包括对各项政策条款的详细解释、兑付条件、兑付流程,让政策受益人能够一目了然,确保各项条款能够落地。

三、对政策制定要点的思考

制定产业政策是一项非常专业的工作。产业政策的导向、措施,直接决定了区域产业未来发展的方向和重点;产业政策的兑付效果,直接决定了地方政府的信誉,不能有丝毫的马虎、敷衍。从过往的经验看,制定产业政策需要关注如下要点:

1.产业政策需要有前瞻性

产业政策是引导产业发展的重要手段。因此,制定产业政策,不能仅仅着眼于区域现有产业和现有发展水平,要在系统分析产业发展趋势的基础上,制定前瞻性引导措施,重点支持新产业、新模式、新技术、新业态的发展,要引领产业发展方向,避免区域产业发展水平停滞不前。

2.制定产业政策需要有产业生态化思维

产业的良性发展,需要有好的产业生态。因此,在制定产业政策的时候,不能仅仅着眼于产业本身,也要关注相关生态要素的发展并给予必要的支持。比如:产业园区的建设、资本机构的支持、行业协会的支持等。

3.制定产业政策导向要清晰

不同区域的资源禀赋、产业基础等条件不尽相同,发展产业不可能面面俱到。因此,要通过制定产业政策传递清晰的产业导向,鼓励哪些细分产业、鼓励哪些产业环节、鼓励哪些生态要素,让有限的资源、资金发挥最大效用。

4.要注重政策的可落地性

产业政策最终需要政策执行部门落地实施。因此,在制定产业政策和实施细则时,要严谨、细致、成体系。定义要清晰、标准要精准、范围要明确、流程要闭环,确保政策可以顺利实施,不打折扣。