小学生学习动机的现状与激励策略

作者: 陈香

学习动机是直接推动学生学习的内部动力,它维持学生已有的学习活动,并引导学生的行为达到一定的学习目标。为探讨影响小学生学习的主要原因,并进一步寻求学习动机的培养策略,笔者对全校四至六年级学生进行抽样问卷调查。

● 问卷调查

(一)调查目的

对小学生的学习动机进行调查,为研究动机对小学生学习成绩的影响,以及改进教师教育工作提供一些研究依据。

(二)调查对象

常州市武进区坂上小学的四至六年级学生,共209名。

(三)调查方式

本研究采用线上问卷调查,此问卷经过心理专家审核,具有一定信度和效度。共发放209份,收回209份,回收率100%,有效问卷100%。

(四)调查时间

2023年11月4日。

(五)调查内容

小学生学习目的性、自觉性、求知欲、归因因素4个方面的信息。

● 调查结果分析

(一)学习目的性

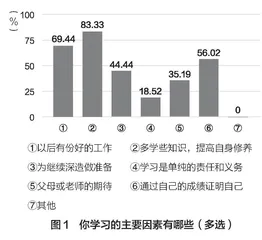

由图1可知,对“你学习的主要因素有哪些”这一多选题进行分析,发现在调查对象中,69.44%的学生选择了①,即以后有份好的工作;83.33%的学生选择了②,即多学些知识,提高自身修养;44.44%的学生选择了③,即为继续深造做准备;18.52%的学生选择了④,即学习是单纯的责任和义务;35.19%的学生选择了⑤,即父母或老师的期待;56.02%的学生选择了⑥,即通过自己的成绩证明自己;没有学生选择⑦,即其他。

第一,参与调查的小学生能够意识到学习目的且比较明确。在回收问卷中,具有正向意义的选项①、②、⑥,选择的人数均在50%以上,这说明绝大部分小学生对自己的学习目的是有正面取向的。在问卷过程中,我们还发现少部分小学生在选择时有些迟疑,由此可见,他们对自己的学习目的还不够明晰。

第二,大部分小学生的学习目的是比较积极、向上的。在选项中,②多次被选,这说明小学生学习主要是为了多学些知识,提高自身修养,这些都是积极的表现。而④被选的次数较少,说明绝大多数小学生还不了解学习的责任和义务。

第三,小学生开始偏重于内部学习动机,较多的学生选择①、②、⑥,较少的选择④和⑤,说明小学生关注更多的是自己的未来发展。从总体上来看,多数小学生是为了“多学点知识,提高自身修养”“以后有份好的工作”“通过自己的成绩证明自己”而努力学习,这是小学生因学习本身产生的兴趣所形成的目的。值得提出的是,也有一小部分小学生是因外部动机,缺乏学习主动性,这将影响小学生整体素质的提高,包括学习成绩的提高。

(二)学习自觉性

根据表1,发现在调查对象中,148名小学生认为自己一直保持良好的学习心态,占总人数的70.81%;45名小学生认为自己想学好,但是学不好,占总人数的21.53%;7名小学生认为自己对学习提不起劲,厌学,占总人数的3.35%;3名小学生认为周围同学都努力学习,所以自己不得不学,占总人数的1.44%;没有小学生认为无所谓,只要不是太差就行;6名小学生认为自己平时不怎么学,主要是考前突击,占总人数的2.87%。

从表1可以看出,参与调查的大部分小学生选择“一直保持良好的学习心态”,自觉性比较强。消极状态只是个例,需要任科教师进行典型分析。可喜的是,没有小学生选择“无所谓,只要不是太差就行”。由此可见,小学生的学习基本是自觉的,心理是健康向上的。

由图2可知,每次考试结果公布后,在调查对象中,对待成绩的态度为“会自责,并因此努力学习,希望提高成绩”的小学生占67.94%,“循序渐进,慢慢调整”的小学生占19.14%,说明小学生想学好的内部动机是强烈的,可能是学习方法上存在一些问题,与学科知识的难易程度和教师的教学方法有关;“知道分数会自责,但不久就忘了”的小学生占11.96%,他们的学习态度一般,继续努力的热情不高;“无所谓,不需要改变”的小学生占0.96%,他们对待学习的态度比较消极,在父母和老师的催促下都不能按时完成作业,更谈不上自觉学习,对成绩无动于衷。

(三)学习求知欲

由图3可知,在调查对象中,37.02%的小学生喜欢“自学为主,有问题再向老师或其他人请教”的学习方式;23.56%的小学生喜欢“听老师或其他人讲解”的学习方式;39.42%的小学生喜欢“老师讲解为主,自学为辅”的学习方式。

不管是自学为主,还是老师讲解为主,或其他人讲解,这几项的所占比例很接近。由此可见,很多小学生的学习能力一般,缺乏对课内外知识的好奇心,虽然学习心态良好,但主动求知的心理欲望不强烈,视野局限于校园学习和生活,需要拓展其他领域的学习。

依据表2,可以发现在调查对象中,绝大多数小学生认为自己“很努力学习”,占81.25%,至于学得如何与智力和心态有关;6.25%的小学生受外界因素的干扰,无法克制自己的行为,从而影响学习时间;1.92%的小学生觉得自己现在还没进入状态,等毕业前再开始冲刺;有2名小学生持有“混一天算一天”的态度,对所要求掌握的科目毫无兴趣,丧失了学习能力,占0.96%;还有20名小学生只学自己认为有用的、感兴趣的科目,对其他科目的态度很消极,占9.62%。

从图4可以看出,参与调查的小学生总体上有较强的求知欲。在遇到不会的问题时,70%以上的小学生学习兴趣浓厚,会和同学一起讨论,或自己想方设法理解;20%左右的小学生学习兴趣一般;0.96%的小学生没有学习兴趣。从这些数据上可以看出,仍有一部分小学生的学习动机没有得到激发,这是我们需要关注的问题。

(四)归因因素

根据表3,参与调查的小学生对于考试结果,能从自身努力方面进行归因。如某次考试考得不好,76.08%的小学生归因为“自己不够努力,学习浮躁,缺乏踏实的学风”,还有一半以上的小学生会归因为“自我控制力差,情绪波动大”,57.90%的小学生归因为“不知道怎样安排自己的学习活动”。以上3个选项都属于内归因。虽然学生会从自身寻找问题,自我改正,但没有很好的解决策略,也从未向老师或家长求助,这是影响成绩的重要因素。15.31%的小学生把成绩不好的理由归因在老师身上,还有11.48%的小学生把成绩不好的理由归因在家长身上,如老师的教法、知识的枯燥、家长的淡漠,这在一定程度上影响着学生的学习情感。

由图5可知,在调查对象中,10.65%的小学生不认真听课是因为不喜欢这位老师的讲课;19.44%的小学生不认真听课是因为对这门课不感兴趣,觉得浪费时间,这是对教师和学科的兴趣角度的评价,每个学生的兴趣点不同,所以会有偏科现象。16.21%的小学生不认真听课是因为更愿意自学感兴趣的科目;26.39%的小学生不认真听课是因为有其他事情要做,可见其上课时态度有些散漫。10.65%的小学生不认真听课并没有原因,就是不想去上课;16.67%的小学生不认真听课是因为想睡觉或睡过头了,这是明显对自己的学习不负责,无视学习的重要性;39.81%的小学生因身体不舒服而不认真听课,进而影响听课效率。

● 激发小学生学习动机的策略

(一)唤醒小学生对归因的正确认识

如果小学生把学习失败归因于自己不认真,感到自责、内疚、羞愧,那么他之后会更加努力地学习。如果小学生遭遇失败习惯于内归因,感到力不从心、羞愧,从而降低了自我效能感,出现不良消极情绪,会影响其学习热情。如果小学生把失败归因于自己能力跟不上、对课程内容不感兴趣、教师的教学方式单一,此时,小学生会降低成就感,减弱他们的学习热情。卡尔·雅斯贝尔斯说:“教育的本质是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”教师要通过推心置腹的交流了解小学生对自身存在问题的归因,帮助小学生寻找到影响成绩的因素,对症下药,解决关键问题。

(二)自我需要与成就需要是激发小学生前进的内驱力

内驱力,是学生积极参与活动的重要来源。老师要了解小学生不同的需求,适当地给予满足。小学生希望知道自己是一个什么样的人、别人如何评价自己。自我评价高的小学生,比较有优越感,为了保持好自己的形象会不断努力,产生的上进心更强烈。教师可以借助马斯洛需要层次理论,对小学生的学习动机进行分析:“学习的动力是为了获得师长的表扬,或是同学们的崇拜与欣赏”,这是归属与爱的需要;“学习的动力是为了得到别人的尊重”,这是自尊的需要;“学习的动机是为了提升素养,活得更有意义”,这是自我实现的需要。创造一个和谐、安全、包容的学习氛围,让小学生感觉到被理解和接纳,不会因为自己出错而受到嘲讽或批评,那么小学生会渴望学习,敢于接受新思想,从而主动求知。除此之外,还要根据个别小学生的需要,进行针对性的工作。

成就需要是一个人克服困难,力求解决某一难题的内驱力。“动机强度=成就目标×实现目标的可能性”的公式表明,教师应根据每个小学生原有的基础,帮助其确立经过努力有可能实现的目标,从而最大限度地激发小学生的成就动机。过高或过低的目标都不利于激发小学生的学习动机。

(三)创设适宜条件,培养小学生健康积极的兴趣爱好

创设悬念情境,将小学生的注意力集中在无确定答案或具有挑战性的问题。如上课前,不要告诉小学生本节课的学习内容,而是通过小故事、小游戏等形式引起他们的好奇心,让他们迫不及待地关注本节课将要学习的内容。

鼓励小学生猜测。在数学课堂上,教师可以用“猜测-验证”的方法将问题与重要知识有机结合在一起,呈现多种回答,并在此基础上归纳总结,如果小学生猜测错误,那也要保护好他们的自尊心。

激发求知欲望。人有一种探索和认识外界环境的内在需要,表现为求知欲。“兴趣是最好的老师”,浓厚的兴趣会激发小学生的动机,唤醒小学生的求胜欲望。

(四)提高小学生的自我效能感

第一,家庭期望。“望子成龙,望女成凤”是大多数父母对孩子的期盼,但过高的要求会给孩子造成太大的压力,反而影响孩子的学习效率;有些家长则担心孩子的压力过大,索性降低对孩子的期待或者放弃期待。这样两个极端都是不恰当的方式。父母要相信孩子的能力,只要孩子有克服困难的毅力,持之以恒,用积极的心态对待学习成绩,用乐观的姿态面对生活,他们就能在成长的道路上越走越远,创造出属于自己的精彩人生。

第二,自我竞赛。竞赛是一种激发学习动机的手段,通过合理竞赛,激发小学生的好胜心,将大大提高其学习兴趣和克服困难的毅力。然而,要注意的是,过度的竞赛也会产生一些负面影响。因此,教师应鼓励小学生与他自己竞赛,这样能推动每个小学生不断进步,同时能避免同学之间的竞赛而产生的副作用。