运动:让我们获得从身到心的成长

作者: 王凡

一个人在运动时,能更好地了解自己的身体,照见自己的内心。运动所带来的不仅是身体的锤炼和素质的提升,更重要的是在挑战身体的极限中,获得内心的自律、自信和自由。

虽然目前还没有一种理论可以明确解释运动影响心理健康的作用机制,但大量研究都证实运动可以显著改善我们的心理健康水平。那么,在主流研究中,运动影响了心理健康的哪些方面呢?

有助于发展智力

经常参加体育锻炼可以使个体的记忆、思维、注意力和想象力等得到充分发展。因为运动能有效地促进血液循环、增强心肺功能,其中有氧运动能使大脑获取更多的氧气,给大脑的记忆和思维能力提供必要的物质保障,提高脑力劳动的效率。

此外,人们在学习的过程中,大脑皮质的相关区域处于高度兴奋的状态,并随着学习时间的延长而产生疲劳感,导致学习效率下降。体育锻炼有助于大脑皮质的相关区域形成兴奋与抑制交替的机制,降低疲劳感,提高学习的效率。

有助于调节情绪

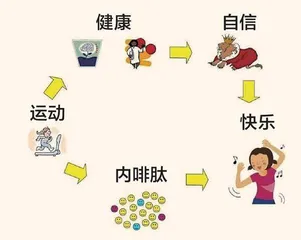

研究发现,青少年参加体育锻炼的次数和时间与积极情绪呈正相关,体育锻炼越多,积极情绪越多,并且经常参加体育锻炼的人群患抑郁症的风险相对较低。可能的原因在于,适度负荷的运动能够促进人体释放一种多肽物质——内啡肽,它能使人们获得愉快、兴奋的情绪体验。

此外,在运动时我们平日积累的压力、不满等负面情绪能够得以宣泄。因此,参加体育运动,尤其是参加那些自己喜爱和擅长的运动,可以宣泄负面情绪,让我们从中得到乐趣,振奋精神,从而获得良好的情绪体验。

有助于提高自我效能感

国内针对青少年的一项研究表明,体育锻炼不直接影响心理健康,而是通过自我效能感间接影响心理健康。自我效能感指个体对自己是否有能力完成某一行为所进行的推测与判断。经常参加体育锻炼的人,对自己的能力判断更为积极,在面对挑战时也更有自信。

另外,体育锻炼让我们对自己的外表、健康和身体机能更有掌控感,从而增加自我效能感。

最后,运动可以改善人际关系,增加归属感,从而发展我们的自尊,提高我们的自我效能感。

世界卫生组织建议,青少年每天都要进行中等及以上强度的体育活动,累计时间不少于60分钟。

那么,在繁忙的学习生活节奏中,我们怎样才能做到呢?

1.选择自己喜欢的运动项目

青少年不能坚持运动,很大的原因在于在运动中感到辛苦乏味,如果能找到一项自己喜欢的运动,并从中体验到运动的乐趣,那么坚持运动就不再困难了,日后这项运动或许还能成为自己的一种优势。所以利用活动课或课余时间尝试篮球运动、羽毛球运动、乒乓球运动、跑步等有趣的运动吧,总有一项适合你。

2.坚持适量适度的运动原则

运动前记得热身,运动后记得放松,热身可以最大限度地避免我们在运动时受伤;运动后的拉伸放松可以促进肌肉的生长和身体的恢复,避免运动后肌肉酸痛。另外,依据自身实际把握好运动量与运动强度,超过自身负荷的运动不利于长期坚持,也加大了运动损伤的风险,而适度的运动则会让我们觉得更容易控制。

3.将运动穿插于日常活动中

我们都知道中学生学习生活有着紧张的节奏,每天抽出时间运动可能比较困难。那我们可以在课间到走廊上走一走,放松一下肩颈,这样更有利于下节课的学习。此外,爬楼梯、上学路上快走以及做课间操等都是我们日常运动的组成。这样看来,每天的跑操是不是也不那么讨厌了呢?

4.适时给自己的坚持点个赞

不只是运动,任何目标的达成都有一个积蓄力量、厚积薄发的过程。当我们达到了一个小目标,比如已经连续一周骑自行车上学,或者活动课时和小伙伴打了羽毛球,这时记得用物质或精神上的小礼物来及时奖励自己。这将帮助我们保持动力并养成坚持运动的好习惯,让我们在成功面前不停下前行的脚步。

最后,悄悄地告诉同学们,有研究表明,团体运动比个体运动在各方面更有效,所以同学们珍惜每天的跑操以及与小伙伴相约运动的时间吧,在繁忙的学习中记得给运动留一个小小的位置。