“被误置的”情感依恋

作者: 靳媛媛

在网络上或我们身边,家庭暴力、受骗、被恋人精神控制等恶劣事件常有耳闻,给受害人造成了严重的身心伤害,大家对此持有谴责的态度,越来越多的人认识到了如何识别和避免遭受此种伤害。即便如此,该类事件仍层出叠见,甚至一些“受害者”心甘情愿被加害人的伎俩“绑架”。因此,我们不得不考虑这是为什么。

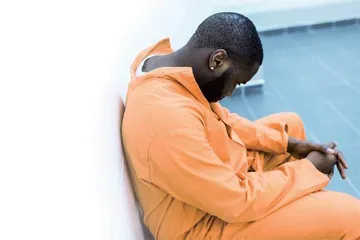

经典电影《肖申克的救赎》中,有一个被关押近半个世纪的罪犯老布,他在获知即将刑满释放时,不但没有满心欢喜,反而面临精神上的崩溃,因为他已经彻底依赖上剥夺他自由的监狱,所以他最终选择了自杀。这种起初你讨厌、恐惧,但逐渐习惯后最终依赖它的心理在某些刑事案件中也令人匪夷所思。

最早的一起研究案例发生在瑞典首都。1973年8月23日,两名罪犯抢劫了一家银行并挟持了四位银行职员,在警方与歹徒僵持了130个小时之后,因歹徒放弃而结束。然而这起事件发生后几个月,这四名遭受挟持的银行职员仍对绑匪显露出怜悯和感激的情感,反而对警察采取敌对态度。更甚者,人质中一名女职员竟然还爱上劫匪,并与他在其服刑期间订婚。这两名劫匪劫持人质达六天之久,受害人在此期间生命、自由、尊严全部被剥夺,当劫匪适时地归还一些本就属于他们的权利时,反而使他们对劫匪感恩戴德。犯罪学家从病理学角度将这种现象称为“斯德哥尔摩综合征”或“人质认同综合征”。

犯罪学和社会心理学中将斯德哥尔摩综合征看作是一种病理性症状,表现为使人能够被“驯养”。心理学研究通常将斯德哥尔摩综合征的产生条件归纳为4个行为特征:

● 人质明确认识到绑匪能够随时随性地威胁自己的生命;

● 在绑架中某些绝望时刻,人质发现自己得到了绑匪施舍的少许恩惠;

● 与世隔绝;

● 人质彻底相信自己无法逃脱。

这4个条件依次递进,为人质罹患斯德哥尔摩综合征构建了一个框架,人质因而产生4个情感历程:

※ 恐惧,因突如其来的威胁和迫害导致的巨大恐慌;

※ 害怕,在持续胁迫的环境下身心俱疲;

※ 同情,在与绑匪长期相处的过程中了解其“不得已而为之”的苦难背景并与之共情;

※ 依恋,最终对绑匪产生不离不弃的认同情感。

经过专家们的研究,“斯德哥尔摩症候群”的事件竟普遍得令人惊讶——这种症候群的例子见诸各种不同的经验中,从集中营的囚犯、战俘、受虐妇女与乱伦的受害者,到职场下级职员、政治派系操控的人民都可能发生斯德哥尔摩综合征体验。

这种“被误置的”情感依恋模糊了事实真相的边界,只会让受害者深陷痛苦泥淖而不自知,我们最好采取正确的态度应对。斯德哥尔摩综合征最好的治疗方法应该是找医生或心理师进行心理治疗。治疗斯德哥尔摩综合征的方法包括帮助受害者认识自己,发展受害者的个人潜能;帮助受害者建立积极的心态,不轻易屈服于现实等。