刻刀与刺刀

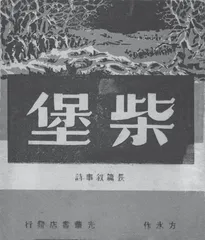

作者: 余贤隽方冰(1914-1997),原名张世方,安徽淮南人。1938年入陕北公学学习,同年加入中国共产党。1939年赴晋察冀根据地,加入田间等人创办的“战地社”,负责《诗建设》周刊编辑及美工。1945年创作长篇叙事诗《柴堡》(1948年由光华书店出版)。1953年加入中国作家协会。1956年调至中国作协沈阳分会从事专职创作,出版诗集《战斗的乡村》(1956)、《飞》(1962)、《大海的心》(1985)。新中国成立后,历任大连市文化局局长、辽宁省作家协会副主席等职。

在20世纪中国诗歌史上,晋察冀诗群是不容忽视的存在,它记录着中共领导的第一个抗日根据地的硝烟烽火,具有鲜明的时代特征和重要的历史意义。同时,诗人与战士的双重身份拓展了诗歌的创作经验和审美趣味,被学界誉为“最有资格以地域命名的诗派”[1]。在论及晋察冀诗群的诗歌创作时,现有研究多聚焦于该诗群的爱国情怀、民族救亡等群体风格。1959年,在给晋察冀的老战友们编选诗集时,魏巍指出了晋察冀诗歌的另一重面貌。在序言中,他首先总结了晋察冀诗歌的共同特色——“浓厚的生活气息和鲜明的战斗风采”[2],旋即又指出应当关注这些晋察冀诗人身上各自迥异的风格,例如田间的诗是“热情铸成的一把钢剑”,邵子南的诗“极力追求自然”,徐明的诗透露着“纯洁战士的真挚”,陈辉的诗流淌着“孩子式的纯真”[3]……晋察冀诗歌刊物《诗建设》的编辑方冰晚年也回忆道“史轮、陈辉、任霄”的诗风“各有特色”[4]。

晋察冀诗群绝非主题与风格的单一复现,而是以独特的个体视角观察这片土地上发生的大小事件,并结合自身的审美经验进行诗歌创作。将这些诗人们的个体书写拼贴在一起,方才共同绘出晋察冀诗歌群体的精神风貌与艺术特征。强调对诗人个性化特征的挖掘,不仅是对晋察冀诗歌内涵空间的拓展,也帮助我们重返历史现场,深度还原和理解晋察冀诗人们的创作经历。本文以晋察冀的一位诗人——方冰作为研究对象,通过分析其在晋察冀地区的诗歌创作,解读其带有个人特色的晋察冀书写。

在《晋察冀诗抄》的序言中,魏巍将晋察冀诗歌总体概括为“动人的人民战争的风俗画”,而把方冰比作“线条明朗、色彩引人的画家”[5]。方冰虽然不是职业画家,但他不仅负责《诗建设》刊物的编辑排版,还制作钢板画为之配图,受到了当时晋察冀诗人们的普遍称赞——“钢板刻得好”“印得很精美”[6]。那么,手握“刻刀”的方冰,其身上的某种“画家气质”是如何影响其诗歌创作的呢?本文且从老战友魏巍的两点评价——“色彩引人”“线条明朗”着笔。

较之其他晋察冀的诗人,方冰的诗歌明显偏爱使用颜色词,“绿色的草原”“白色的河滩”“黑影”“红灯”等意象在诗歌中构成独特的视觉符号系统。色彩词语的使用不只是对自然景观的简单复制,实则隐含着诗人的情绪、感知、审美等丰富内涵。方冰诗歌中的颜色通常具有典型的象征意义,它们体现着诗人自身的思维逻辑、审美趣味,与某种意象形成潜在的意义联结。例如,“红色”富有牺牲精神与战斗热情,“鲜红的血滴”予以诗人“战斗的力”[7],“鲜红的血迹”燃起战士们心中的“复仇情绪”[8];再如,“青绿”蕴含希望与生命力,诗人将自己年轻的生命比作“绿色的草原”[9],被压迫一生的老农眼中,晋察冀根据地的天空是“那么青”[10]。

方冰等晋察冀诗人继承了闻一多早年所倡导的诗歌“三美”说,不过其中对“绘画美”的继承并非闻一多原来所指的辞藻色彩,而是“包含色彩在内的画面感”[11]。除了对色彩的精准把握,方冰还十分擅长使用色调对比与互补的手法来丰富诗歌的“画面感”。《担架》中“白色的河滩上,晃动着几条巨大的黑影”,“黑”与“白”的视觉冲击立马营造出宁静生活被打破的紧张氛围;其代表作《红灯》《拿火的人》中反复使用了“黑”与“红”的对比结构。《红灯》里描写了黑夜中封锁墙前闪烁的“一盏红灯”,暗示敌占区忍耐痛苦的同胞们期待收复的迫切心情;《拿火的人》中热心村民举着火把为战士们照亮前行的道路,红色的火不仅体现诗人对军民一心的赞美,更流露着人民对走出战争黑暗的向往。除了利用色调对比外,方冰也时常用色调互补来营造视觉美感。在表达自我的诗歌《我底生命》中,诗人将自己的生命比作“腾起了无边光辉的绿色的草原”[12],蕴含生命力的绿色与太阳的光辉形成色调互补,强而有力地展现着诗人蓬勃的生命激情。色调的对比与互补所营造出的画面感,不仅更好地满足诗歌的视觉体验,“黑”与“红”的对比、“绿色”与“光辉”的互补,实际上更隐藏着作者向读者传达的个人情绪和社会情感。

相较于易懂的“色彩引人”,魏巍的另一条评价“线条明朗”就稍显隐晦。所谓“线条明朗”单纯指的是技法层面吗?线条是日常生活中最基本的视觉现象,也是艺术创作中最基础的语言,线条的使用往往反映创作者从“摄取形象”到“建构物象”的内在思维逻辑,也反映着创作者对外在世界的态度与方法[13]。换言之,诗歌中的“线条”不仅反映出客观物象进入诗歌文本的创作路径,也反映出诗人的审美趣味和艺术品质。

那么,晋察冀根据地生活中的点点滴滴是如何进入方冰的诗歌文本的呢?方冰的诗歌通常是源于抓取一个人物乃至一个极小的意象。其诗歌《担架》[14]从河滩旁一副白色担架着笔,描绘了四个妇女抬着担架过河的场景;《血滴》[15]记录自己看见山道岩石上一颗鲜红的血滴,由此联想到了战士牺牲与革命热情……从意象出发的创作方式,在方冰晚年对创作经验的总结中也得到印证:“有时候只是忽然一个意象闪现在脑子里,怕它跑了,立即把它抓住记录下来,并力求把它的美表现出来。”[16]可以说,方冰身上有着画家般观察世界的敏锐洞察力,总能从日常生活细微之处挖掘出耐人寻味的意象。意象从“脑海闪现”到进入诗歌文本,依赖于诗人良好的创作技法。

由于在晋察冀地区描写对象主要是战士,为了凸显其身上的战斗品质,方冰通常运用简洁有力的动作描写,勾勒出充满力量感和立体感的战士形象,如同刻钢板画一样明朗有力。《不屈者》中反复描写了被捕同志的“站立”动作,无论是敌人“把鞭子往地上一掷,指着旁边的夹棍”的严刑逼供,还是“好招待”“金钱、地位”的诱惑,被捕同志始终站在那里,“那么稳,像一架山”[17],始终如一的站立动作很好地凸显出战士坚定的革命信仰;《人民的葬礼》中记录了不为敌人带路而牺牲的老农,方冰用“两把明晃晃的刺刀,抵住他的前/后心”[18]刻画出敌人的残忍和咄咄逼人,而老农则还之以“低下了头”这个简单动作,暗示其内心不为所动的决绝;《屈死者》以“脸向下,嘴啃着地,十个手指都抓秃了”[19]的动作描写,描写出阵亡于内战中的同胞的悲惨情景……中国传统画论中有“疏密二体”[20]的经典论断,所谓“疏体”即“笔才一二,像已应焉……此虽笔不周而意周也”。方冰以“一二笔”勾勒出具有典型特征的动作,有效地表现人物的战斗品质,但正如其在对长诗《柴堡》的反思中所说的“有些地方写得嫩,人物刻画得不够好”[21],过度依赖典型动作的描写不免让人物刻画陷入了简单化、刻板化的缺陷,比如《不屈者》和《柴堡》中对于被捕同志誓不屈服的描写颇显同质化,难以表现个体的独特性。但面对这群“时代的鼓手”[22],我们不应站在艺术性的制高点上予以过分苛责,而应当理解其诗歌背后蕴含的深沉的创作动机。

方冰与田间、史轮、陈辉等晋察冀诗人一样,是诗人,更是战士,他们亲身经历了抗日战争的腥风血雨,参与了根据地的创建,残酷战争带来的切肤体验直接介入了他们的诗歌创作,甚至具有决定性因素。前文提及方冰是从“脑海闪过”的意象开始诗歌创作,作为一个热爱国家与人民的战士诗人,那些在他脑海中一闪而过的意象自然都是战场上的枪林弹雨和他“热爱的晋察冀根据地”[23]的风土人情——血滴、担架、火把、红灯……也只有这些“意象”闪过脑海时,诗人才会萌生难以抑制的创作激情。著名长诗《柴堡》的创作动机正是深夜里方冰难以抑制内心对于故去老战友的怀念,“感情是再也按不下去了”,于是就“决心把它写出来”。[24]

在难以抑制的创作激情基础上,方冰进一步提出“从人民日常生活的语言中提炼诗句,用人民群众喜闻乐见的形式去写诗”,“这样的诗才能被广大人民群众所理解、所爱好,才能扩大它的战斗作用”。[25]

从中我们能解读出前后互为因果的内在逻辑:诗歌的战斗作用是激发起人民群众抵御外敌的战斗激情,作为受众的人民群众的接受程度决定了诗歌战斗作用的效果,因此方冰等晋察冀诗人呼吁要将诗歌与人民群众结合起来。对诗歌战斗作用的强调,决定了具有画家气质的方冰创作的诗歌绝不是孤芳自赏、纯粹表达个人趣味的文人画,而是魏巍概括的“色彩引人”“线条明朗”的“人民战争的风俗画”。或许简单粗犷的线条、反复使用的色彩会让诗歌在艺术形式上略显单薄,但身兼战士、诗人、画家三重身份的方冰,需要的是“刻刀”,更是“刺刀”,他将对国家、人民的热爱与全部的生命激情注入到诗歌铿锵有力的言语、立体鲜明的形象中,使诗歌凝聚成一把从晋察冀杀向敌人的“刺刀”。

直到晚年,方冰仍保持他晋察冀时期的创作方向,在对朦胧诗的意见中他依然强调诗歌在“一定要有自己的强烈的个性特点”的基础上,要“为广大人民群众而写的,反映广大人民群众的生活斗争,反映广大人民群众的思想感情”[26]。我们有理由相信,也由衷地敬佩老一辈革命战士的信仰与选择,正如魏巍在《晋察冀诗抄》的序言中总结的,晋察冀诗人追求诗意,是“从生活出发,从斗争出发,使自己的革命热情和生活的色彩、时代的色彩融合起来,使它产生出诱人的魅力”。[27]

(余贤隽,四川大学文学与新闻学院在读硕士)

[1]张中良:《从晋察冀诗群看抗日文学风貌》,《当代文坛》,2021年第4期,第77页。

[2]魏巍:《晋察冀诗抄·序》,北京:中国青年出版社,1959年,第19页。

[3]魏巍:《晋察冀诗抄·序》,北京:中国青年出版社,1959年,第21页。

[4]方冰:《大海的心·自序》,沈阳:春风文艺出版社,1985年,第3页。

[5]魏巍:《晋察冀诗抄·序》,北京:中国青年出版社,1959年,第21页。

[6]魏巍:《诗与时代——在〈诗刊〉编辑部召开的座谈会上的发言》,《魏巍文论集》,郑州:河南人民出版社,1984年,第192页。

[7]方冰:《血滴》,《战斗的乡村》,北京:作家出版社,1957年,第24页。

[8]方冰:《过平阳镇》,《战斗的乡村》,北京:作家出版社,1957年,第31页。

[9]方冰:《我底生命》,《战斗的乡村》,北京:作家出版社,1957年,第2页。

[10]方冰:《一个老农的歌》,《战斗的乡村》,北京:作家出版社,1957年,第49页。

[11]张中良:《从晋察冀诗群看抗日文学风貌》,《当代文坛》,2021年第4期,第83页。

[12]方冰:《我底生命》,《战斗的乡村》,北京:作家出版社,1957年,第2页。

[13]顾黎明:《线论》,中国美术学院博士论文,2009年,第5页。

[14]方冰:《担架》,《战斗的乡村》,北京:作家出版社,1957年,第22页。

[15]方冰:《血滴》,《战斗的乡村》,北京:作家出版社,1957年,第24页。