唐雎说秦全魏

秦、魏为与国②。齐、楚约而欲攻魏,魏使人求救于秦。冠盖相望,秦救不出。

魏人有唐雎者,年九十余,谓魏王曰:“老臣请出西说秦,令兵先臣出,可乎?”魏王曰:“敬诺。”遂约车而遣之。

秦王喟然愁悟,遽发兵,日夜赴魏。齐、楚闻之,乃引兵而去。魏氏复全,唐雎之说也。

(选自《战国策·魏策》)

[注释]

① 题目为编者所加。②与国:盟国。③芒然:疲倦的样子。④任:能力。

[译文]

秦国、魏国是盟国。齐国、楚国约定要合力攻打魏国,魏国派人向秦国请求救援。派出的使者往来不断,秦国却不派救兵。

魏国有位叫唐雎的人,年纪九十多岁。他告诉魏王说:“老臣请求从魏国出发,往西方的秦国劝说秦王,在我回来前让秦国派遣军队前来救援,可以吗?”魏王说:“愿意遵从。”于是备办车辆送唐雎出发。

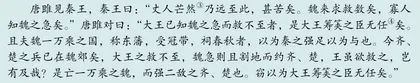

唐雎拜见秦王,秦王说:“您老人家竟从远方来到这里,看上去如此疲倦,太辛苦了。魏国多次来到秦国请求救援,我知道魏国的情况危急。”唐雎回答说:“大王已经知道魏国情况危急却不把救兵派到魏国,这说明给大王出谋划策的大臣没有能力。况且魏国是有万辆兵车的国家,是臣服于秦国的东方藩国,接受秦国的法度,春秋贡奉,以助秦国祭祀,认为强大的秦国足够作为可靠的盟国。现在齐国、楚国的军队已经处在魏国的郊野了,大王的救兵还没有到达。魏国情况危急,就要割让自己的土地,跟齐国、楚国订立盟约,那时大王即使想救助魏国,难道还能来得及吗?这种做法是让自己失去有万辆兵车的魏国这一盟国,却让齐国、楚国这两个敌国变得强大。我私下里认为给大王出谋划策的大臣没有能力。”

秦王听后感叹,并有所领悟,担忧会出现唐雎所言后果,迅速派遣军队,日夜兼程奔往魏国。齐国、楚国听说这件事,就带领军队离开魏国。魏国能得以保全,就是因为唐雎说服了秦王。

[点悟]

《唐雎不辱使命》中,唐雎举专诸、聂政、要离三位布衣之士怀怒未发时出现特异现象的例子,以此类比,引出自己作为第四个布衣之士发怒的后果,让秦王明白唐雎之于安陵国得以存续的意义。上文也出自《战国策》,文中的唐雎首先对秦国不救魏国的原因作出论断,接着用铺排手法渲染魏国的地位及其与秦国的关系,指出魏国对秦国的期待。然后运用假设推理,将魏国对秦国来救的期待与秦国不救的现状进行对比,进而点明秦国不救魏国的危害,重申自己的论断。最终让秦王有所领悟,从而出兵救魏。这两篇文章中,虽然游说者要达到的目的不同,策略不同,但都通过假设,让秦王知道举措不当的后果,从而达到求救的目的。可见,这样示以后果来警其心的劝说法,具有强大的力量。

(张英华 辑)