2024年福建省中考作文命题剖析及佳作点评

作者: 孙胜男真题呈现

材料一:20年来,从给月球拍照片,到首次在月球背面登陆,再到成功带回月壤,中国已顺利完成“绕、落、回”三步走战略目标,为人类月球探索事业做出了杰出贡献。

——刘峣《中国探月工程走过20年 九天揽月 探索不止》

材料二:月亮一直是我们遥看的对象,寄托着我们无尽的情思;月亮也是我们探索的对象,承载着我们无限的梦想。

读了上面两则材料,你有什么感受与思考?请以《看月与探月》为题,写一篇文章。

要求:自选角度;自选文体;自定文意;不要套作、抄袭,不要泄露个人信息;不少于600字。

命题剖析

一、阅读命题材料,多维度解题

“看月与探月”这个题目非常新颖,不同于以往单主题的“看月”或“探月”,而是“看月与探月”双主题结合。

“看月”是比较常见的写作主题。古往今来,吟咏月的诗词非常多:李白的“举头望明月,低头思故乡”,王维的“明月松间照,清泉石上流”,苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”,辛弃疾的“斫去桂婆娑,人道是,清光更多”……月光皎洁明亮,月有阴晴圆缺,借月来抒发思乡之情、团圆之盼,是人之常情。同时,“月宫”也成了人们心中理想的、美好的地方。“月”作为一个物象,是文人浪漫主义情怀的体现。

而“探月”则涉及“探月工程”和“探月精神”,体现的是人类探索宇宙空间的梦想,是敢于探索、勇于追梦的精神,这份精神可以追溯到神话故事“嫦娥奔月”、屈原的《天问》、明代的“万户飞天”等。我国的探月工程也在飞速发展,2007年嫦娥一号探测器发射成功,中国成为世界上第五个成功发射月球探测器的国家。2024年嫦娥六号成功发射,智能采取月球样品并将其带回地球。

从看月到探月,是一种好奇心的满足,更是国家发展壮大的体现。看月是浪漫的,探月是专业的,二者相结合体现的是传统文化与现代科技的融合。

二、重视思维写作,关注命题趋势

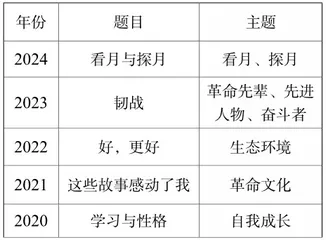

近五年福建中考作文题目如下:

从内容上看,福建省近五年的中考作文题目从关注自我成长到关注国家、时代,从关注革命文化到关注生态环境、科技发展,时代气息越来越浓。

从思维上看,福建中考作文越来越重视思维写作。2020年的作文题目“学习与性格”,要求考生能够探究学习和性格之间正向促进、反向激励的作用,以及彼此之间的相互影响。2022年的题目“好,更好”也能体现对考生思辨写作意识的考查,考查的是考生对生态文明建设程度的思考。2024年的题目“看月与探月”,一个“与”字,将人们赏月的感性行为与“探月工程”“探月精神”联系起来,理性思维的含量提高了。

三、立足单元习作,关照时代发展

语文教材七年级下册第五单元的写作任务是:“古往今来,月亮一直是人们吟咏的对象,寄托了人们无尽的情思。月亮曾引起你怎样的遐想?请以《月亮》为题,写一篇作文。不少于500字。”单元目标是:“学习托物言志的手法:体会如何运用生动形象的语言写景状物,寄寓自己的情思,抒发对社会人生的感悟。”

2024年的中考作文题目就是在立足这一单元目标和单元写作任务的基础上,结合时事热点命制的。题目意在引导学生关注时代和国家科技发展,将个人的发展与国家的命运相结合,增强民族自信心和民族自豪感,彰显当代青年的社会责任感。

四、综合跨学科知识,运用文学语言表达

“探月工程”的发展涉及道德与法治学科的时事热点,物理学科中的重力、相对运动、声现象等知识,化学学科中的矿物质分析等,以及其他学科相关内容。这些知识为我们提供了丰富的写作素材。

在写作的时候,我们要考虑运用文学语言来表达专业知识。看月部分显然是侧重感性的观察和表达,探月部分则侧重人类专业的探索和取得的进步。如何从感性的表达过渡到专业的探索?第一,引用诗句,用文学语言进行加工。例如:“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月”中的“揽明月”三个字体现了古人对月亮从“览”到“揽”的态度变化。第二,引用名句,进行文学解读。嫦娥六号总设计师说过一些我们比较熟悉的名句,例如:“开门看到老虎不可怕,可以想办法对付它,可怕的是门外一片漆黑。”“一定要把国旗插在那儿!”我们可以进行文学解读,分析这些句子背后的意蕴。

佳作展示

看月和探月

林妙涵

九霄之上的明月令人向往,它寄托了多少人的相思,激起了多少人的斗志。

“外乡万般好,却败家旁流水与花香。”深邃的夜幕中悬着一轮明月,那是朦胧夜色中故乡的呼唤。

古人借助苍穹之中的皓月,表达着自己的缱绻情思。“露从今夜白,月是故乡明”是“诗圣”杜甫思乡念亲的千古绝唱。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。”苏轼将绵绵思念寄予了明月,唯愿清亮的月色能携着他的思念,奔赴千里之外,缓缓流淌进亲人心中,把彼此的心沟通在一起。

如今,余光中先生站在纯净的满月下,触景生情,提笔写下:“包一片月光回去,回去夹在唐诗里,扁扁的,像压过的相思。”余光中先生的乡愁带着丝丝缕缕的荷叶清香,一点一点渗透进关于故乡的记忆中。皓月当空,乡思满溢,从古至今,从未改变。

缥缈的云翳中隐着一轮皓月,那是璀璨群星对未来的希冀。

在中国古代,便已有人向往登月,他就是被称为“世界航天第一人”的明朝万户陶成道。他在晚年的时候,将自己制成的47支火箭绑在蛇形飞车上,自己坐上去,双手还各举着一个大风筝,令人点火发射,试图飞天登月。但是火箭在高空中爆炸,他也因此献出了宝贵的生命。这体现的是古人朴素的探索宇宙的意识,彰显的是人类敢于探索未知、勇敢追梦的精神。国际天文学联合会将月球上的一座环形山以“万户”来命名,便是对这位世界上最早的航天探索者最高的敬意。

战国时期屈原曾在《天问》中发问:“九天之际,安放安属?”“日月安属?列星安陈?”如今,中国探月工程不断发展。从嫦娥一号到嫦娥六号,我们逐层揭开了月球神秘的面纱。我国绘制了全球首幅月球全月地质图—— 一个坑坑洼洼,昼夜温差巨大,同时也可能蕴藏着丰富资源的星球。2024年6月,嫦娥六号把在月球背面采集的月壤成功带回地球,开启了人类在月球背面探索的新篇章。我国在航天之路上探索的脚步迈得越来越远。

故乡的月永远是明亮的,它映出了游子们的浓浓思乡情;航天的月永远是光明的,它映出了人类孜孜不倦探索宇宙的精神!

厦门大学附属实验中学

点 评

作者以独特的视角,讲述了从古至今人们对月亮的依恋与向往,月亮寄托了人们的绵绵思乡情。同时,作者描述了我国探月工程的不断发展,抒发了对祖国科技进步的赞赏和强烈的民族自豪感。