藏在一方瓦檐里的亲情

作者: 王悠然

“一瓦顶成家”,瓦,在乡村老屋,随处可见。

初雨,晓月,红霞,流云,瓦上的风景一览无余,有苔色翠翠,有黛色青青,有轻盈的绒絮,有向晚的丝雨,有交错的阡陌,有布谷在树洞里啁啾,有农户在烟雨里来往的亲切。

一方瓦檐还卧着一室的亲情。早春,一剪寒梅燕子归来,满目烟柳疏影。燕儿双双携手,披着晨曦的羽衣,衔来沾染雨露的泥土,飞向温暖的巢窠。一小块的泥土堆砌铺开,待湿泥变干,便添上草梗稻根。偶有雨雾时节,燕儿一家蜷在一方瓦檐的庇护里,喁喁私语,活泼地唱着亲情的歌。

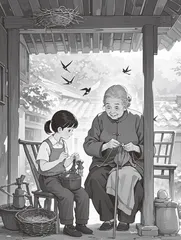

外婆颇有些情趣,爱编长长短短、通俗直白的小诗。闲时,我和毛毛围坐在她的身旁,瞧她折柳芽儿。每一片月牙似的柳芽都被绣成诗行,排布成春讯,招呼着远方的鸟儿在此短暂停留。也奇,像喜鹊、麻雀、文鸟、翠鸟、蜂鸟通常对人避之不及,却单单不害怕阿婆。群鸟试探性地贴近瓦檐,不久就栖身在青瓦上,高傲地梳理起侧羽和尾翼,像起伏跃动的一小隅浅棕色的梯田。外婆的目光追随着乡村鸟儿的足迹,那沟渠遍布的脸颊上绽放着孩子般润泽的微笑,深深浅浅的脉络勾勒出幸福。我爱外婆对那不知名的鸟的呼唤,她还教我识鸟,其中一只头冠上嵌着灰蓝色斑点的,是阿婆在去年冬天捡回来的灰鹤。鸟儿也有喜悲,外婆读得懂它们的欢喜,淘净的米挑拣得细致,薄薄的一层撒在小院的瓦墙上。这时,清奇的鸟鸣声骤然奏起,婉转的歌声临近。清脆是热情,轻缓是饱食,曼妙是谢礼。仄平流转,余音袅袅。我就在阿婆营造的平和里,享受着大自然的诗意,也成了一个会写诗的孩子。

秋凉后,晴日里。檐角种的几架南瓜、丝瓜的瓜藤,捧举起沉甸甸的花蕾,一直攀缘上瓦檐。晕皱的五星形花瓣尽情舒展,橙黄渐变宛如蝶翅,嗖嗖轻扇。

阿婆在檐下做起针线活。她的手艺好,为我做了一只小米枕头。阿婆有她朴素的美学,用她心目中田园的“样式”操持着粗糙的针线。丝线从细小的针扣穿梭,被描摹成一柄圆荷,一举菡萏,一尾红鱼。从一匹布头变成一幅精致的画作。枕套上的白鹭欲飞未飞,或伫立于岸边的古道,或藏在漾漾水波的倒影里。明亮的红喙点缀着汩汩泉水,期待地开合歌唱,仿佛从一针一线中向我走来。阿婆轻唤我过来,我抱着枕头,些许惊喜,原来这看似粗拙的乡村针线,却可以沉淀出一种仁慈安详、恬静温和的意境。阿婆的细针密线收拢着温暖与爱,给我温柔似水的亲情。

雨季,秋雨缠绵。瓦檐上一袭袭、一垄垄、一沟沟的雨帘,将月色的涟漪层层叠叠地推开。外婆讲着一连串的回忆,唱起触景生情的歌谣,轻轻地哄我入睡,瓦檐上的鸟都接连送上晚安的祝福。我听她欢喜地说:“这些小东西可真有灵性。”安静的夜里,青瓦跟雨滴交融在一起,跟月色、月夜、梦乡交融在一起。我不禁想起李汉荣的那句:“有鸟儿降临的屋顶是温暖的、吉祥的屋顶。”阿婆、鸟儿们、我不知不觉地成了一家人,我们相处在一起,体会着乡村的缕缕诗意,至善的亲情,朴素与清澈的爱。

乡间的一方瓦檐已随岁月远去,但记忆常新,那一方檐角的恬静和那盛开在生命中的亲情仍站在那里。娉婷灿烂,明媚如画。

寒云点评

王悠然一直有着很好的文字功底,从行文中可以看出她掌握了丰富词汇量以及良好的语感。本文所写的是奶奶和“我”之间的亲情,但用了大量篇幅写景,营造了一种世外桃源式的美感,使全文充满诗情画意。开头用屋檐下的燕子一家隐喻人的温馨,而祖孙之间的亲情,也呼应题目,“藏”在了这片诗情画意之中。