诗意风华中的长征路

作者: 新作文

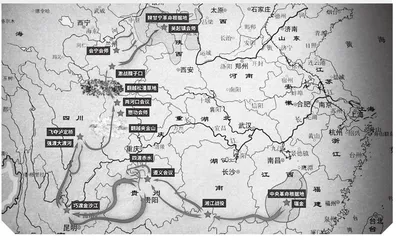

长征是人类历史上的伟大奇迹,从江西瑞金出发,中央红军共经过14个省,翻越18座大山,跨过24条大河,走过荒草地,翻过雪山,行程约二万五千里。1935年10月,红一方面军到达陕北革命根据地,与陕北红军胜利会师。1936年10月,红二、四方面军到达甘肃会宁地区,同红一方面军会师。红军三大主力会师,标志着万里长征的胜利结束。在这个十月,让我们一起回顾长征路,通过毛主席的诗词,重温红军一路上战斗过的那些地方。

① 起点:瑞金

时间:1934年10月

地点:江西省瑞金市

中共中央、中央军委和苏维埃中央机关及毛泽东、周恩来、朱德、博古等领导人率红军主力五个军团共8.6万余人从瑞金出发,被迫实行战略转移。

城市名片

瑞金市,江西省辖县级市,位于江西省南部,武夷山脉南段西麓。瑞金历史悠久,是红色故都,当年中央苏区文化的中心。瑞金是共和国摇篮、中央苏区时期党中央驻地、中华苏维埃共和国临时中央政府诞生地、中央红军二万五千里长征出发地,是全国爱国主义和革命传统教育基地,是中国红色旅游城市。

《清平乐·会昌》是毛泽东长征创作的开篇之作。1934年5月,红军决定撤离中央根据地,准备长征,7月23日凌晨登上会昌山,毛泽东作此词以激励革命精神。他为革命前途忧心如焚,却无消极悲观失望之态,反而道出“风景这边独好”之志。在大局严峻、红军命运生死攸关的形势下,毛泽东反以开阔情怀抒发内心焦虑,以乐观憧憬鼓舞革命信念,展示了大无畏的革命乐观主义精神。

清平乐·会昌

◇毛泽东

东方欲晓,莫道君行早。

踏遍青山人未老,风景这边独好。

会昌城外高峰,颠连直接东溟。

战士指看南粤,更加郁郁葱葱。

② 湘江战役

时间:1934年11月27日~12月1日

地点:湘江上游,广西境内的兴安县、全州县、灌阳县

湘江战役是中央红军突围以来最壮烈、最关键的一仗,我军与占据优势之敌苦战,终于撕开了敌重兵设防的封锁线,粉碎了蒋介石围歼红军于湘江以东的企图。

十六字令三首

◇毛泽东

山,快马加鞭未下鞍。

惊回首,离天三尺三。

山,倒海翻江卷巨澜。

奔腾急,万马战犹酣。

山,刺破青天锷未残。

天欲堕,赖以拄其间。

湘江之战以后,红军兵力锐减至3万多人。此时红军面临的任务是突破乌江,占领遵义。毛泽东在行军途中,望着连绵的山岭,作《十六字令三首》。小令节奏紧凑,意境磅礴,凸显了湘江之战后的紧张局势。3万多红军面对数十万敌人的围追堵截,“快马加鞭”“惊回首”“奔腾急”“天欲堕”,不仅反映了战事危急,也是毛泽东焦虑心情的直接写照。然而急并不等于慌乱,忧也绝不等于悲观。红军虽遭受国民党军队的围追堵截,但依然顽强抵抗,显示出坚韧不拔的英雄气概。一句“万马战犹酣”展现了红军饱满的战斗激情,而“赖以拄其间”,则将毛泽东的坚韧意志和革命使命感表现得淋漓尽致。

这三首小令都描写了长征路上的山,气势博大雄浑,豪放洒脱,气韵天成,尽显山之体势、风骨,也折射出作者博大的胸襟和宏大的抱负。

③ 遵义会议

时间:1935年1月15日~17日

地点:贵州省遵义市

翻过了越城岭(老山界),红军就进了贵州。当时贵州被称作“天无三日晴,地无三尺平,人无三分银”。在夺取娄山关,占领遵义城以后,中央政治局在遵义召开扩大会议,确立了毛泽东事实上的领导地位,在极端危急的历史关头,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,在中国共产党和红军的历史上,是一个生死攸关的转折点。

城市名片

遵义市地处中国西南地区、贵州省北部,是茅台酒的故乡。遵义市是首批国家历史文化名城。中国共产党在遵义召开了著名的“遵义会议”,成为党的生死攸关的转折点,被称为“转折之城,会议之都”。遵义市拥有世界自然遗产赤水丹霞,有中国长寿之乡、中国高品质绿茶产区、中国名茶之乡等称号。

忆秦娥·娄山关

◇毛泽东

西风烈,长空雁叫霜晨月。

霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。

从头越,苍山如海,残阳如血。

娄山关,在贵州省遵义城北娄山的最高峰上,建立在险峻的山峰之间,是贵州北部进入四川的重要隘口,离遵义城约60公里。关上竖有一块石碑,上面刻着“娄山关”三个大字。娄山关地势极为险要,《贵州通志》说它“万峰插天,中通一线”。北拒巴蜀,南扼黔桂,为黔北咽喉,素有“一夫当关,万夫莫开”之说,为历代兵家必争之地。

遵义战役中,红军歼敌两个师八个团,俘敌3000余人,沉重打击了国民党军队的气焰,鼓舞了红军的斗志。由于这一仗意义重大,所以诗人心情无比激动,在战斗结束不久即挥笔写下此词。

毛泽东浓墨重彩地描绘了红军将士在云贵高原上披星戴月急行军、黄昏时刻仍在连续作战的壮烈景象,读来令人感到凝重而压抑。红军行军,自然环境恶劣,“苍山如海”“残阳如血”充满了悲壮意味,表现出毛泽东对未来之路依然充满艰辛的感慨,但纵然有雄关险隘、惊涛骇浪阻挡在前,英勇的红军并没有被这些险山恶水所吓倒,而是“迈步从头越”,以大无畏的革命正气与天斗、与地斗、与敌斗,以坚定的革命信念向着既定的长征目标奋进。

④从贵州到川西

时间:1935年1月~6月

遵义会议后,中央红军先后经历四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥、翻越夹金山和懋功会师,摆脱了敌人的围追堵截,最终和红四方面军会师。

我们今天如果去贵州重走四渡赤水之路,才能理解毛泽东诗词里的那句“苍山如海,残阳如血”。苍山如海是贵州真实的写照。当时根本就没有交通,除了从贵阳到遵义的一条公路之外,其他都是土路了,再有本事,到那个地方也要靠两条腿走路。在那个地区,河对岸可以说话,但是要见面得走一天。在这样的蛮荒之地,敌军即使差一两天的距离也追不上红军。

翻越夹金山后,中央红军与李先念率领的红四方面军先头部队在懋功胜利会师。6月13日,红一、四方面军先头部队进驻懋功。14日举行联欢会。当晚红一、四方面军举行庆祝会师大会。会师后,中央决定两军共同北上,创建川陕甘苏区。

⑤ 翻越松潘草地

时间:1935年8月21日~26日

地点:四川省阿坝藏族羌族自治州北部

1935年8月21日,红军开始过草地。过草地,在红军长征史上是悲惨的一幕。今天去草地一看,真是风景如画,但是在红军长征所有亲历者的回忆录里,没有一个人写到景色,写的都是饥饿和痛苦。现在气候转暖,草地中的沼泽地大量消失,都变成干地了,但是当年红军过草地的时候,草原气温还非常低,植被非常茂盛,湿地非常大。草地的海拔高,在那么缺氧的情况下,红军要徒步走,非常辛苦。

再有,草地昼夜温差非常大,气候变化无常,白天阳光普照,但是一会儿乌云来了就是一阵冰雹,狂风暴雨让人找不着方向。红军在草地的七天中,整整五天是露营。走一整天,晚上又高原缺氧又低温、饥饿,露营的时候,突然来一场狂风暴雨,确实痛苦不堪。后来组建了解放军海军部队的张爱萍将军曾写过一首诗《过草地》,描写了当时过草地的辛苦,不过也展示了红军战士的乐观主义精神,可以说,没有坚强的意志和乐观的精神,红军是走不出松潘草地的。

过草地

◇张爱萍

绿原无垠漫风烟,蓬高没膝步泥潭。

野菜水煮果腹暖,干草火烧驱夜寒。

随意坐地堪露宿,卧看行云逐浪翻。

帐月席茵刀枪枕,谈笑低吟道明天。

⑥ 激战腊子口

时间:1935年9月13日~17日

地点:甘肃省甘南藏族自治州迭部县

腊子口是红军长征中克服的最后一道关口,腊子口战役也因此被载入了中国革命史册。此次战役的胜利,使红军摆脱了被敌人四面合围的危险,为红军顺利进入陕甘创造了有利条件。

红军突破腊子口到了哈达铺,有了饭吃,毛泽东最着急的是看报纸。他在川西北待了好几个月,报纸都看不着,也不知道外边是什么情况,于是就让红军战士从邮局里找到《大公报》《民国日报》搬出来。就在这里,毛泽东等领导人终于看到了报纸上有陕北苏区和刘志丹的消息,终于看到了队伍的归宿和落脚点。他把队伍集合起来,进行整编,把一、三军团合并整编成“陕甘支队”,带着不到万人的队伍,翻过六盘山去陕北跟刘志丹会合。

清平乐·六盘山

◇毛泽东

天高云淡,望断南飞雁。

不到长城非好汉,屈指行程二万。

六盘山上高峰,红旗漫卷西风。

今日长缨在手,何时缚住苍龙?

10月7日,在六盘山的青石嘴,又击败了前来堵截的敌骑兵团,扫清了阻碍,摆脱了追敌,当天下午,一鼓作气,翻越六盘山。《清平乐·六盘山》中一句“今日长缨在手,何时缚住苍龙”展现了革命任重道远又信心百倍的光辉前景。

⑦吴起镇会师

时间:1935年10月

地点:陕西省延安市西北部吴起县的中部

1935年10月,红一方面军翻越六盘山之后到达吴起镇,10月19日与陕北红军胜利会师。吴起镇会师标志着红一方面军胜利地完成历时一年、纵横14个省、行程二万五千里的长征。

念奴娇·昆仑

◇毛泽东

横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色。

飞起玉龙三百万,搅得周天寒彻。

夏日消溶,江河横溢,人或为鱼鳖。

千秋功罪,谁人曾与评说?

而今我谓昆仑,不要这高,不要这多雪。

安得倚天抽宝剑,把汝裁为三截?

一截遗欧,一截赠美,一截还东国。

太平世界,环球同此凉热。

《念奴娇·昆仑》作于1935年。当时中央红军走完了长征最后一段行程,即将到达陕北。10月,毛泽东登上岷山峰顶,远望青海一带苍茫的昆仑山脉有感而作,作者借助昆仑山雄奇高大的形象,表达了改造旧世界,埋葬帝国主义,实现共产主义社会的远大理想。1958年,他在解释这首词的主题思想时说:“昆仑:主题思想是反对帝国主义,不是别的。”这首词的主旨广阔而重大,堪称旷世罕见,塑造了一个立足中华、放眼世界、胸怀全人类、比昆仑山更加伟岸的光辉形象。

⑧终点:会宁会师

城市名片

会宁县素有“秦陇锁钥”之称,早在5000多年前的新石器时代,境内就有人类生息繁衍;汉武帝元鼎三年(前114年)设置祖厉县,已有2100多年的建县历史。

时间:1936年10月

地点:甘肃省会宁县会师镇会师路

1936年10月,红军三大主力一、二、四方面军历经艰难跋涉,冲破重重险阻,在甘肃会宁实现胜利大会师。自此,举世闻名的红军长征画上句号,中国革命开启了崭新篇章。

七律·长征

◇毛泽东

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

《七律·长征》是毛泽东长征诗词的巅峰之作,成诗于长征落脚点最终确定之时,它既是长征的史诗,也是崇高精神的赞歌。

“红军不怕远征难,万水千山只等闲”,攻坚克难是长征诗词的一个重要内容,“西风烈”“离天三尺三”“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”“更喜岷山千里雪”“六盘山上高峰”等就是具体体现。长征路上的每一座山、每一条河都是一个个鬼门关,都是对红军的严峻考验。

毛泽东勇于面对一切挑战,他傲视万物,藐视一切艰难险阻。“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”,别以为娄山关一夫当关,万夫莫开,英勇红军一跃而过。“五岭逶迤腾细浪”,横亘于南方数省之间的五岭山脉连绵起伏,在毛泽东看来只不过是小溪流中翻滚的几朵浪花。

“乌蒙磅礴走泥丸”,山势险峻、高耸入云的乌蒙山,毛泽东也根本不把它当成一回事,充其量也就是在红军脚下滚动的小泥团而已。“不到长城非好汉,屈指行程二万。”红军到达六盘山,吃尽了苦头,可毛泽东屈指一算也只有二万里行程,感觉意犹未尽,充满了藐视一切困难的大无畏精神。

结语:

“长征”这个词,是后来才提出的,在长征开始时,大家并不知道目的地是哪儿,走得也很仓促,实则是一次战略大转移。但在转移的过程中,红军通过不断地战斗、总结、探索、斗争,最终找到了正确的方向,确立了最终的目的地,取得了长征的胜利。毛主席说,长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。长征之后,越来越多的人认识了红军,也有越来越多的人通过毛泽东的诗词了解了长征。长征路途艰难困苦,长征诗词雄浑壮美。毛泽东在长征时期创作的这些诗词,生动地反映了红军辗转曲折的行动轨迹,艺术地再现了长征历经困苦走向胜利的光辉图景,也给了今天的我们以莫大的精神力量。