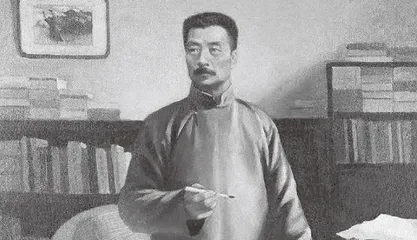

生活中的鲁迅

作者: 新作文

身为文学家,鲁迅先生严肃犀利、刚直不阿,是不折不扣的斗士。但回归生活,他是血肉兼具的。愿意看电影,爱坐汽车,有140多个笔名,是翻译爱好者、设计师,还懂美食品鉴……

鲁迅先生屡次说过,他希望自己的文字能被遗忘。此刻,便让我们忘却他国民作家的身份,去找寻那些他不为人所知的生活意趣与审美偏好。

◇ 鲁迅的生活智慧

/ 孔庆东 /

鲁迅是个非常有生活智慧的人。

他的人生观是:一要生存,二要温饱,三要发展。后来他又解释道:“我之所谓生存,并不是苟活;所谓温饱,并不是奢侈;所谓发展,也不是放纵。”

鲁迅很重视钱,绝不假装清高。他的日记里仔仔细细地记着几乎每一笔收入支出。收入主要来自三个方面:薪水、讲课费和稿费。他在教育部每月可以拿300大洋。那时北京市民的最低生活标准是两三块大洋,一块大洋的购买力大约是今天一块钱人民币的七八十倍至一百倍。在这样的情况下,鲁迅很看重他的300块大洋。后来,他离开了官场,也离开了大学,由广东到上海。教育部的蔡元培先生每月给他干薪300大洋,他也接受了。

鲁迅曾在《娜拉走后怎样》里说:“钱这个字很难听,或者要被高尚的君子们所非笑,但我总觉得人们的议论是不但昨天和今天,即使饭前和饭后,也往往有些差别。凡承认饭需钱买,而以说钱为卑鄙者,倘能按一按他的胃,那里面怕总还有鱼肉没有消化完,须得饿他一天之后,再来听他发议论。”可见,鲁迅的生活智慧是建立在实实在在的日常生活上的。生活搞不好,仍然追求理想,当然也值得尊敬,我们应该帮助这样的“有志”青年。但是不要把二者截然分开,一味追求理想,不顾生活实际,那就可能成为“幼稚”青年了。

(选自《四十不坏》,有删节)

◆赏析

作者选取鲁迅日常生活中不太被注意的细节,让我们认识到了鲁迅的生活智慧:鲁迅有着清醒的金钱观。生活中的鲁迅有着潇洒、轻松的神情与气度。了解了生活中的鲁迅后,我们会对他更加崇敬。

◇ 被遮蔽的“设计师”

/ 刘 旭 /

鲁迅最早的设计作品,就是《域外小说集》。除却内里文章,他还为整部书注入了许多外观上的巧思:封面蓝色的罗纱纸上,画着一位弹奏竖琴的古希腊少女,在其下方,是横排的小篆体书名——名称是鲁迅请当时的书法名家题写的。

在装帧层面,他更是选择了风行一时的洋装书毛边本。一方面,这是他的个人偏好;另一方面,如此设计,书能久翻不烂。他在序言中也将此作为卖点,做了说明。这也从侧面印证了,鲁迅早早就有了营销的意识。

回国之后,鲁迅将更多的精力投入在文字上,但美术从未被抛下。在绍兴做教员时,他为自己的图册画了一只猫头鹰。在他看来,暗夜中的动物可以视作一种诅咒,它能发出“真正的恶声”,以对抗晦暗和不祥的时代。

1917年,时任北大校长的蔡元培找到鲁迅,希望他能为学校设计一枚校徽。几天后,鲁迅将图样寄送给了蔡元培。这枚校徽以瓦当为创作灵感,圆形图章中印刻着线条流畅的“北大”二字。

关于校徽的释义,鲁迅本人并没有提及,这也就给后人留下了无限的解构空间。对此,流行的解读主要有三种。

一个是“三人成众”说——上下排列的两个字,构成了“一人肩负两人”的意象,内含北大人要肩负重任之意。电视剧《觉醒年代》中,对校徽的解读是“民族脊梁”。第三种解释则是“师生关系”说。北京鲁迅博物馆常务副馆长黄乔生在《度尽劫波:周氏三兄弟》一书中,说“校徽的‘大’字可作为老师的象征,弯着两腿,吃力然而坚定地支撑着肩膀上的两个学生”。

诗无达诂,象有多义。无论做何解释,都反映着鲁迅在设计方面所显现的才华。

除了校徽,鲁迅还设计过我国历史上第一个国徽,以及一系列的书作封面和插画作品。小说集、杂志、学术专著,鲁迅都曾设计过。

鲁迅喜爱花式字体、传统纹样等元素,而在手法上,拼贴、留白都是他惯常使用的。现在的出版行业,仍然在沿用这些手段,鲁迅的美学功底可见一斑。

(选自《新周刊》,有删节)

◆赏析

除了设计,鲁迅先生还爱好翻译,最早翻译的作品是科幻作品,也是先锋的艺术收藏家,收藏了木刻和大量碑拓。鲁迅屡次说过,他希望自己的文字能被遗忘。他的生活侧面很多,我们会在这篇文章里忘却他国民作家的身份,找寻到那些他不为人所知的生活意趣与审美偏好。