鲁迅杂文

作者: 时丽丽

作者名片

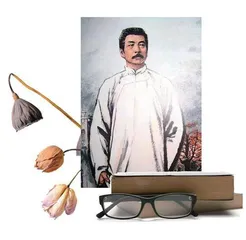

鲁迅(1881—1936),本名周樟寿,后改名周树人,浙江绍兴人;著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。1918年5月,他首次以“鲁迅”的笔名,在《新青年》杂志发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。鲁迅以笔为武器,战斗了一生,代表作品有小说集《呐喊》《彷徨》、杂文集《坟》《热风》《华盖集》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》等。鲁迅被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”,他的作品影响广泛,被翻译成50多种文字。

内容介绍

鲁迅的杂文以冷峻的目光关照社会、揭示真相、鞭笞丑恶,又以滚烫的热血启蒙思想、呼唤觉醒、疗救人心。作为知识分子,“批判”是他与现实世界的连接点,其基本任务就是不断揭示现实人生以及社会现存思想文化的困境。正如他自己所言:“在风沙扑面,虎狼成群的时候”,杂文是“匕首和投枪,要锋利而切实”,“对有害的事物,立刻给以反响和抗争”,而最终的目的是“和读者一同杀出一条生存的血路”。

精段选读一

沙①

近来的读书人,常常叹中国人好像一盘散沙,无法可想,将倒霉的责任,归之于大家。其实这是冤枉了大部分中国人的。小民虽然不学,见事也许不明,但知道关于本身利害时,何尝不会团结。先前有跪香②、民变、造反;现在也还有请愿之类。他们的像沙,是被统治者“治”成功的,用文言来说,就是“治绩”。

那么,中国就没有沙么?有是有的,但并非小民,而是大小统治者。

人们又常常说:“升官发财。”其实这两件事是不并列的,其所以要升官,只因为要发财,升官不过是一种发财的门径。所以官僚虽然依靠朝廷,却并不忠于朝廷,吏役虽然依靠衙署,却并不爱护衙署,头领下一个清廉的命令,小喽啰是决不听的,对付的方法有“蒙蔽”。他们都是自私自利的沙,可以肥己时就肥己,而且每一粒都是皇帝,可以称尊处就称尊。有些人译俄皇为“沙皇”,移赠此辈,倒是极确切的尊号。财何从来?是从小民身上刮下来的。小民倘能团结,发财就烦难,那么,当然应该想尽方法,使他们变成散沙才好。以沙皇治小民,于是全中国就成为“一盘散沙”了。

然而沙漠以外,还有团结的人们③在,他们“如入无人之境”地走进来了。

这就是沙漠上的大事变。当这时候,古人曾有两句极切贴的比喻,叫作“君子为猿鹤,小人为虫沙”。那些君子们,不是像白鹤的腾空,就如猢狲的上树,“树倒猢狲散”,另外还有树,他们决不会吃苦。剩在地下的,便是小民的蝼蚁和泥沙,要践踏杀戮都可以,他们对沙皇尚且不敌,怎能敌得过沙皇的胜者呢?

然而当这时候,偏又有人摇笔鼓舌,向着小民提出严重的质问道:“国民将何以自处”呢,“问国民将何以善其后”呢?忽然记得了“国民”,别的什么都不说,只又要他们来填亏空,不是等于向着缚了手脚的人,要求他去捕盗么?

但这正是沙皇治绩的后盾,是猿鸣鹤唳的尾声,称尊肥己之余,必然到来的末一着。

七月十二日

〔注〕①本文最初发表于一九三三年八月十五日《申报月刊》第二卷第八号,署名洛文。②“跪香”指的是旧时穷苦无告的人们手捧燃香,跪于衙前或街头,向官府“请愿”、鸣冤的一种方式。③“团结的人们”和下文“沙皇的胜者”,隐指日本帝国主义。

◆赏析

文章针对当时读书人所叹的国民如“一盘散沙”的观点,寻找其言论的漏洞进行批驳。作者认为国民在遇到危及自身利益的时候,他们是能够团结起来的,比如自古就有的民变、造反。“一盘散沙”的局面是由统治阶级造成的,他们用愚民手段,不仅将国民变得易于统治,也降低管理成本,可谓一举两得。而统治阶级自身呢,也绝非团结,他们不过是各怀鬼胎而已,也不是真正的爱国,只是认为有利可图。这样的政权,看似牢不可破,实则不堪一击。当外国侵略者来袭时,统治阶级树倒猢狲散,倒霉遭殃的还是树下的蝼蚁和泥沙。最可恨的是统治阶级并没有负起“国将不国”的责任,而是把责任归咎于国民,向国民发难。统治阶级太平时期愚弄国民,大敌当前却要让他们“聪明”起来,的确自相矛盾。究其原因,“一盘散沙”不是国民缺失信仰,而是统治者没有建立起来值得信仰的政体。

精段选读二

夜 颂①

爱夜的人,也不但是孤独者、有闲者、不能战斗者、怕光明者。

人的言行,在白天和在深夜,在日下和在灯前,常常显得两样。夜是造化所织的幽玄的天衣,普覆一切人,使他们温暖、安心,不知不觉地自己渐渐脱去人造的面具和衣裳,赤条条地裹在这无边际的黑絮似的大块里。

虽然是夜,但也有明暗。有微明,有昏暗,有伸手不见掌,有漆黑一团糟。爱夜的人要有听夜的耳朵和看夜的眼睛,自在暗中,看一切暗。君子们从电灯下走入暗室中,伸开了他的懒腰;爱侣们从月光下走进树阴里,突变了他的眼色。夜的降临,抹杀了一切文人学士们当光天化日之下,写在耀眼的白纸上的超然、混然、恍然、勃然、粲然的文章,只剩下乞怜、讨好、撒谎、骗人、吹牛、捣鬼的夜气,形成一个灿烂的金色的光圈,像见于佛画上面似的,笼罩在学识不凡的头脑上。

爱夜的人于是领受了夜所给予的光明。

高跟鞋的摩登女郎在马路边的电光灯下,阁阁的走得很起劲,但鼻尖也闪烁着一点油汗,在证明她是初学的时髦,假如长在明晃晃的照耀中,将使她碰着“没落”②的命运。一大排关着的店铺的昏暗助她一臂之力,使她放缓开足的马力,吐一口气,这时只觉得沁人心脾的夜里的拂拂的凉风。

爱夜的人和摩登女郎,于是同时领受了夜所给予的恩惠。

一夜已尽,人们又小心翼翼地起来,出来了;便是夫妇们,面目和五六点钟之前也何其两样。从此就是热闹、喧嚣。而高墙后面,大厦中间,深闺里、黑狱里、客室里、秘密机关里,却依然弥漫着惊人的真的大黑暗。

现在的光天化日、熙来攘往,就是这黑暗的装饰,是人肉酱缸上的金盖,是鬼脸上的雪花膏。只有夜还算是诚实的。我爱夜,在夜间作《夜颂》。

六月八日

〔注〕①本文最初发表于一九三三年六月十日《申报·自由谈》,后收入《准风月谈》。《准风月谈》是借“谈风月”来“谈风云”的文章结集。当时国民党反动当局对左翼文化迫害加紧,以致《申报·自由谈》主编黎烈文不得不登出启事,“吁请海内文豪,从兹多谈风月”。②“没落”:在“革命文学”论争中,创造社成员曾讥讽作者“没落”,这里借引此语。

◆赏析

作者从日常生活的场景、事物、人物、人情中选材,将夜与白昼对比,揭示繁华背后的种种罪恶,点明“现代都市文明”的实质,使得作品意蕴丰富,具有针对性和战斗性。具体来看,作者首先说明自己是一个“爱夜”的人,但是与那些孤独者、有闲者、不能战斗者、怕光明者不同,自己爱夜是因为有清醒的战斗者的情怀,是清醒的爱夜者。接着叙说爱夜的原因,夜可以让人看清楚一些人和事情的本来面目。爱夜者要有听夜的耳朵和看夜的眼睛,听见和看见黑夜里发生的所谓的君子的虚伪。最后作者歌颂夜使人看清本相、给人恩惠,表达自己对黑暗社会无比憎恨的情感。面对着国家被侵略的惨状,作者以笔从戎,作《夜颂》诅咒人间的黑暗,鞭挞当时社会的种种虚伪、丑态和罪恶,表现出与反动势力势不两立的战斗精神,这种战斗精神正是那个风雨飘摇的时代所需要的精神旗帜。