成语里藏着青铜器之 觞酒豆肉

觞,古代盛酒器;豆,古代盛食器。“觞酒豆肉”泛指饮食。

说到豆,大家都非常熟悉,也吃过各种各样的“豆”:黄豆、绿豆、蚕豆、豌豆、芸豆等。因所含丰富的蛋白质,豆类被很多人所钟爱。

但这些都是汉代以后的事情,在汉代之前却并非如此,因为那时的“豆”是不能食用的。古代“豆”为何物?让我们一探究竟。

第一站

“豆”在古代不可吃

古代的“豆”,指的并不是我们常见的粮食豆类,而是一件盛东西的器皿,大多是陶制的,也有木制、漆制和青铜制品。

豆作为食器,大约出现在新石器时代,受稻作农业衍生的生活方式影响,人们的饮食开始有了主副食的区分,因此餐具和厨具也有了严格区分。这时的人们,煮饭用陶鬲,吃饭则用陶钵和陶豆。陶钵是个人使用的餐具,相当于现在的碗,而豆则是大家共用的餐具,相当于现在放菜肴或佐料的盘子。随着饮食结构的不断优化,豆逐渐小巧而精致,不同于盛饭的钵。早期的豆本来用作盛放黍、稷等谷物,大约从西周开始,豆渐渐成为盛放佐料、酱菜之类的容器,或许就是现在盘子的前身。

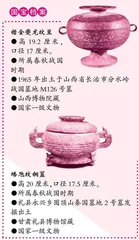

东汉时期,豆出现了盖子,盖在腹上,以更好地保存豆中的食物,这样一来,“豆”的字形与形状更加贴合,使人一目了然。豆有了盖子,表明古代人民对于饮食卫生、食物保温和烧煮烹调有了更进一步的要求,是古人对饮食质量新追求的象征。

第二站

“豆”演变成为灯

春秋战国时期,照明用的油灯灯具开始出现,豆就是当时照明所用的工具,它是依照当时的食器——豆的形状制成。当时人们是用豆脂作为燃料,将豆脂盛放在陶制的小碗里,放上一根灯芯,点燃照明,这是古代灯具的最初原型。

秦汉时期,豆形灯广泛流行开来,为中国油灯、烛灯的基本造型奠定了基础。魏晋时期以来,陶制豆形灯逐渐让位给瓷质豆形灯,但形制没有太大的变化,这一时期豆形灯逐渐成为主流灯具。

直到宋代,豆形灯的形制才再次发生变化,这是以“垂足而坐”代替了“席地而坐”的生活方式发展出来的新造型。一是灯盘加深,能贮存更多油脂;二是灯座变为承盘以便收集灯盘上滴漏的油脂;三是增加高度,出现高檠灯台。随后豆形灯的形制再次固定,在元明清时期二、三十厘米左右的小型豆形灯一直流行于民间,直到清代蜡烛、西洋油灯(马灯)普遍传入我国,豆形灯才逐渐退出历史的舞台。

第三站

“豆”从器物走向植物

“豆”的本义为一种盛肉的容器,既然“豆”是一种容器,那豆类植物在古代是用什么字代替的呢?

“菽”字就是古代豆类植物的总称。由于“豆”“菽”两字在古代读音相近,再加上大豆的外形太像盛东西的豆了,它们逐渐被人们通用。在秦汉时期,人们干脆把“菽”称为“豆”,这样就有了作为植物的“豆”字了。

“豆”,作为古代一种盛放食物的容器,随着时间的推进,发生改变的不仅仅是外形,还有其含义。

曹植在《七步诗》中曾经写道:“萁在釜下燃,豆在釜中泣”。曹植七步成诗,这种聪明才智被当时的人称之为“豆萁才”,有年轻有为之意。当初作为饮食器具的豆,早已消失在历史的长河中,而代表植物的“豆”,则成为今天人们最为常用的汉字之一。