《呼兰河传》

作者: 庞时杰

【阅读导航】

《呼兰河传》由中国作家萧红所著,是一部具有回忆性、自传性的长篇小说。内容以萧红童年见闻为素材,描摹了中国北方一座偏僻小城的风土人情。茅盾曾评价该小说最为吸引人的是它像“一篇叙事诗,一幅多彩的风土画和一串凄婉的歌谣。”该小说是中国现代长篇小说散文化的典范。

【阅读前】

呼兰河在哪里?在那里还发生了哪些有趣的故事?当时的社会环境和时代背景对呼兰河产生了哪些影响?这些影响在这本书中是如何体现的?

【精彩片段一】

东二道街的大泥坑像个吃人的野兽,五六尺深,不下雨像粥,下雨了就成了河。淹死过小猪,闷死过狗,猫和鸡也常常葬身在这里。可人们宁可年复一年看牲口陷在泥里挣扎,看车夫翻车时满身泥浆的滑稽相,也没有谁提议把坑填平。他们给瘟猪肉找理由,给翻车找乐子,最后总结道:“这坑子到底有用处——没有这坑子,我们吃瘟猪肉怎么对得起良心呢?”

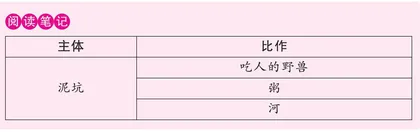

老师串讲

选段将东二道街的大泥坑比作“吃人的野兽”,运用比喻修辞,赋予了泥坑恐怖色彩。“五六尺深,不下雨像粥,下雨了就成了河”,运用短句和生动比喻,描绘出泥坑或黏稠或汹涌的形态,极具画面感。作者以白描手法,历数泥坑淹死小猪、闷死狗,让猫和鸡葬身的事件,展现出泥坑带来的危害。“年复一年”表明泥坑存在已久,人们却无动于衷,反映了民众消极麻木的生活状态。结尾“这坑子到底有用处——没有这坑子,我们吃瘟猪肉怎么对得起良心呢”将民众自欺欺人的丑态揭露出来。面对泥坑的危害与隐患,人们不仅不解决,还为自己吃瘟猪肉的行为找借口,凸显了旧中国民众的愚昧。在平时的练笔中,同学们也可以尝试运用修辞手法,反向烘托生活现象和身处的环境。

【精彩片段二】

晚饭时节,吃了小葱蘸大酱就已经很可口了,若外加上一块豆腐,那真是锦上添花,一定要多浪费两碗包米大芸豆粥的。一吃就吃多了,那是很自然的,豆腐加上点辣椒油,再拌上点大酱,那是多么可口的东西;用筷子触了一点点豆腐,就能够吃下去半碗饭,再到豆腐上去触了一下,一碗饭就完了。因为豆腐而多吃两碗饭,并不算吃得多,没有吃过的人,不能够晓得其中的滋味的。

所以卖豆腐的人来了,男女老幼,全都欢迎。打开门来,笑盈盈的,虽然不说什么,但是彼此有一种融洽的感情,默默生了起来。

似乎卖豆腐的在说:“我的豆腐真好!”

似乎买豆腐的回答:“你的豆腐果然不错。”

买不起豆腐的人对那卖豆腐的,就非常的羡慕,一听了那从街口越招呼越近的声音就特别地感到诱惑,假若能吃一块豆腐可不错,切上一点青辣椒,拌上一点小葱子。

老师串讲

买不起豆腐的人“一听了那从街口越招呼越近的声音就特别地感到诱惑,假若能吃一块豆腐可不错,切上一点青辣椒,拌上一点小葱子”,此处的心理描写展现出人们对豆腐的极度渴望,尽管没钱购买,却依然在脑海中勾勒出豆腐的吃法,突出豆腐对人们的巨大吸引力。“似乎卖豆腐的在说:‘我的豆腐真好!’似乎买豆腐的回答:‘你的豆腐果然不错。’”作者并未直接记录双方的对话,而是借助“似乎”展开想象,从双方的心理角度出发,巧妙地营造出买卖双方互相信任、融洽和谐的交易氛围,让读者感受到人与人之间质朴的情感交流。这种心理描写打破常规叙事,将读者带入到情境之中,使读者仿佛置身于那个充满生活气息的场景,亲眼目睹卖豆腐的过程,深入理解人物的情感与想法,极大地增强了文章的艺术感染力。同学们,在平时的写作中,大家也可以运用心理描写,不仅能刻画出多元的人物形象,同时有助于推动故事情节发展。

阅读笔记

【阅读后】

萧红的笔触饱含着对生活细致入微的观察,通过描绘大泥坑和吃豆腐的场景,将小镇居民生活的复杂多面性展现得淋漓尽致,让读者在阅读过程中心情跌宕起伏,对生活有了更深刻的认识。

1.请你阅读全书,和同学交流你对生活又有了哪些新的认识?

2.如果让你描写一个生活中的场景,你会怎样描写呢?