故宫里的石子路

当你置身北京故宫时,会被哪些风景吸引?是红砖绿瓦的殿宇,还是萌翻网友的宫廷御猫?我们为同学们介绍过故宫的桥,故宫的宫殿,还有宫殿屋顶上的屋脊兽……在故宫里还有一处风景,你可能从未注意过,它就是——御花园石子路。

石子路何时出现的?

御花园位于紫禁城中轴线上最北部,明景泰六年(1455年)增建,明代称为宫后苑,清代改称御花园。据考证,御花园石子路面的出现年代在1901年之后,为清晚期铺设。

为啥要铺石子路?

用砖、石所做的地面,在清官式做法中都称作“墁地”,在江南古建筑中则称“铺地”。石活地面在古代主要见于南方地区和园林道路,北方地区只见于少数作法讲究的宅院前。故宫院内石子路面的主要铺墁区域有四处,即御花园、慈宁宫花园、宁寿宫花园和建福宫花园,其中御花园石子路面的铺墁面积最大也最具特点。

御花园南北长80米,东西宽140米,占地约12000平方米,其中,卵石道路总面积约1322平方米,共有1700余幅石子路面。据档案记载,康熙二十一年(1682年)御花园,中为钦安殿天一门,东为御景亭、浮碧亭、凝香亭、万春亭、绛雪轩;西为延晖阁、位育斋、澄瑞亭、玉翠亭(尚未改名)、千秋亭、养性斋,尚无摛藻堂,其余与今日御花园的构建格局基本一致,推测清晚期御花园基本构造亦大致如此,只是增加了石子路面的铺墁。园内纵横交错的石子路,由五色匀称的石子组成一幅幅生动的画面,表现出争奇斗艳的大千世界,色彩斑斓,内容丰富,形成足下的千幅画卷。绿化和铺地相互衬托,把园林的特色呈现出来。

御花园石子路面有别于江南地区的鹅卵石铺地,每趟石子路以方砖甬路为中心,对称分布于甬路两侧,也有围绕假山、露台四周铺设,其形式多样,题材丰富,工艺做法特殊,体现出皇家建筑园林的别致和等级。御花园的石子路面多为长方形,也有三角形、折带等形状,每幅石子路面长35~150厘米,宽30~70厘米,是用精雕的砖、细磨的瓦和成百上千粒彩色石子,在地面上拼凑而成。

石子路的三种表现形式

御花园石子路面主要有三种做法:一种是就砖雕成花纹;一种是以瓦条组成花纹,都是就花纹空间填镶五色石子铺成各种花样,多至数十种,形成砖雕石子路面和瓦条石子路面;另有一种为全部使用石子拼花铺地的石子路面。

铺墁石子路面的主要材料为尺七方砖、瓦条、天然卵石(主要为白、红、黑、黄、绿五色)、生石灰、沙子、桐油等。主要包括以下类型:

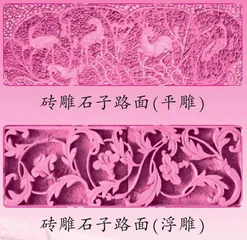

砖雕石子路面:御花园砖雕石子路面采用浅浮雕及平雕的手法雕刻出主体纹饰图案,用彩色卵石填充其余部位组成整幅石子路面。砖雕石子路面是故宫御花园的特有形式。

瓦条石子路面:按照图案纹饰将打磨好的瓦条用油灰摆砌在图案线条的位置上,用瓦条集成图案。瓦条间的空当再添满挑选好的卵石,最后用生灰面揉擦干净,在甬路两侧形成带状纹装饰。

全部石子拼花铺地路面:按照图谱子用天然卵石直接铺设出图案,图案以外的部分全部码放其他颜色的卵石。

石子路“画”的是什么?

石子路面按照纹饰图案分为动物、植物、昆虫、历史典故、神话故事、吉祥器物、人物、博古、交通工具、连续图案等题材,展示出“喜上眉梢”“多子多福”“龙凤呈祥”等吉祥寓意以及《八仙过海》《西游记》《三国演义》等神话传说、历史典故,每幅图案都有它的文化内涵,反映了当时皇帝后妃们追求吉祥快乐生活的思想意境。石子路面的图案异趣纷呈,集镶嵌与雕刻工艺于一体。匠人才思飞扬,其智慧借石子面图案得以充分地显现与发挥。

修复石子路面临的难题

御花园石子路面所使用的拼花石子,多为北方河套中经常年水流冲击而得的天然卵石,不同于市场上售卖的鹅卵石,其特点是尺寸较小且没有明显光泽。

依据工匠们的描述,早些年间,在永定河畔就能找到合适的石子。修复团队人员猜想,路面修建之初,石子材料可能就来源于故宫周边的水系河道。然而现在的河道都修建了堤岸或者被保护起来,这样的石子就很难找到。

修复人员随后也多次前往北京门头沟山间河流的浅滩处人工捡拾,然而那里石子的颜色单一,多以红、黄色为主,尺寸又都偏大,最终找到的能够满足尺寸、颜色的石子少之又少。尤其是绿色的石子,目前仍无法满足需求数量。

无奈之下,故宫石子路的修复团队扩大了寻访范围。但近年来,随着环境保护意识的增强,五色石子就变得不再常见,十分难寻。于是,“找石子”现在成了故宫修复御花园石子路面首要面对的难题。