巧用分析法做对中考名著题

作者: 张昊寰

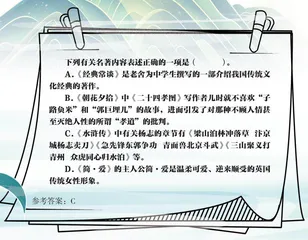

这是2024年黑龙江省齐齐哈尔市中考语文试卷中的名著真题。这道题个别选项所涉及的名著,在以往中考名著题中出现的次数相对较少,甚至可以说较为“冷门”,这无疑增加了这道考题的难度。下面,我们就来分析这道题。

单从做题的角度来看,这道题的C选项考生是比较容易选对的。基本上读过《水浒传》的考生都会对青面兽杨志这个人物有一定的了解,更何况在C选项中提到的前两个章节当中,已经出现了“杨志”和“青面兽”的字样,而选项中提到的“三山聚义”故事情节,包含了以鲁智深、武松、杨志为首的二龙山众英雄,因此这一章节也与杨志有关。所以,我们初步判断C选项正确。接下来,我们再来分析和证明其他几个选项是错误的:

A选项的名著《经典常谈》,是近年新加入中考名著题考查范围的一本书,其作者是朱自清,而非老舍。因此,A选项是错误的。这道试题也提示考生:中考名著题的考查范围不仅仅局限于名著的内容,作者、人物形象、思想内涵等内容,也都在考查范围之内,因此我们在复习时也不能忽视。

再看D选项的《简·爱》,这个选项要考查的是名著的人物形象、思想内涵及其所代表的精神。《简·爱》一书旨在表现简·爱在维护妇女独立人格、争取男女平等方面所做出的努力。D选项的内容与书中所要表达的思想截然相反,所以D选项也是错误的。

我们最后回头看B选项《朝花夕拾》。通过对《朝花夕拾》及其作者鲁迅的了解,我们知道B选项的后半句是没有问题的,那么前半句是否正确呢?对于熟读《朝花夕拾》一书的同学来说,一眼便能看出这个选项的问题:书中引发鲁迅批判的两个《二十四孝图》中的例子,是“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”,而非“子路负米”。对于一些只粗浅地了解过这本书的同学而言,这道题的错误之处就不太容易被发现。

这次我们用的是解题时常用的方法——分析法。假设我们对《朝花夕拾》的故事不够了解,想要正确解题,我们可以通过“子路负米”和“郭巨埋儿”这两个故事是否应该被鲁迅批判,来判断B选项的对错。先看“郭巨埋儿”,郭巨我们可能不认识,但是“埋儿”这种行为“不顾人情甚至灭绝人性”,完全符合被批判的标准。我们继续看“子路负米”,子路是孔子的弟子,被称为“孔门七十二贤”之一。你是否想起了我们背诵过的《论语》名句:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”这一句中的“由”,便是指子路。那么,一个被后人称为“孔门七十二贤”之一的人,会被鲁迅批判吗?大概率是不会的。所以,在分析后我们得出了结论:B选项也是错误的。

“子路负米”的故事

仲由,字子路,春秋时期鲁国人,是孔子的弟子。他性格直率,十分孝顺。子路早年家中贫穷,自己常常采摘野菜充饥,却能从百里之外背着米回家侍奉双亲。他的父母去世后,他做了大官。一次,子路奉命到楚国,他的车队声势浩大,但他却感慨地说:“即使我自己吃野菜,为父母亲去背米,但这样的日子却再也不能了!”孔子因此赞扬子路说:“你侍奉父母,可以说是生时尽力,死后思念啊!”

通过以上中考名著真题,我们不难发现:分析法的成功,得益于我们上一期讲过的小妙招——抓住人物的性格特点。我们就是根据子路的性格来推断出他不该是被鲁迅批判的对象。在解名著题时,当我们抓住了人物的性格特点,就等于抓住了解题的钥匙。

人物的形象通常是立体的,一个人所表现出的性格特点往往有多个方面。因此,我们在写作文时,文章叙述的情节就要与这个情节中人物所呈现出来的性格特点契合。例如:我们想要写关于“勇敢”的议论文,用子路不畏强权的故事作为事实论据比较合适,而用“子路负米”就不恰当;同理,我们可以用“武松打虎”的情节,但是用“武松大闹飞云浦”的情节就不恰当。