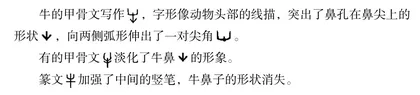

庞然大物——牛

作者: 墨丽牛身躯庞大,性格温和,又可以耕种,是人类生活的好伙伴。

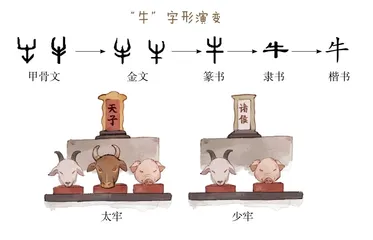

牛在古代的地位非凡,甲骨文中的“骨”,主要指的就是牛的肩胛骨。祭祀时,牛、羊、豕三牲齐全,称为“太牢”。只有羊和豕的时候,称为“少牢”。古代礼法规定,天子祭祀的时候才可以用“太牢”;诸侯祭祀时,只能用“少牢”。这些祭祀的牲畜,统称为“牺牲”。后来,“牺牲”才引申成为了正义的事业而献出生命。

成语故事

对牛弹琴

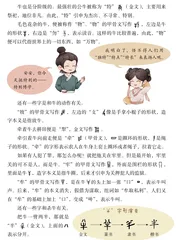

春秋时期,鲁国有个著名的音乐家公明仪。他对音乐有极深的造诣,最擅长弹琴。

一年春天,公明仪带着琴来到城郊的田野散步,发现不远处有一头大公牛正在悠闲自得地吃草。他顿时技痒,突发奇想要为这头公牛演奏一曲,于是他拨动琴弦,弹奏了一首高雅的《清角》。

谁知,那头大公牛就像没听到一样,还是自顾自地吃草。这让公明仪很受打击。

过了一会儿,公明仪又想出了一个办法。他用琴模仿蚊虫振翅的声音和小牛犊的叫声。牛果然有反应了,它停止了吃草,摆动尾巴竖起耳朵,小步走并听着音乐,似乎在回应公明仪的琴声。

这是出自东汉牟融的《牟子理惑论》中的一个故事。这个故事后来被浓缩成一个成语“对牛弹琴”,用来比喻对愚蠢的人讲深刻的道理,或对外行人说内行话,白白浪费时间,现在也用来讥笑人说话不看对象。

趣味知识卡

“半斤八两”的由来

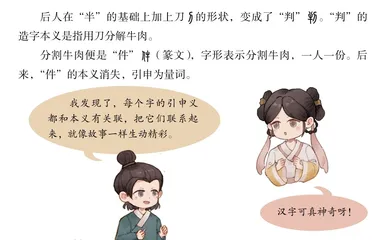

今天,我们喜欢用“半斤八两”来比喻彼此不相上下,实力相当。可是,半斤明明是五两,又不是八两,这个词又是怎么来的呢?

在秦朝以前,各国的钱币和度量衡的单位都不统一,各国商贾和百姓之间的交易很不方便。

秦始皇统一六国后,下令统一度量衡,由李斯负责起草文件。当时度量的标准已经基本确定,唯独这“衡”的标准,李斯还拿不定主意,于是去请教皇帝。秦始皇提笔写下“天下公平”四个大字,交给了李斯。

李斯拿了四个大字,百思不得其解。为防止皇帝怪罪,他干脆把这四个字笔画一加,总共十六笔,于是十六成了“衡”的单位。一斤等于十六两,那么半斤就是八两。

一斤十六两的度量单位,在我国一直沿用。新中国成立后,由于十六两制在计算的时候有些不方便,才改成现在的一斤十两。