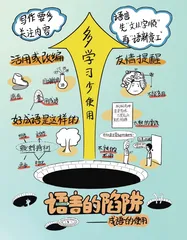

语言的陷阱——成语的使用

作者: 许洁洁有个男孩子,对作文又爱又怕。爱的是,好几次他写的日记都被老师肯定,甚至在其他老师的手上传来传去;怕的是,有时自己“妙手偶得”的佳句得不到老师的肯定。

有一次,他在作文本上写道:时间的列车,载着离愁别绪,越过惊蛰,越过春分,来到叫作清明的一站。

这个句子是不是很优美?可是老师淡淡地对他说:“这是花腔调,不如老老实实地说清明到了。”也就是说,他句子写得太花哨,不实用。

还有一次,他写“金风玉露的中秋已过,天高气爽的重阳将至”。老师毫不留情地画上红叉叉,在旁边改成“今年八月”。好句怎么被老师改成大白话了呢?他十分不解。

这个男孩子就是文学大师王鼎钧。他出生于1925年,14岁开始写诗,15岁写专栏,23岁写小说……写了大半个世纪的文章。他在《荆石老师千古》这篇文章里回忆自己的文学启蒙老师,也就是荆石老师时说,老师对自己影响“太大了、太大了”。

和王鼎钧一样,很多人在初学写作的时候也会掉进相似的语言陷阱——以为使用了成语就能提高语言能力。

成语言简意赅,意味深长,使用方便,有点儿像方便面。方便面好吃,但不能长期吃,否则营养不良。成语年代久远,经验固化,初学写作的人过度使用会让大脑产生惰性,很难有精准且富有个性的表达。

因此,我们可以多学习成语,但在刚开始学写作文时要少用,用的时候可以灵活一些。怎么灵活?活用或者改编。

比如,蚊香的广告——“默默无蚊”的奉献,利用谐音将大家都熟悉的成语“默默无闻”中的“闻”改成“蚊”,让人印象深刻,达到了宣传效果。

“曹操出行”这个名字容易让人联想到成语“说曹操,曹操到”,会默认打车的速度快。

“朝秦暮楚”原本形容人没有原则,反复无常。诗人余光中用它来形容空姐的工作,早上在一个城市,下午又到了另外一个城市。他认为这种因旧生新,化凡为巧的方法,可以锻炼想象力。

有对比、有动作、有想象、有画面感,这是成语被广泛接受的原因。了解这点,就可以创造出属于自己的创意表达。

“花香袭人”可以写成“花的香气袭击了我”,这就把具体的画面描绘了出来。

“大海捞针”可以写成“如在星空里找纽扣”“像在沙漠挖芝麻”。

“前功尽弃”可以写成“好比快到山顶时崴脚”,或者“好比写了一天一夜的作业丢了”。

说完了活用和改编,再来说说使用成语时需要注意的三点。

第一,不可以用太多。大量使用成语,就像头上夹满发卡,不但不美,还让人不舒服。

第二,太常见的成语改一改。一写风就“凉风习习”,一写天空都是“万里无云”,说到吃都是“津津有味”“狼吞虎咽”,实在没有新意。

第三,不用生僻成语。写的目的是要人看懂,大多数人看不懂,写了没用。

王鼎钧曾总结自己学习写作的三个阶段。其中,“文从字顺”和“意新语工”这两个阶段正好对应学习和使用成语的两个阶段。了解成语的意思,使用恰当,才能“文从字顺”;把熟悉的成语活用或者改编,达到“意新语工”,创造属于自己的新意。

希望自己的文笔好并不是什么坏事,但别忘了关注写作内容,千万不要一味地用“好词好句”堆砌,否则就掉进语言的陷阱里出不来了。古诗词和名人名言的运用和成语一样。