东北“i人”的嘴

作者: 脏脑丸

这两年很流行把人分为“i人”和“e人”。“i人”,指人格测试里的“i型”人格,内倾性格,可以理解为“社恐”;与之相对的就是“e人”,外倾性格,也是“社恐”——社交恐怖分子,又称“社牛”。

但在“社牛”之地东北,有一种“特产”,就是东北“i人”。你说他开朗,他还挺沉默;你说他文静,他立马开始聒噪。

“i人”有个共识,就是非必要不跟陌生人说话,如果有陌生人上来搭话,首选“装死”,次选“聊死”。东北“i人”也一样,能一个人做的事,绝对不麻烦第二个人;可一旦有人开口麻烦自己,就会一键从“i人”模式,转换成东北人模式。

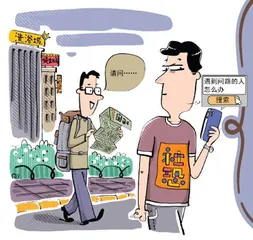

问路是吧?心情不好就给你口头详细规划一下路线,顺便告诉你路上哪家奶茶店的饮品好喝,推荐你买来解渴;心情好的话,必须亲自带路。

光带路,东北“i人”还会觉得尴尬,本地人问路,就跟你“吐槽”一下天气;外地人问路,必须跟你普及一下风土人情、旅游攻略。知道的是东北“i人”在带路,不知道的还以为自己要被拉进什么组织了。

有些东北“i人”看起来比南方“e人”还开朗,真的一点儿不夸张。

去过东北的朋友都知道,东北小孩都有一种“小小年纪,就已经年纪不小了”的气质。张嘴:“×叔,溜达呢?风湿病好点儿没?”闭嘴:“×姨,你儿子那事别太愁了,多跟那谁走动走动。”

一个东北小孩很难“i”下去,因为东北家庭就不养“i人”。东北小孩自打口齿不清地叫了一声“妈妈”,接下来如何称呼全家男女老少、街坊邻居,都得在最短的时间内学会。

秋后算账是东北小孩共同的记忆。在外面没跟人打招呼,东北家长会说:“你等回家的。”家里来人,不知道打招呼,东北家长会说:“你等人走的。”

在东北,跟街坊邻居打成一片,你可以吹3天牛;跟外省的朋友拜把子,你可以吹3年牛;能跟外国人搭话,你爸都允许你骑在他头上。总之你怎么吹牛都没事,但如果你话少,不好意思,那你就是装。

除了要主动跟人打招呼,东北社交必修课还有“接话”。如果说主动打招呼“挂科”了,家长还会给你留点儿面子,回家算账;在外面有人跟你说话,你没接住,别说你是亲孩子了,就是条狗,都会现场挨上一脚。

接话少于3轮那也是失败的。“东北接话学”就像一场乒乓球友谊赛,讲究一个氛围热烈,有来有回。关心与赞美交织,情绪与表情和鸣;每个东北人都是一个声部,采用“总分总”结构,共同把这嗑唠出起承转合。

整个接话流程走下来,多于10字少于100字的,那叫内向。接话少于10字,那这孩子算“完了”,大家都得安慰家长:“没事,能治。”

东北“i人”的童年,学业压力可能还行,但社交压力是真的很大。“12年说话义务教育”下来,性格是“i”的,嘴是“e”的。就算长大走向全国,走向世界,也不会允许任何一个社交场合的气氛冷掉。

东北“i人”关于接话好像有种使命感。不管是在团建时,在出租车上,还是在围观大爷跳水的海河桥上,有人说了话没人接,东北“i人”必须挺身而出,不让任何一句话掉到地上。优秀的东北“i人”不仅能接话,而且力求接得幽默,追求自己说出的每一句话都高质量、高回报。

东北“i人”的追求就是,接上所有看似接不上的话,而且接得漂亮,整个场子因为自己的一句话热络起来。当时使用的句式会被东北“i人”奉为自己的社交高光时刻,并且牢牢背诵,活学活用。如果反应慢了没接上,东北“i人”会把这种尴尬算在自己头上,一晚上都睡不着觉。

毛不易,知名东北“i人”,也是“东北接话学”专业的优秀毕业生。他经常语出惊人,惹得记者笑出“工伤”。有一回记者问他:“能持续被大家喜欢,你觉得自己凭的是什么?”记者以为他会说些场面话,结果毛不易答:“凭公司的运作。”

还有李雪琴,一个能在家里休息,绝对不出门溜达的东北“i人”,她是知名社恐,也是知名社交恐怖分子。作为东北“i人”,她不仅能“整活儿”,还会潜心学习一些社交秘籍。比如,初次见面想破冰,就要会夸人,但不能夸得假;夸人要夸细节,不仅令人信服,对方也接得住话。

像李雪琴这种不冷淡不过火,让所有人都如沐春风的社交“牛人”,才是真正的社交高手。

东北“i人”,就是一群没有社交天分,却社交技能满点的人。这个词火了之后,不少东北朋友都对号入座。但大家聊起小时候被家长逼着社交,也没有人怨怼,因为想到自己去哪里都能很快适应,就知道自己确实是受益者。

东北人会教小孩拿筷子要拿得靠后一些,因为有传言说,筷子拿得靠后,就会走得远。夸小孩子会说话是“闯实”,可以在外面闯荡的意思。东北小孩都是蒲公英的孩子,风来了就留不下。把力气用在嘴上,是东北家长对小孩最好的期许。因为嘴会说一点,会多几个朋友,好走得远一点儿,再远一点儿。

(何欢摘自微信公众号“ONE文艺生活”,邱炯图)