白天也懂夜的黑

作者: 沙子春天来临,芳草萋萋,处处鸟啼。春天的各种景象,一直是诗人、画家、音乐大师喜欢表现的题材。但是这些我们习以为常的事物,是怎样被艺术家打磨成艺术品的呢?他们赋予了这些事物怎样特殊的变美能力?

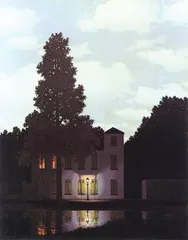

比利时画家勒内·马格里特是非常特别的魔幻超现实主义艺术大师。他的《光之帝国》中,笼罩在夜色中的房屋和树形成深色的剪影,这是黑夜部分。继续往上看,高大的树和阁楼却矗立在蓝天白云下,蓝天深邃、白云成团。白天和黑夜同时存在于这幅画作中。马格里特说:“夜与昼并置代表着一种力量,让我们惊异又让我们沉醉,我把这种力量称为诗。”

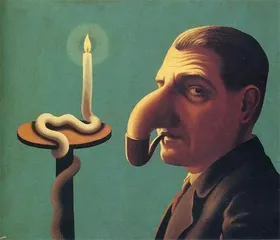

马格里特用生活中常见的意象来作画,但是他经常处理得让人匪夷所思。比如在这幅画中,他把白天和黑夜并置,还振振有词,说这样才有诗意;比如他画的蜡烛,烛火是黑色的,把姑娘的半边脸都晕染成黑色;比如他画抽烟斗的男人,让男人的大鼻子与烟斗融为一体。陈丹青对他的画做出这样的评价:“他画的那些意象,既像谜面又像谜底,不是为了说什么,甚至不是为了画什么。似乎是出于对绘画的不信任,他才画画,或者说他在画他心中对绘画的怀疑。”画家思居特奈评价道:“他是一名伟大的艺术家,但他不是一名画家,他不希望服务于绘画,而是把它当作一种知识的工具。”

人们欣赏马格里特的画作时,虽然看到的是异常清晰而写实的日常景象,但是这些日常景象处在失重、变形、被废弃等特殊境遇下。他用幻想的奇思异构制造出深奥、神秘、矛盾、荒诞,从而启发人们思考和解答。

受到马格里特的启发,多年以后,毕加索拆下旧自行车的车座和车把,连接固定后取名《牛头》,并送到艺展展出。普通观众都大呼上当,愤怒地斥责毕加索用垃圾冒充艺术品来欺骗他们。多年以后,人们才承认毕加索这样的行为是艺术。

张二冬在《山居七年》里写道:“以前有段时间我分不清行为艺术和‘行为’的区别,来自民间的随便一条社会新闻,都比那些行为艺术家的作品更有力量……但后来我发现,其实我忽略了一个很重要的问题,就是创作者的主动性。”俄国文学理论批评家维克多·什克洛夫斯基在20世纪初提出“陌生化理论”。什克洛夫斯基认为,所谓陌生化,实质在于不断更新我们对人生、事物和世界的陈旧感觉,把人们从狭隘的日常关系里解放出来,摆脱习以为常的制约。

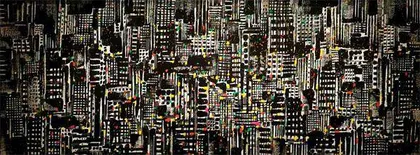

如果把日常景象陌生化,那么你就是诗人、画家。总之,你是有主动性的艺术家。我曾经在中国美术馆看到过吴冠中先生的一幅画——《都市之夜》:黑白格子的色块之间,红点黄点绿点拥挤定格在一起,那的确是我们这个时代的浓缩象征。令我有点吃惊的是,吴冠中先生居住过的那个小区,我也曾居住过一些日子,却从未在黑夜仔细观察过那些光晕、色彩与线条的模样。对我来说,那就是一个破败拥挤的老旧小区。此后的夜晚,偶尔在小区散步的时候,我抬眼看去,那些窗户和灯光就都变成了画。

真的要感谢那些伟大的艺术家,当我们进入他们创造的意境,去重新观察我们的生活时,美便诞生了。

(嘉林秀摘自《小康》2022年第10期)