没有人这样画太阳

作者: 莫一奥

世纪之交,尼采离世。

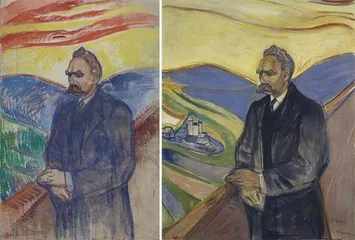

大约6年后,瑞典收藏家欧内斯特·泰尔向蒙克发出邀请,他希望蒙克可以画出一幅风格独特的肖像画,以纪念尼采这位思想深邃又影响深远的哲学家。

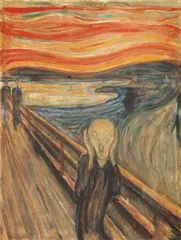

蒙克先是完成了一幅草稿。草稿中的尼采侧向站立在桥边,陷入了沉思,其身后丝带状的红黄色云彩与被长桥切割的整体构图,像极了蒙克创作于10多年前的名作《呐喊》。

两者不同的是,《呐喊》中的云、路和桥似乎处于快速行进之中,有着强烈的动势,它迫使人们竭力呐喊,其声响足以穿透内心;最终版的《尼采肖像》安静了许多,蒙克去除草稿中的红色彩云,只保留黄色天空和蓝色远山,由此,画作便被忧郁而不是动势包围。这样的塑造方式,恰巧符合20世纪初期的时代特征——压抑与沉闷。而作为哲学家的尼采,则是默默站立,透露着思想者的担忧。

蒙克的忧郁,是时代所致,更是其家人相继离世造成的情绪堆积。1908年秋,蒙克变得愈发焦虑,自我调整无果后,他自愿住进了治疗精神类疾病的专业诊所。在这里,通过服用药物及与医生交谈,蒙克的病情获得了奇迹般的好转。

几个月后,蒙克回到家乡奥斯陆,以往作品中有关死亡、恐惧和焦虑的元素逐渐消散,悲观成分逐渐减少。他更多地表现出对大自然的兴趣,所用色彩逐渐明亮,画作题材逐渐多元。

这一时期,蒙克最为重要的作品,是他为奥斯陆大学新礼堂创作的《太阳》。为了呈现出令自己满意的效果,蒙克大致勾画了几十幅草稿。最后,更能表现阳光普照场景的横向尺幅的作品图式被保留了下来。

没有人像蒙克这样画太阳。

比他年长10岁的凡·高,将太阳视作希望,在写给弟弟提奥的信中,他说:“太阳给所有事物都披上了一层金色的光芒,这样的颜色,代表着光明和希望。”凡·高的画亦是如此,《黄色的太阳与橄榄树林》一画中,短促的线条布满天空、树木与地面,它们混合着太阳的温度任意流动,画面满是温煦的暖意。

蒙克画的太阳,是初升的太阳。它带着晨曦特有的锐利的力量感扑面而来,那光芒,隐含着不容辩驳的穿透力,炽热又刺眼。它甚至隐隐透出一丝神经质,一种有着强大吸引力的神经质,使人不得不驻足欣赏。

对于尺幅巨大的《太阳》,蒙克没有过多描述。他淡淡地说道:“看见太阳从岩石上升起,我画了太阳。”

除了《太阳》,同时被放进奥斯陆大学新礼堂的,还有《历史》《母亲》等多幅画作,它们分列《太阳》两侧,共同构成了阳光照耀下的人类世界——《历史》中的老者,向孩童讲述着过往的一切;《母亲》中的场景更为明确,象征着人类繁衍生息的过程。

蒙克之所以能画出如此不同的《太阳》,或许与尼采有着千丝万缕的内在关联。1906年,蒙克接受欧内斯特的委托之后,曾随他一同拜访尼采的妹妹伊丽莎白。此后,蒙克开始翻阅尼采的书籍,并对其理论有了更加深入的了解。

对于太阳,尼采的描述更加激进,他写道:“我的智慧,可比太阳,我愿意做他们的光,但对他们来说,这太过炫目。”有趣的是,当把这样的语句与蒙克的《太阳》并置,会发现,两种表达方式和谐相融,而高傲的尼采也不再孤独。

1907年,收藏家欧内斯特位于瑞典的住宅落成,他将这里打造成一座私人博物馆,供朋友前来参观。博物馆顶层有两间展厅,其中一间,陈列着尼采的作品和蒙克早期的诸多版画。

两位未曾谋面的创作者在这里再次相遇。面对蒙克的早期作品及其灰暗人生的隐喻,同处一室的尼采,也许会在欣赏一番后说出那句经典语句:所有不能将你打败的,终会使你更强大。如太阳般强大。

(土豆超人摘自微信公众号“LCA”)