古人的烹调之术

作者: 伊兜

在春节这样阖家团圆的日子,和家人围坐在一起品尝美味佳肴,是多么美好的事情啊!各位小读者是否思考过这样一个问题:古代没有燃气灶,也没有微波炉,那古人是如何制作美食的呢?本期,我们就来简单了解一下吧!

饮食要均匀

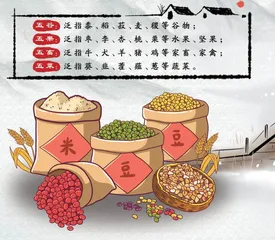

在说烹饪之前,我们先说说食材,食材是制作美食的基础。我国古代中医典籍《黄帝内经》中提出“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”,意思是说谷物是主食,而水果、蔬菜、肉类等补充谷物缺少的其他营养成分。可见古人提倡科学的饮食观念,饮食均衡才能保证身体健康。

五果和五畜按字面意思很好理解。五谷中,黍(shǔ)是黄米,菽(shū)是豆类,稷(jì)有说是粟,有说是高粱,也有说是黍类,乃五谷之长。五菜中,葵是古代一种常见的菜蔬,四季可食;韭就是韭菜,藿(huò)是豆类植物的叶子,薤(xiè)是一种长得很像韭菜的植物。

四体不勤五谷不分

“四体不勤,五谷不分”是一则成语,形容旧时知识分子脱离生产劳动,缺乏生产知识,最早出自《论语·微子》。子路和老师孔子走散了,他恭敬地问路边的一位老者:“您看见我的老师了吗?”老人听后没好气地说:“(你这个人)四体不勤,五谷不分,谁知道你的老师是谁!”说完便去除草了,等他干完活儿回来,子路还站在那里,老人被其态度打动,邀请子路到家里做客,还让两个儿子出来拜见他。第二天,子路见到孔子,告诉了老师这件事。

烹调方法多

我们现在常说的“煎炒烹炸焖熘熬炖”离不开两个要素,一是火,二是炊具。据传说,燧(suì)人氏钻木取火,教人熟食,火的使用让先民彻底告别了茹毛饮血的原始生活。

古人发现火以后,最初也是最本能的烹调方法便是用火加工食材。比如把大块的肉直接架在火上让火烤熟,这叫烧;离火近一些,利用火的热能使食物变熟叫烤;将小片的食物放在烧得滚烫的石片上,凭石片的热度烹熟食物叫炙(zhì)。看到这里,同学们会不会觉得眼熟,这跟我们现在吃烤肉,做法基本相同嘛。古人还发明了一种技法叫“炮”,就是将泥巴裹在肉外面,再放到火中烤。

火的广泛应用也伴随着炊具的不断完善,出现了鼎、鬲(lì)、釜、甑(zèng)等,蒸煮的烹调方式得以实现。我们重点说说釜,这可是一个多功能炊具,平底设计便于炊煮,釜之上还可放置甑用于蒸食,这就开创了以蒸汽为导热媒介的烹饪方式。古人很早就懂得蒸汽加热的原理,我国是最早使用蒸汽烹饪的国家。

在烹调的过程中也涉及食材保存的问题,古人为此发明了腌制、风干等方法。《齐民要术》中详细记录了多种蔬菜的腌制技术,这些技术既延长了蔬菜的保存时间,也给食物本身赋予了独特的味道。

同我们现在制作腊肠、腊肉差不多,古人会将腌制好的食物置于阴凉、干燥、通风的地方,使其慢慢脱去水分,即为风干。这种方法可谓由来已久,早在《周礼》和《周易》两部古籍中,就能看到关于“肉脯”“腊味”的记载。

脍炙人口

孔子说“食不厌精,脍(kuài)不厌细”,意思是说粮食舂(chōng)得越精越好,肉切得越细越好,“脍”指的就是切得很细的鱼或肉。成语“脍炙人口”本义说美味人人喜欢吃,后来比喻好的诗文或事物受到人们的称赞和传颂。

如今人们制作美食,调料是很重要的成分,古人也懂这个道理,他们使用的调料虽远不及现在这般丰富,但也赋予了食物复合的味道及更加丰富的层次。在这些调味品中,盐肯定是第一位的,不仅调味,还是生存必需品;像梅子、红糖、白糖等,可以提供酸味和甜味;使用酒和花椒能去除肉食的腥味,这在很早以前的烹饪中就得到应用了。

治大国若烹小鲜

老子云:“治大国若烹小鲜。”从字面意思理解,是说治理一个大的国家就像烹制小鱼。小鱼鲜嫩,烹制起来要耐心细致,不可随意翻动,作料得恰到好处,火候需掌握得当,否则难成美味。以此告诫统治者治国,不能朝令夕改乱折腾,不能懈怠马虎不负责任,而应体察民意,尊重规律,科学施政。