江山秋色图

作者: 王艺凝

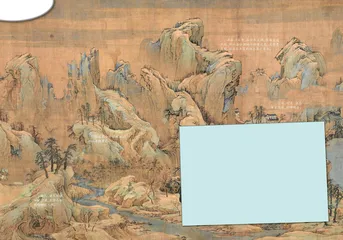

画面以石青、石绿为主调,根据远近不同,将山石分别施以轻重之色,且色墨互用,渲染出丰富的颜色层次变化。

青绿山水是中国山水画的一种,因为使用矿物质颜料石青、石绿作为主色来创作而得名。始于唐代,在北宋徽宗时期,王希孟的《千里江山图》达到青绿山水画的顶峰。宋徽宗过世后,宋高宗建立南宋。在这一时期,出现了另一位同样擅长青绿山水的画家赵伯驹,他创作的《江山秋色图》亦是中国青绿山水画最具代表性的作品之一。

赵伯驹字千里,常被人称为“赵千里”,是宋太祖赵匡胤的七世孙,按照辈分来算,应是宋徽宗赵佶的远房堂弟,年纪比赵佶要小上三四十岁。

靖康之变后,宋徽宗被掳,宋高宗躲避金兵,逃往南方,赵伯驹和弟弟赵伯骕(sù)也随之南渡。由于时局动荡,他们隐藏身份,在街市上以为客人作画为生。直到南宋政权建立后,二人售卖的扇子传入宫中,宋高宗极为喜爱,召二人入宫面圣,才得以相认。

赵伯驹家学渊源,他的祖父赵令晙是画家李公麟的学生,与苏轼、黄庭坚是好友,他的叔伯中也不乏绘画名家。赵伯驹自小描摹了大量唐代李思训的作品,山水技法深得唐人精髓,同时还善画花鸟、楼台……

《江山秋色图》高约0.5米,长约3米,是一幅绢本设色的青绿山水长卷。赵伯驹重点表现了我国北方山脉千岩竞秀的宏伟气势,画面一片太平、悠闲的景象,色彩清雅,刻画精细。

画面前方有一条长河,曲折蜿蜒而远逝;山峰错落连绵,起伏顾盼;村舍、栈道、桥梁穿插其间,苍松翠柏、茂林修竹,景色移步换景,令人玩味不尽。

与王希孟《千里江山图》的华丽、饱满不同的是,赵伯驹的青绿山水更带有水墨山水的韵味。两幅作品由于创作朝代接近,创作题材相似,在中国画历史中的地位和意义也十分相近,后人常将二者对比欣赏。

王希孟的青绿山水重在用色,设色更接近唐人,《千里江山图》整体华丽堂皇,绚烂无比。相比之下,赵伯驹则更注重山石的勾勒,《江山秋色图》中山体繁复交错,山石勾勒精妙,设色雅致清淡。

在用笔上,赵伯驹明显技高一筹。他笔下的松树处理得十分精妙,枝干苍劲有力,枝条形态别致。松林高下远近,布置自然。而王希孟用没骨法画出的松树,枝干远不如赵伯驹用线条勾勒来得有力,略显粗糙、单薄,树的造型也略有些单调。

《江山秋色图》也有一些不足之处。比如画中的高山山脉走势雷同,山下虽有不同的瀑布、村舍和溪流搭配,却仍然不够灵动。而《千里江山图》的整体构图更为灵活,高远、深远、平远多种构图方式穿插使用,画面烟波浩渺、跌宕起伏,富有强烈的韵律感,更加引人入胜。

两幅作品虽都为长卷,但《江山秋色图》长度约为3米,《千里江山图》创作时间更早,长度却将近12米,是前者的四倍。如此巨幅画作,对山河壮观雄伟的表现和歌颂,可以说前无古人,它的意义和地位无可撼动。而《江山秋色图》画技精湛、用笔秀劲,布置精工,着色清丽,则更多了文人画的韵致。有人将《千里江山图》比作美艳绝伦的花旦,而《江山秋色图》却似一个功夫深厚的老生,二者在中国画坛的舞台上缺一不可。

赵伯驹的这幅画最初并没有名字,辗转流传于后世藏家,直至来到明太祖朱元璋的太子朱标手中。朱标根据赵伯驹表字“千里”,将此卷题名为“赵千里《江山图》”。于是,这幅画在很长一段时间被人称作“赵——千里《江山图》”,仿佛是在呼应,也可能是在致敬王希孟的《千里江山图》。到了清朝乾隆时期,编纂《石渠宝笈》时,根据朱标题跋中的“秋之景,兼肃气带红叶黄花”,此画卷才终于定名为《江山秋色图》。