故乡的林

作者: 林红宾

昨夜,故乡又入梦中,并非现代版,而是五十年前的老版本,令我兴趣盎然。

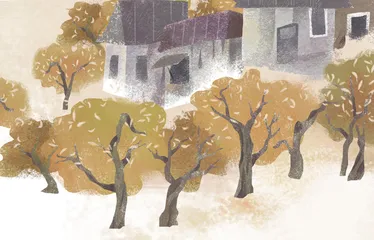

那时的故乡有五六十户人家,坐落在一个小岭杠子的前端。乡亲们喜欢在房前屋后栽植杏树,代代相传,蔚成风气。如此这般,村里村外就有好多杏树,十几处茅舍隐入杏林之中。

阳春三月,是故乡最美的时候。春阳和蔼地送暖,春风殷切地呼唤,杏树枝头长满了高粱米般的花骨朵,日趋膨胀,含苞欲绽。适逢一夜春雨轻洒,杏花就开了。初时粉红,渐褪为白色,一树树、一片片,如同昨夜降下一场厚厚的彩雪,未到近前,令人恍若置身于数九隆冬,感觉到一阵甚是惬意的微寒。和煦的阳光透过花冠的缝隙,筛下一地带有馨香的光斑,稠酽(yàn)的花之馥郁如胶似漆,萦绕其间,经久不散。我常于树下伫立凝视,浮想联翩,神游八极,如同融入一团旖旎(yǐ nǐ)的香云里!蜜蜂们闻讯赶来,一边忙着采粉,一边愉悦歌唱,嗡嗡声不绝于耳。鸟儿们在杏林中对歌,长相俊俏,音质清丽。聆听着美妙的天籁,我真想幻化成一棵杏树,与这些大自然的歌手共存共荣,直到地老天荒。

傍近麦收时,我和伙伴儿们常于夜晚潜入杏林,像小猕猴般攀援上树摸杏子,既刺激又解馋。一些老杏树招了蛀虫,创口处有汁液流出,凝结成块,形如琥珀,我们采来装在瓶子里,兑上水,作为胶水使用。

故乡东西两侧各有一条小河,流至村南,合为一处,再向南流去。河畔上下全是柳林,佐以少许杨树。隔着柳林,看不见三里外的邻村。“五九六九,隔河看柳。”残雪尚未融尽,柳林就泛绿了。再过些日子,柳条就发芽了,远远望去,整个柳林仿佛笼罩着浅绿色的轻纱。我和伙伴儿们常上树折柳枝拧柳笛。柳笛声声,饱含春之旋律,放飞颗颗童心。柳林中有许多鸟窝,我们深知鸟儿是庄稼人的朋友,因此从不上树掏鸟蛋和雏鸟。

进入夏天,柳林就成了蝉们的歌坛,它们热情奔放,不知疲倦地歌唱。故乡东北面有一条较窄的山谷,谷底长满了柳林,那儿偏僻,蝉儿特多,箍满了树干。它们唯恐被遗忘似的杂乱无章地放歌,打老远儿就能听到。蝉由蝉龟蜕变而成,蝉蜕是一种中药材。为了勤工俭学,我常于清晨手持长杆到柳林中拢蝉蜕。

进入三伏,雨水较频,一些柳树上就长出了木耳。我们总竞相爬上树,将木耳摘下来分而品尝。发洪水时,一些岸柳的根部被涮空了,树根裸露,河水滞留其间,恰好成了鱼儿的避难所。我们时常在树根旮旯里摸鱼,呼吸着青苔和水草的气息,感受着鱼儿在手中的欢脱,十分惬意。

中午时分,老倌儿把牛群圈在柳林旁边的沙滩上,倚着树干抽起了老旱烟。牛儿们卧在沙滩上晒太阳,若有所思地反刍。几头牛犊在追逐玩耍。不知何处飞来的牛虻落在牛身上,和牛虱子一起贪婪地吸血。可怜的牛儿除了用尾巴驱赶外,只能默默忍受。我们顿生怜悯,上前冷不防将牛虻打死,再将那些蓖麻子般的牛虱子揪下来,用石头砸扁。牛儿感激地伸出舌头舔我们的手。

故乡北面的大山,长满了密匝匝黑压压的松林,简直跟竹林子一样,要想到松林中搂草,根本扛不出来,只好用柴镰砍出一条通道。我和伙伴儿们时常进去撅枯松枝,为了搬运省力,索性拖着柴捆下山。久而久之,陡峭的山背被磨得亮亮的,就像大山抛下的一根白带子。

立秋前后,大雨滂沱,大山被润酥了,松林中会长出好多香蕈(xùn)。我时常上山捡香蕈,晒干后卖钱。除此之外,我和伙伴儿们时常利用星期天,到松林中挖药草,捉蝎子,慷慨的大山总会让我们颇有收获。

北山后面的几条山谷里则长满了柿子树。每当到了晚秋,树叶凋零,唯剩满树柿子。那些柿子红彤彤黄胧胧的,就像夜空中璀璨的星斗。我和伙伴儿们常去摘软柿子吃,那软柿子甜如蜂蜜,简直是大山酿造的琼浆玉液,令人百尝不厌。

由于后来故乡的人口大增,原有土地所产的粮食实在是供不应求,只好改河造地,将河畔的柳树全部除掉,村边的杏林也未能幸免。为了建房,村内的杏树自然难逃厄运。山上的松林、柿子林由于乱砍滥伐,逐年稀疏,直至荡然无存。站在村前,不但能看到南北两个邻村,即便再远的地方也尽收眼底。现在的年轻人难以想象故乡当年的生态环境是何等美好,自然领略不到林中的许多野趣。

故乡的林,如同一本精美的相册,珍藏在我的心灵深处,抚今追昔,倍感惆怅……