太祖母纪事

作者: 张亚凌

村里人都知道的是,1976年的一个雨夜,太祖母走了。不知道的是,她其实是搬进了我的心里,只跟我一个人说话。

“大家的”太祖母

小时候的我似乎任性又自私,再严的家教也压不住我滋生跟人争东抢西的念头。有时闹起脾气耍起混账来,连妈妈都是我一个人的,决不允许哥哥姐姐们喊一声。想独霸什么在自个儿家里都能得逞,出了家门就由不得我了,就像,我对太祖母的绝对拥有权就处处打折。

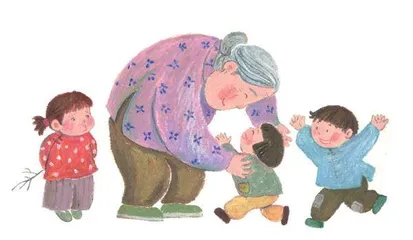

“太奶奶,太奶奶!”巷子里的小孩子都喜欢响亮地喊我的太祖母,声未落人就钻进了她怀里。

吃在我家睡在我家,明明只是我的太祖母,咋就成了大家的?真气人,可我又封不住他们的小嘴巴,又不好意思在外面撒泼。更气人的是太祖母还拉长声音答应着,柔柔软软很是甜蜜,好像满巷子里跑的都是她亲亲的曾孙。

“太奶奶——”翠花抹着眼泪,委屈地跑了过来。太祖母伸开双臂,满脸宠溺。揽翠花入怀后,太祖母就从兜里掏出手帕,轻轻地拭去她的泪花。翠花仰起脸蛋就吧嗒吧嗒跟太祖母告起状来,无外乎妈妈又偏袒弟弟冷落了她,姐姐也没给她好脸色看,小伙伴也不好好陪她玩……

唉,能不能说点新鲜的?我都听烦了,可太祖母每次都像第一回听,满脸的“可怜的孩子,还有啥委屈都说出来吧”的期待,临了,还会掏个红枣塞给她。

“太奶奶,太奶奶!”毛蛋又来了,一钻进太祖母怀里就伸着小脏手乱摸太祖母的衣兜。摸出个棋子豆,直接抛入嘴里,摸出个核桃,太祖母就会砸开分给我们吃。

太祖母的兜里,总有惊喜:晾干炒香的南瓜子,蒸熟再晒干的小红薯片,用沙土炒的棋子豆、苹果干、红枣、核桃。我曾动过小心思,不允许太祖母带东西出去给别的孩子吃。太祖母也答应得好好的,我也正儿八经地搜了,啥都没有,可到了巷子里,她兜里就能变出东西来,真稀奇。

刚才也说了,我是个小心眼,曾有一度把自个儿当成太祖母身边的带刀侍卫——手里拿着小树枝,哪个小孩想靠近她我就挥动树枝驱赶。太祖母取笑我“小气的铃铛摇不出响亮的声音”。我的名儿里有个“凌”字,她喜欢喊我“小铃铛”。

太祖母总是含笑的脸庞让我小气了几次后彻底作罢——是大家的太祖母就是大家的吧,不就是多了一些爱太祖母的娃娃?

吓唬又护短

在巷子里游荡,撞见二狗。

二狗比我大很多,有家,却像流浪汉。没爹没妈,也没本家人愿意照看他,就一人吃饱全家不饿了。他一个人的家,院墙是倒的,茅草压顶的房子看上去也是歪歪斜斜的。我们小孩子,开始是仗着有大人,见了他就响亮地取笑:“没大亲没妈爱,破裤子烂袄臭要饭。”喊完就跑。后来发现压根不用跑,有大人没大人都一样,他压根不会动手打,更不会追赶,连个假打的样子都懒得做,我们就更肆无忌惮了。

那天,我正蹦着跳着拍着手对着二狗喊得起劲,太祖母突然出现了,我立马夹起尾巴耷拉下脑袋。

“骂人烂嘴,我看你以后咋说话咋吃饭!”她扔下一句就离开了。

我一直信服太祖母的话。她让我别出门玩耍说会下雨,我不听,结果被淋成落汤鸡;她说今天变天要加衣服,我不听,结果冻得直打哆嗦鼻涕横流,最后还感冒了;更神奇的是,家里人身体不舒服了,她拔些野草煎熬好,喝几次就没事了。我吓得赶紧随她回家并保证:“以后再也不骂人了,谁都不骂,别让我的嘴烂好不好?”太祖母把食指尖在糖水里蘸了一下,抹了抹我的嘴巴说:“张嘴记得说好话,才能遇到好事情。”

太祖母说“骂人烂嘴”,我在尊重他人中学着用语言去沟通,即便受人秽语也不会恶言相还;太祖母又说“指人烂手”,我变得有教养,努力避免对他人指手画脚;太祖母还说“逮了鸟儿的手不会写字”,我怕自己不会写字,从不靠近鸟雀,更不会伤害它们……

我一直对太祖母说的所有话深信不疑,包括——

别人嘲笑我手指头短,太祖母说“女人手指短,不缺吃和穿”,我相信了自己是富贵命,对未来充满向往;别人笑我肤色黑,太祖母嘴角一撇,道“黑缎子赛过白绫子”,我就黑得理直气壮;别人笑我矮得像锤头把,太祖母说“矮咋了?做衣服不费布还省钱”,我就骄傲地继续矮下去;别人笑我笨嘴拙舌,太祖母说“不会说就不说,才能留出时间好好做”,我就闷着头只做不说……

后来啊,每每摊上啥窝心事,就会想,太祖母若在她会咋说?偶尔遇到幸运事,得意得要长出小尾巴来,也会想,太祖母若在会咋说?咋样说,不都为了眼前敞亮心里干净?

为小嘴丢大脸,不值

“女娃,要有女娃样。为小嘴丢大脸,不值。”

太祖母皱了眉头面露愠色,惹恼她的是我竟然站上凳子,身子前倾,伸长胳膊,举着筷子,想去夹圆桌对面堂姐跟前那碟冻肉块。还没得逞呢,太祖母就把我重重地摁回凳子上。堂姐冲我挤眉弄眼,得意得像身后长了条大尾巴。

太祖母好过分,吃不饱肚子的年月,谁家带孩子出门走亲戚不是为了解馋?她倒好,带我们出门,饭桌上够不着的菜,从来不会帮着夹到碗里,我们只能眼馋着,嘴噘着,强忍着。毕竟是小孩子,忍久了就会觉得憋屈,憋屈久了就要闹情绪,闹起情绪简单又直接——不是绷着脸就是边察言观色边摔摔打打。

我,就是那样。

“人这一辈子,得不到的太多了,只是几口饭菜?连少吃几口饭菜的委屈都受不了,还能受得了别的?天长日久的,还咋活人?”

瞧瞧,这就是太祖母对我闹情绪的答复。她压根就没想到自己是对一个跟馋虫激战了很久很久从没获胜的小屁孩在说话。她说啥都进不了我心里——满心里都沸腾着好吃的没进小嘴巴的憋屈,哪容得下别的?

真是奇怪,一大家子二十几个重孙辈,她对我们姐妹们比对堂兄弟们严厉多了。富有反抗精神的我曾对此颇有意见,还真枪实弹地进行了抗争,结果只是明白了再有梦想的胳膊也拧不过强硬有力的大腿,无望之后偃旗息鼓。

太祖母的理由是:女娃金贵,啥时候都不能失了自家身份。男娃,没皮没脸也伤不着。

哪里只是不能站起来去夹够不着的菜,吃饭时也不可以吧唧吧唧大声咬使劲嚼的。依太祖母的话:“少吃点肚子穷不打紧,贪吃就成了穷相,穷就贴到骨头上了。”

贪,或许是人的本性,即便动了吃名吃利的念头,也得记着保持优雅的吃相。直到今天,遇见什么,我的吃相都不会难看,就源于儿时长久束缚形成的自觉吧。

打扮出亲丑

“你的脸,小时候被谁坐了一屁股?”同桌认真地瞅了我好一会儿,很诚恳地问。没有啊,我正纳闷,他又开了口:“鼻子都塌到脸上了,一定是叫屁股压扁了。”

“凌子,我觉得你真是涝池边捡回来的,你家所有人加起来都没有你黑。你黑得反光哩,把我照得都抡不成绳了!”正在跳皮筋,在我对面抡大绳的香草突然开了口。这话惹得大家都笑弯了腰,绳也不能继续跳了。

被小伙伴们直戳戳说出鼻子塌又黑不溜秋,让我很沮丧。太祖母知道了,揽着我说:“生得好看不如长得漂亮。看我凌儿,收拾得干净利索,张嘴不说脏话。记住,鼻子塌心不塌,面黑心不黑。”

太祖母这么一说,我的心里就释然了。可不,春妮大眼睛高鼻梁,可就是头发像鸡窝,还不害臊地到处跑,连大人们都说可惜了好皮囊。

“长得没亲(“亲”,方言“好看”)丑,打扮出亲丑。”这也是太祖母常常说给我的。不识字的她睿智似哲人,将人的长相分成“生”与“长”两个阶段:生得好看,是我们无法参与的部分;如何长又长成怎样,“长得漂亮”才是我们主创主演的部分。

“没亲丑,出亲丑”在太祖母那里,似乎又不只是说人的长相,说到底,就是抬嘴动手都得有个好样子。

邻居培娃在做饭时间跑进我家厨房,问有鸡蛋没,要借俩,家里来亲戚了。“没有!”我脱口而出,声音很大语气很重。太祖母瞪了我一眼,摸了一下培娃的光脑袋,说:“真是不凑巧,没鸡蛋了,有窟窿菜(那时我们管莲菜叫窟窿菜),拿上一节,也能给你妈饭桌上添样菜。”

培娃走后太祖母数落我:“声音那么大干啥,帮不了人还有理了?不给人家好脸看的人,最丑。”

也是,太祖母任何时候,对谁都是好脸色。她常说,要叫自家好看,先叫别人舒服。

多少年了,长相欠佳的我从不自卑,抬头就能聚拢满脸阳光,就因为一直记着太祖母的话,用嘉言懿行把自己打扮好看。

穷日子也要干净过

“穷日子也要干净过。”

倘若听到太祖母说这句话,一定是哪里不大干净了,过不了她的眼。用村里人的话说,啥时候见到我们家的人,都像准备走亲戚,干净,整齐,利落。

太祖母常说,衣服再旧补丁再多都不能脏。她总是殷勤地给全家人洗刷着晾晒着。即便年老体衰(我出生那年她已70岁),自己已力所不能及了,还时时督促大家。

“穷日子暂时没办法,净日子总是可以过上的。”太祖母说到做到。她最大的热情就是收拾家,犄角旮旯都不放过。“一尘不染”“窗明几净”,在我家绝不是抽象的词儿,而是在太祖母一扫帚紧挨一扫帚或挥动着的抹布中,变得生动又温暖。用邻家大婶的话说,在我家土院子里打几个滚都沾不上一点土。

可不,我家那没有铺青砖的土院子,到了夏天比我们还要幸福。太祖母洗完衣物,水就一盆一盆地泼在院子里,清清凉凉不说,地面也就变得越发瓷实,墙角都生不出一根杂草。

“干净衣服比新衣服还好看。”每每我们因没新衣服穿而噘着嘴巴闹情绪时,太祖母总会这么说。她会给我们收拾好衣领,拉平展衣角,再很满意地说句“干干净净,精精神神,就好得很”,我们的坏情绪也被她从身上轻轻拨拉掉了。

“没有穷家只有懒人。”这是太祖母常在我们耳畔敲打的话。跟小伙伴们在后院玩了过家家,太祖母会拄着拐杖看着我,我得打扫“战场”:让青砖回到砖堆,让瓦片复位到那一排瓦片中,让献了身的杂草投身粪坑,再用扫帚细扫一遍,过得了她的眼,我才能离开。

做得多了就成了习惯,自己做过的事儿、走过的地儿、交往过的人,都清清爽爽。

太祖母的神奇在于,她的眼睛就是一面全方位无死角让你无处藏匿的镜子,她若瞅着你,你头发凌乱都会不好意思,哪会弄脏衣服弄脏自己?

干净、整齐、利落,是太祖母对生活的态度,直到今天,依然是我们全家人的习惯。

给人好心,得人好脸

“老婶子带着小仙女去哪?”

“婆婆好人当了一辈子,能干了一辈子,要学会享福,把自家当点事,再不要跑地里了。”

“碎(“碎”,方言,小)凌娃看起来亲得很。”

全家人里我最喜欢跟太祖母一起出门。她人缘极好,巷子里大大小小的人跟她都热乎得像亲戚。哪怕只是从我家门口走到巷子东头,只经过七八家门口,也会被一波一波热情的问候簇拥着,心里可美了。

乡亲邻里咋会不记得太祖母的好?

娶媳妇的,嫁闺女的,老人去世的,谁家有事,太祖母才不管自个儿年纪大受不了吵闹也劳累不得,从头到尾地帮忙。事里不管缺了啥,只要我家有的,她就让人直接来家里拿:祖母舍不得的酸红酸红的缎被面(祖母每每说到“酸红酸红”时那种疼惜与不舍,任谁听了都会爱上那没见过的缎被面),母亲珍藏的绣花枕(是个老虎头绣花枕,母亲都舍不得拿出来给儿子,还想着留给孙子当念想呢),都被太祖母拿去替人家应了急。还记得明叔娶媳妇,花轿到了家门口,好时辰都快过了,新媳妇就是不下花轿——下轿钱又涨了,还差几十块。祖母一句“那叫啥事”,就打发人来家里拿了。

她呀,只管借出,才不管还的事——被救了急的人家都记着呢。

1976年的夏天,连续多天连阴雨,我家后院墙轰然倒塌的那夜,太祖母走了。雨还在继续下,路上、地里,一踩一个坑,都落不了脚。

“一巷子壮劳力,还能怠慢了婆婆那么好的人?”