奇书骏马佳山水

作者: 牧铃

1

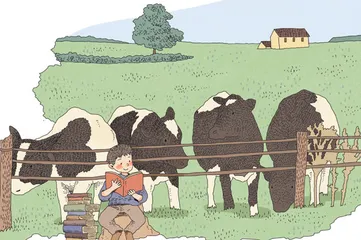

小时候曾经在旧书里看到一副对联的上联:心有三爱——奇书骏马佳山水。

我很有同感。

其时我正在山区奶牛场当牧童,身边有一大捆书,有马,而且成天赶着牛群奔走于青山绿水之间,三者一项不缺。至于书是否“奇”,马是否“骏”,山水“佳”还是“不佳”,谁又能拿出一套衡量标准呢?

我就欣欣然附庸风雅,以此自满自足了。

等到十六岁下乡务农,“山水”的档次大大提升——我落户的生产队地处两列峻岭夹峙之间,主要耕地是层层叠叠的梯田;梯田之上,竹子和松杉樟柏组成的常青林断断续续延伸开去。罡风扫荡,乱云飞渡,目光所及的尽头,昂然挺立着大山青紫色的石质主峰。

将田垄和山林割裂开的,是一条条深邃悠远的溪谷。瀑布喧嚣,流水在谷底泛着银亮;溪谷的大部分却隐匿巉岩草莽中。不时有漆黑或仿佛系着头巾的白脖子寒鸦哇哇鼓噪,成群结队飞掠而过。

更高处,铅色天穹下翱翔着岩雕,或者苍鹰。

——这样的地方,才有资格称作佳山秀水呢。

更令人得意的是我现在并非游山玩水的过客,而是直接生活在变幻莫测的如画景致里——屋前屋后随处可见苍松翠柏,干活的稻田边就有鸟语花香的竹林和茶园;砍柴伐木,少不了穿行于野梅、野樱桃中,或杜鹃、山菊汇集的花海……在此从事渔樵耕读,时常能感觉自己成了名副其实的“画中人”。

“骏马”却看不到,只能拿集体的几头耕牛来替代。不过我一向认为牛虽然外形粗笨了点儿,但忠厚老实、吃苦耐劳,在与人类交流的智力方面跟常带几分傲气的马比起来毫不逊色,那一份从容淡定、无所畏惧的气质,更能为山水草木增光添色。

唯一惭愧的就剩“奇书”了。

早先,那样的书在父亲那几架堆放着不少线装古籍和精装大部头的书柜里或许有过,但基本上与我无缘。等长到了迷恋书本的年龄,我已远离城市,随身的网兜里仅存十几部属于“大路货”的世界名著之类,供我趴在牧群近旁的草地上翻阅,显然没资格称作奇书。

后来有幸得到数十本书。可是上山下乡前夕为精简行装,我又狠心作了一次筛选,随身携带的书码起来还不到二十厘米厚……单就手头拥有的书本而言,此时的我几乎要沦为“乞丐”啦。

2

春夏之交的一天午后,邻队有位老太太来找我,说她儿子儿媳上了大桥工地,就剩她和两个小孙孙在家。昨夜屋里忽然进了一条大蛇,弄得一家子人心惶惶,非得让我给“想想办法”。

我二话不说就跟老人去了她家。其实我对蛇药一窍不通,只是在牧场跟蛇打过太多交道,习以为常,对那东西不怎么敬畏罢了。

入侵住宅的蛇直接蹿上了这家的阁楼。

我沿着竹梯爬上去,小心翼翼地挪开一些破旧家具、农具,从旧木箱遮挡的耗子洞口找到了它——白紧张啦,眼前趴着的是一条无毒而且相当呆笨的乌梢蛇。我掐住蛇脖子,轻易就将它生擒活捉。

用脚把没盖的箱子推回原处时,我无意中看到两本纸质发灰、没头没尾的石印线装书;随便翻了翻,文字半文半白,似乎挺有趣的。

我将书也当作战利品,跟蛇一起带下楼来。

把蛇扔进屋后山坡的草木丛,我急着向老太太打听还有没有类似的书。她说书还是她公公留下的,早先有大半箱,陆陆续续被人讨去卷烟糊窗户剪鞋样了,就剩这两本。“你稀罕,拿去好啦。只是蛇……”

我说:“那条蛇压根儿没毒,它进屋帮你捉老鼠呢,有啥好怕的?”

“终归是蛇啊,”老人还有些担心,“要是它再来……”

我教她拿石灰或硫磺粉绕着后墙根撒半圈儿(在牧场我就是这么干的),并且拍着胸脯保证:万一蛇再进屋,我一定随喊随到,替他们把蛇流放到更远的地方去。说罢,我将书塞进衣兜,乐滋滋地下地干活去了。

抓蛇获得的附属战利品一本叫“野叟闲谈”,标题在每页外侧书口边印着;另一本是袁枚的《小仓山房尺牍》。前者类乎《聊斋》而更显幽默、泼辣,后者在父亲的书案上见过精装的全册,算是旧友重逢。两本均为短章,残头缺尾也不影响剩余部分的阅读;至今记得老袁那嬉笑怒骂皆成文章的俏皮刻薄劲儿,令人捧腹。

于是连续几个星期的夜晚我都由它们陪伴,生活平添许多乐趣。

3

从此我格外留意人家糊墙粘窗的字纸,连老农掏出来卷烟的纸条、老奶奶们针线笸箩里那些纸剪的鞋样都不放过,指望以此为线索找到山村老秀才、老先生们遗留的残篇断简。但一直未有收获。

邻队有位念过几年私塾的老人最爱给人家讲《三国演义》。他口若悬河,什么《前出师表》《后出师表》张口就来,“击鼓骂曹”“舌战群儒”乃至“长坂坡”“群英会”这些段子,他几乎能背出原文。

这位老先生必定有不少藏书!

趁着给大队挖茶园的机会我去找老人套近乎,收工后还缠着不放,一路跟到他家。结果却令我大失所望,他的衣柜里除了《百家姓》《千字文》《增广贤文》和《声律启蒙》,只剩一套石印绣像版的《三国演义》。

老人家大半辈子就读了这么一部有精彩故事吸引他的书,能不倒背如流吗?

倒是在另一个庄稼汉家里有了奇遇。

那天我们是干活碰上骤降的暴雨进屋躲避的。在雷雨伴奏下喝茶聊天,我无意中一抬头,搁在柜顶上的一摞新书映入眼帘。

“你也喜欢看书?”我如同找到知音,忙不迭地把那些书拿到手里。

“我连自家名字都写不好,看啥书啊,”他呵呵大笑,“这是捡来的便宜。开学那天我去供销社给娃儿买作业本,见他们把仓库里的书打捆论斤卖,每斤才两毛五,好几个人在挑。我脑门子一热,就掏几毛钱抢下了这一小捆。”

此刻书已经在我颤抖的手底下纷纷亮相。拿开上面几本《珠算教材》《服装裁剪法》《农用机械实用手册》,下面赫然跳出了秦牧的《艺海拾贝》,接着是一本《宇宙之谜》,最下面的更令我又惊又喜心花怒放:生物学家贝弗里奇的科普散文集《科学研究的艺术》。

如此不问读者对象、糊里糊涂乱点鸳鸯谱般成批配送到乡下供销社的书当然卖不出去,只好拿来当农村实用工具书的“搭头”硬塞给人家。在仓库里积压多年之后,它们与我在一个几乎被现代文明遗忘的角落邂逅,实在算得上“奇缘”!

见我爱不释手的贪婪模样,房主人主动提出把书送给我,说他的一双儿女刚进小学三年级,还不晓得要哪年哪月才能读懂这些书。

我当然只敢借阅。

——还有什么比目不识丁的父亲为儿女准备的读物更珍贵、更令人钦敬和感动的呢!我选了几本,抄下万余字的读书笔记,提前将书送还。

4

有一天,队长叫我从队里的保管房收拾了一百多斤犁铧碎片、农机零件之类的破铜烂铁,去供销社换几瓶杀虫的农药。

我挑着沉甸甸的一担跑了七千米来到乡镇收购站,又按人家的吩咐把分类过秤后的废铁送进仓库。

大仓库里堆放着一码码麻包以及各式各样的破烂,四壁悬挂的羊皮、牛皮、野兽皮发出刺鼻的膻味儿。我倒空了箩筐里的废铁,眼前忽然一亮——

那边的地板上全是书!大捆小捆或零零散散的书堆了一角;我绊着一本十年前的《人民文学》,不由自主跪倒下去……

见我老半天不露面,收购员老周拿着开给我的收购票跟了进来。

“干啥咧干啥咧?”他盯着我挑出的一摞书,拉长脸没好气地问。

“我都要了!我买!”我抱着那摞书站起来,激动得有些磕巴了,“我我我我付现钱!”

“不卖。这是收购品。”他全无商量余地。

“那我……”

“你可以拿去看,月底盘点之前给我送回就行。”老周依旧面无表情,“莫忘了,我们每月二十八九号盘点上交,库存少了斤两,我要赔的。”

——原来这是位面冷心热的好老头儿!

那以后只要去乡镇,不管是送粮还是挑化肥,我都要找周老头还书、借书。

脏兮兮的废旧仓库成了我眼里的藏宝洞。尽管那些废纸堆主要由小学教材和学生作业本构成,但总能淘出些意外惊喜。我从中获得的读物五花八门,有《海的女儿》《三千里江山》《怎么办》《斯考兹博罗案件》《红与黑》,也有《随园诗话》《爱的教育》……

某次还翻出半部《太平广记》的选本,一册艾青的诗集。

没想到偏远农村居然有读这些书的雅士!或许,书主人们跟我一样是下放的?令人难以理解的是,既然已经身处“佳山水”,他们怎么舍得把如许“奇书”当废纸卖掉呢?

5

那天,借着替生产队送茶叶的机会去还书,我发现收购站的营业员换成了一个年轻女子。向她打听老周。她说调走了,问找老周有啥事。

完了!我心头一凉,将那包书搁上柜台请她代为归还,就掉头离去。

还没走出店门,听到营业员在后头叫“小孩”。

是叫我吗?我不高兴地冲她翻翻白眼。

她说:“你自己拎进仓库去啊——老周交代了,老规矩不变,挑中了尽管拿。”

我心头一喜。原来好心的老周把许给我的特权也移交了,我的好运气还能延续下去!

废纸堆里能够引起我激动的书仍然在不时显现:《高老头》《牛虻》《夏伯阳》《第二颗心脏》……

接手老周工作的小韩也是个书迷。她开收购单据的桌上老摆着翻开的书,柜台下也藏着经过她挑选的旧书,我可以从中“优中选优”。

后来我们达成协议:凡是她看完了而我又特别喜欢的,就不必归还,只要送去同等价值的废旧物品或农副产品,书就归我所有。

山村废旧物品不多,农副产品却难不住我,这个范围太广了——土产药材、某些野藤和灌木的表皮,乃至松明、劈柴都在收购之列,工余时间勤快点儿,日积月累,就能换回一叠叠绝对超值的精神食粮。

读着那些书,我如同与一个个老友新朋约会,不管是田间溪畔还是摇曳的松明光焰下,我和书本之间永远有聊不完的话。书本在我脑瓜里点燃了许多盏灯,又像打开好些天窗,照亮一个个晦暗的角落,让过早失学的我“纵横八万里、上下五千年”,神游在新奇绚丽的未知世界……

6

但我的存书量并未增加多少,那些别人失去却为我所得的书到底没能留下来——在那个文化饥荒的时代,“藏书”大约要算最不能为大伙容忍的自私行为。我周围总有一些跟我一样如饥似渴的青少年,甚或识字的老农,书读过三五遍,就被他们传了出去……

谁也没打算截留。读的人多了,书角卷边成了“喇叭口”,我就把边角切掉。这一来,凡是我的书全都成了圆角,无角可卷而且老远即能认出。

尽管这样,还是抵挡不住那么多长满老茧的粗手一遍又一遍轮番摩挲,流转一圈,幸运的还能收回一叠翻阅得如腌菜叶般的破纸,大多数却似泥牛入海,有去无回。

如此代价换来的是有了许多爱书的朋友,干活时增加了共同话题。有两个识字不多的少年硬是被我们谈论的精彩章节所诱惑,学习认字的劲头大增,后来竟然成了读书伙伴中的超级发烧友。

一位念过大学的干部被我们这伙山村小农民的高谈阔论唬得一愣一愣的——那些天,大伙正为一部残头缺尾的《海底两万里》激动,工间休息议论的热点竟是凡尔纳!大为感动之余,这位省城来的干部将他带来的几本书也尽数“充公”,进入“流转”。

7

我开辟的“书源”维持到一年后收购员小韩调走才彻底断流。

接触的书不算少,可里面有多少称得上“奇书”呢?

我仍然不敢夸口。也许,奇特的仅仅是它们各自不同的来历和去向吧。

后来条件慢慢好起来,不能说无书可藏了——自己购买和订阅的书不说,杂志社、出版社和朋友们的赠刊赠书也相当可观。怎奈我爱书而不惜书的“恶习”至今改不了。每读好书,总是迫不及待地向老少书友推介;有借有还的,自己重读后再推介出去;有借无还也不怨天尤人,总觉得那些书流转在众多读者手中,实在比囚禁于精美书架、静候自家一二人“巡幸”有意义得多!

这么一来,年近古稀我仍然没有藏书。