高福:向科学要答案

作者: 杨学义

同《环球人物》记者的对谈中,高福不断在管理者、科学家、公众人物的身份间切换。过去的一年多时间里,他的每一个身份都充满戏剧性。“在这样一个特殊时期,担任中国疾控中心主任,是您的幸运,还是不幸?”听到这个问题,高福毫不犹豫地说:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之!人生的幸运与不幸,两者有本质区别吗?”

“福祸相依”的表述背后,是高福的多维度认知。作为国家级疾控中心领导,他认为在历史的长河里,自己并无特殊之处:“在历史上,我的同行不也遭遇过黑死病、霍乱吗?从20世纪至今,我的同行们又经历了‘4+1’次全球流感,分别在1918年、1957年、1968年、2009年,另外1977年俄罗斯最早发生的流感规模不大。进入21世纪,冠状病毒已经第三次来了,2003年的SARS(非典),2012年的MERS(中东呼吸综合征),虽说规模不如这次大,但我的前任不也遭遇过了?所以无论过去、现在、未来,新发、突发传染病会始终伴随人类文明社会向前发展而发生。今年不出,明年会出,我没赶上,前人和后人也会赶上。”

作为一名科学家,他的眼中都是常人看不到的病毒,还有无时不在的风险。“对普通人来说,疫情是灾难,说来就来。但作为这个领域的专业人员,遭遇这样的事情,也未尝不是一个专业认知和技能的提升机会。人生就是这样,要把每一场遇见,当成一种历练。”

就在我们专访期间,高福又以一个公众人物的身份,遭遇了一场新的历练。4月10日,在四川成都2021全国疫苗与健康大会上,他在专业大会上的讲话被个别媒体片面解读为“中国疫苗保护率不高”。为避免这些有误信息误导公众,他向媒体澄清,这完全是断章取义。《环球人物》记者回想着专访时,以及疫情暴发一年多以来的一幕幕,意识到:误读,又何尝不是疫情的一部分呢?病毒袭击的,远远不只人类免疫系统,还有复杂的“思维系统”。

重组亚单位蛋白疫苗,从书架直接到货架

3月10日,由中国科学院微生物研究所与合作企业研发的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗在国内紧急使用获得批准,成为国内第四款获批紧急使用的新冠病毒疫苗。不久前的3月1日,该疫苗获得乌兹别克斯坦批准注册使用,成为全球第一个获批使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。这是高福团队辛勤付出的结果。

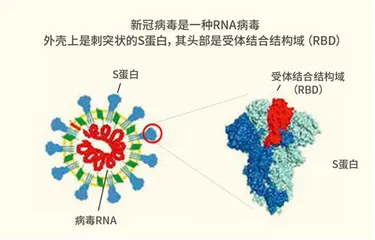

“从技术路线上来说,重组亚单位蛋白疫苗,属于传统技术还是新技术?”高福指出了这款疫苗和DNA疫苗、mRNA疫苗都是通过蛋白刺激人体免疫系统产生抗体。其中,后两者是通过遗传物质在体内的转录与翻译出来的蛋白,刺激了人体的免疫系统,产生对抗新冠病毒的抗体。而前者只是截取了新冠病毒上最关键的一个“零件”RBD(受体结合结构域),刺激人体免疫系统专门对其进行攻击。

新冠病毒是RNA病毒,外壳是刺突状的S蛋白,RBD在S蛋白头部位置。病毒进入人体细胞,必须用自身RBD这把“钥匙”撬开与人体细胞受体ACE2这把“锁”,然后才进入人体细胞复制。重组亚单位蛋白疫苗,正是激活了人体免疫系统产生对抗病毒“钥匙”RBD的抗体。警察抓小偷,要没收作案工具,杀死新冠病毒RBD,相当于把新冠病毒挡在门外“饿”死了,或者说用“斩首行动”搞得它“断手断脚”。

mRNA疫苗是人类首次应用,而重组亚单位蛋白疫苗从上世纪70年代末就开始出现,目前在乙肝、宫颈癌等多种疫苗中广泛应用,有着成熟的技术积累。这款疫苗的特点是产量高、成本低,同时安全性更好。疫苗的有效性也得到验证,在高福院士团队3月24日发表于《柳叶刀—传染病》杂志的报道中,这款疫苗在Ⅰ期和Ⅱ期临床试验中表现优异,没有出现严重不良事件,接种3剂次的97%入组者产生了可以阻断活病毒的中和抗体。

冠状病毒的S蛋白是以三聚体的形式存在的。在研究中东呼吸综合征疫苗时,高福团队通过实验发现,串联重复的RBD形成二聚体,比RBD单体能够形成更好的免疫效果,于是这一发现申请了一项专利。后来,这项专利又被应用到本次新冠疫苗产品研发上,“这也是我们这款疫苗最大的特点,将实验室里的基础研究转化到应用,从书架直接搬到了货架”。

“现在各个国家、各个实验室、各个公司由于在过去的技术储备不一样,所以走的技术路线也不一样。”高福介绍,目前全球应对新冠病毒共有七类疫苗。上述提到三类:重组亚单位蛋白疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗。第四类、第五类是灭活疫苗、弱毒疫苗,都是把全病毒养起来,然后杀死病毒活性,或让毒性减到最弱,注射后激活人体对抗病毒的免疫系统。第六类是病毒载体疫苗,原理是“借鸡下蛋”,将有缺陷、不能复制的病毒运送到人体,这些病毒上搭载的是对抗新冠病毒的免疫原。第七类是病毒样颗粒,是想办法在体外制备一个具有免疫原的病毒样颗粒,进入体内后激发人体免疫系统。

“现在没有证据表明哪种疫苗更优越,但随着形势的发展,人类会选出一款最好的。”高福说,“要给科学留出时间,虽然现在回答不出哪款更好,但大家走不同路径,对全球是一件好事,是将人类抵御病毒的能力往前推,所以大家要积极接种疫苗,保护个体,尽责社会。”

高福在近日提出的“提高疫苗保护率的科学思考”被某些媒体编造为“认为中国疫苗保护率不高”,高福说,世卫组织对新冠疫苗有效性的要求是50%以上,目前国际上大部分疫苗能够上市的合格线是70%以上,从这一点上看,中国疫苗保护率不仅符合标准,而且是很高的。高福在科学论坛上的发言,被完全片面化了,他只是想让疫苗保护率更高,发挥更大作用。所以,他提出在剂次、剂量和接种间隔上优化程序,或采取几种疫苗交替的接种方式,这些完全是科学思考和有益探讨。

“疫苗是一个相当复杂的系统工程。”高福对《环球人物》记者说,“一个好的疫苗,至少要满足‘安全、有效、可控、可及’这几个标准。”从实验室到接种,高福将疫苗分为5个步骤:产能、产量、产品、疫苗、打疫苗。生产疫苗的能力有了,便有了产能,但从产能到产量,制约因素是原料等。“疫苗的原料、辅料,包括瓶子,跟得上吗?”从产量到产品,制约因素是生产工艺,要确保质量合格。从产品到疫苗,考验的是管理者,“产品在仓库里,批签发的能力是否跟得上?”最后,从疫苗到打疫苗,才是老百姓接触的。“这里面包括民众愿不愿意接种,有没有足够的接种人员和接种点,等等。”

高福认为,上述任何一个步骤,都制约着疫苗产品和最终发挥的效果。对待复杂系统问题,就要用复杂系统的眼光去看,而且要立足中国国情,切忌断章取义,这样才能最大限度发挥疫苗的抗疫作用。

管理者和科学家,双重角色的转换平衡

在高福的简历上,目前担任的职务就能写满一页纸。而仅仅中国疾控中心主任这一项职务,就足以挤满他所有的时间。但是,高福居然硬生生地“忙里偷闲”,参与研发出一款疫苗来。很多人都问过高福,这些时间都是怎样挤出来的?

每天很少的睡眠,和实验室人员常常讨论工作到午夜,节假日却是整块的科研时间……除了挤出时间,高福说:“对科学研究来说,灵感特别重要。我们交流的每一句话,都可能激发我的灵感。”1999年到2001年,高福在美国哈佛医学院进行博士后工作,“那时我的导师兜里揣着好多纸条,他每周三和学生、工作人员一起聚餐,聊着聊着就掏出一张纸条记下东西”。高福学到了这一点,“很多好的想法、科研思想,稍纵即逝,所以我的手机里也记录着大量这样的灵感”。研发这款疫苗的想法,就是高福在这样的碎片时间想出来的。“比如,我的父亲告诉我,刷牙的时间一定要长,我在刷牙时,脑子里会闪现很多想法。”高福说,疫苗的想法和逻辑链条理顺后,他就将工作交给了实验室里的工作人员和学生,上述两个步骤已经占到了2/3的工作量。最后一步是将想法和实验结果进行印证,并总结归纳,做成论文后,交给国际同行评测。

“我们经常讲,科学无国界。为什么?因为科学解决的就是全球都没有答案的问题,大家在找答案。我一直反对将科学和技术混为一谈,技术是在解决‘卡脖子’,而科学是在解决大自然对人类的‘卡脑子’。”高福说,正是由于这一点,科学就不能像技术一样改造,而是要创造,尤其是前沿科学,更应如此。所以,世界各国的科学家都是在同样的起跑线上竞争。

“俗话说,Great minds think alike,英雄所见略同。”高福经常在有好的想法后,马上就告诉实验室付诸行动,“但很可能在后面的环节,哪怕是即将投稿前夕,某科学杂志发表了和我们一样的想法和结果。这种情况是经常发生的,所以竞争是能够极大提升科学进步的。”

上述还只是高福作为科学家的工作,作为管理者,他有更多看待疫苗的角度。在2020年疫情初期,中国疾控中心为中国生物和科兴腾出了两个做实验用的生物安全三级实验室,经批准,将它们改造成生产疫苗的临时“小作坊”,硬生生抢出了两到三个月的时间,“在当时来看,这是最快的方法了,所以中国才率先有了灭活疫苗”。抗疫时期,无论在中国科学院微生物所,还是中国疾病预防控制中心,面对同行的求援,高福都是竭尽所能、有求必应。

“ 在这里就要提到4个C,即Competition( 竞争),Cooperation(合作),Communication(沟通),Coordination(协调)。”这是高福在管理者和科学家的两个身份之间,不断切换总结的经验。“竞争刚才提到了。那么现在世界研究范式在改变,学科在交叉、细分、通融,你不可能一个人干所有的事,所以就需要合作。但是竞争和合作又是对立的,更需要沟通,当双方觉得合作事半功倍,那就一起干;当大家觉得到了下一阶段竞争效率会更高,那就分开干。不过,沟通不总是一帆风顺,这时就需要站出一个第三方沟通协调。”高福说,他作为管理者,经常做的就是这4个C的事。即便在自己的项目组内,他也会营造竞争氛围,“我经常将同事分为几个组来做,到了一定程度,再统筹他们一起做”,分分合合中,科研进度经常能加倍推进。

“所以,这两个身份又进一步促进了我。在做宏观管理的时候,我想到自己在微观层面的一些事,而具体的科研工作,又为宏观管理提供了直接参考。”高福说,也正是基于这种相辅相成的关系,研发疫苗的工作好像也在宏观管理中不知不觉地做完了。