探营时刻:代码在心中,机械做我手,少年化身独一无二的“灵魂画手”

作者: 何晨曦 许淑瑶

拍照、修图、上传,这是我们日常的基本操作。然而,修图的风格往往只能取决于修图软件里有什么。能不能拥有一种专属于自己的、独一无二的风格呢?

有一群中学生还真的做到了!今年7月,杭州高级中学钱塘学校空天信实验班的5位同学参加了由北京航空航天大学杭州创新研究院、北航一华为关键软件联合实验室开办的科创实践营。大家到底捣鼓出了什么好玩的东西?跟着小编去探营吧!

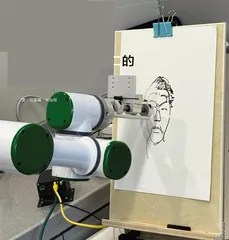

“提取照片中的人像,转化为素描进行风格化处理,再传输给机器人,用机械臂在纸张上作画。”同学们这样总结过去一周取得的成果。

随着最后一个字符的输入,一行行代码如旋转的高塔,在同学们的注视下运行。洁白的纸张上,黑色的线条在机械臂的移动下流淌,勾勒出有些抽象又格外生动的少年面庞。

这一切看似轻巧流畅,但实践的道路并非坦途。同学们绞尽脑汁,时刻都在讨论怎样让信息处理更加高效、如何让机器人更完善。渐渐地,素描作品从“缺鼻子少眼”到“有鼻子有眼”。随着这5张面庞一同变清晰的,还有青春热血的团队精神。

同学们的表现给授课的宋老师留下了深刻的印象。随着专业知识的深入,大学生的思维模式往往会固化,而同学们向一切发问的精神正是科研活力的来源,尽管有时不切实际,但其中也许就有一个可供落实的新想法正在萌芽。

当被问及科创实践营的成果与目前已有“将照片转化为素描”功能的修图软件有什么区别时,同学们纷纷为自己的成果“仗义执言”。相比于只是提取像素并将照片转化为灰度图片的“素描”,同学们搭建的图像智能算法经过了模型训练,大量图像文本的输入使得计算机比起执行命令的工具,更像独具风格的“画家”,用机械臂在纸张上作画也更接近真实绘画的笔触,而不是千篇一律的印刷制品。

当然,这些“灵魂画作”还有很多值得改进之处——粗犷的线条和莫名失踪的五官决定了它们没法成为流传千古的名画。但这也许预示着未来图像风格化处理的发展方向,更重要的是,这个未来将会由同学们亲手描绘!

你从什么时候开始对科学感兴趣的?

吴芷轩:我从小好奇心比较旺盛。小学时,我接触到了纪录片《趣味科学》。它讲述了生活中由于人们不了解科学发生的各种倒霉事件,主持人也用科学的方法和通俗易懂的语言告诉我们怎样规避这些事件。科学能够让我以理性的思维去看待世界、理解世界,说得更夸张一点,我能用科学的思维去解析这个世界的运作方式,甚至再去构建一个平行世界。

吴英颀:有一天,我读到了牛顿发现万有引力定律的过程。在当时那么简陋的条件下,他能够通过富有逻辑的思考,得出一个伟大的结论,这种思维的魔力让我着迷。

参加科创实践营,是否改变了你之前的一些认知?

徐皓安:过去我认为机器人是一个冷冰冰的自动化程序,输入代码之后,它只会进行重复的操作。但经过这次学习,我发现通过优化算法和大模型训练能够不断地改进机器人,实现个性化的需求。

朱文杰:我的看法正相反。原先我认为机器人是一种非常高深的科技,但实际接触加上熟悉原理之后,我觉得它并不复杂,反而比较“直接”。所以大可不必有畏难心理,即使是中学生,我们也能对前沿科技有所了解。

你觉得科学和生活有怎样的关系?是否有哪个瞬间,让你意识到科学如此好玩或伟大?

朱文杰:从小的方面来讲,一支笔、一张桌子,所有东西都与科学有关。小时候,我梦想着像动漫主角一样拥有控制火焰的能力,所以第一次看到打火机时,我感到很神奇,为什么它能变出火呢?这就是科学啊。

王寓婷:杭州萧山有一个机器人小镇,那里有与生活息息相关的各种机器人,有的擅长书法,有的能够陪人下棋,还有鱼形仿生机器人能够在水中自如地游动……它们让人感到有趣的同时,也促使人们思考创新。